SCAFFALE LECCHESE/253: a 40 anni dal suo esordio in una mostra, il pittore Giancarlo Vitali ora avrà un museo a Bellano

La rassegna di un esordiente: così, il titolista del “Corriere della sera”, liquidava forse un po’ sbrigativamente un pittore in effetti sconosciuto, per quanto recensito da un critico d’arte tra i più autorevoli, Alberico Sala. L’occasione era una mostra che in quella primavera del 1985 si teneva in una galleria nel cuore di Brera a Milano, la Compagnia del Disegno.

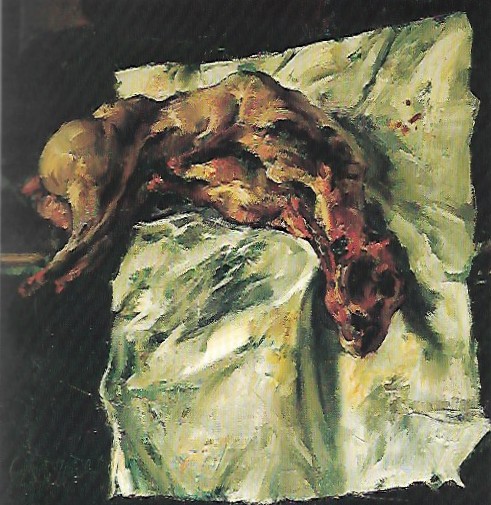

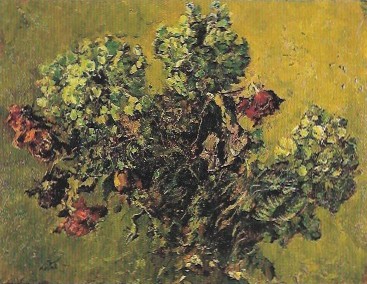

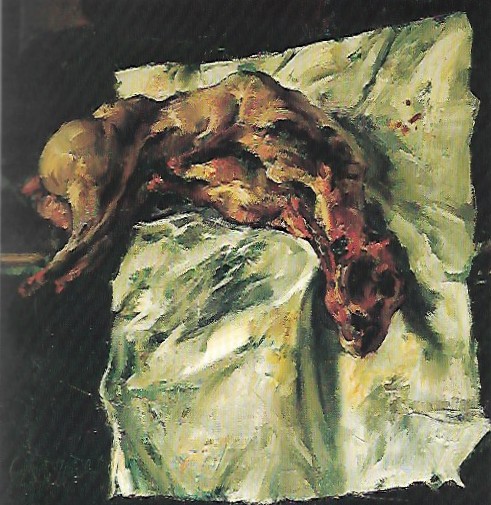

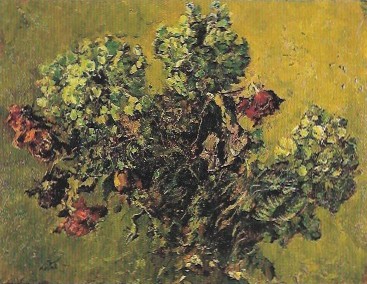

In realtà, l’esordiente in questione aveva già 55 anni e dipingeva da quaranta. Ma era pur vero che quei quarant’anni li aveva sostanzialmente trascorsi ritirato nel suo paesello lariano, lontano dalla ribalta, dai grandi giri. Insomma, un umile pittore di provincia. Finché un giorno non era saltato fuori Giovanni Testori, mostro sacro della cultura italiana della seconda metà del Novecento, folgorato dall’immagine del dipinto di un coniglio squartato. Andò in visita a Bellano e ne diede conto sul “Corriere”: «Là nello studio dell’ignoto genio, o servo servilissimo della dea pittura (…) sciorinava, davanti ai nostri occhi increduli, esaltati ed esterrefatti, i fasti, ecco sì, i fasti, d’una pittura sontuosa e trionfante di sughi, succhi, rapine cromatiche, carnali ascendenze e debordante, sempre, di fiumi di rose, di peonie e di sangue; una pittura della quale, fin lì, non avevamo avuto notizia che tramite una fotografia. Può, una fotografia a colori, determinare tanta esigenza, e ansia di conoscere l’autore dell’opera che v’è riprodotta? Non solo può; deve. (…) La certezza che fosse pittura da toccare, d’amare, e da cui lasciarsi toccare, abbracciare, amare, ci afferrò subito (…) Ci riuscì impossibile abbreviar la sosta. Era dai tempi dei primi, diretti e drammatici incontri con gli animali squartati di Soutine che non avvertivamo più una così estrema vocazione della pittura a magnificare sé stessa proprio nell’atto in cui si flagellava. (…) Passavano i quadri uno dietro l’altro; una dietro l’altra, passavano le meraviglie; trofei d’ortensie e di rose; poi, la serie memorabile dei ritratti; gente di lì, della riva, o dell’immediato retroterra, ma che la suprema, sconfinata bellezza e atemporalità della pittura, induceva a volare verso chissà quali luoghi e destini, come la “vecchia dei gatti”, che pareva scendere dai più stregati angoli dell’Hyde Park londinese».

Si sta parlando, si sarà capito, del pittore bellanese Giancarlo Vitali, nato nel 1929 e morto nel 2018, al quale il suo “paesello” ora dedica ora un museo che sarà inaugurato il prossimo martedì, 29 aprile.

Cresciuto in una famiglia di pescatori, autodidatta, nel 1947 e dunque appena diciottenne, Vitali partecipò alla Biennale di arte sacra all’Angelicum di Milano e vinse anche una borsa di studio per frequentare l’Accademia di Brera alla quale fu però costretto a rinunciare per l’impossibilità della famiglia a mantenerlo a Milano. Restò quindi a Bellano, non si mosse più. Continuò a dipingere e con il dipingere si guadagnava da vivere. Niente vetrine o mostre: lavorava su commissione. Fino a quando, nel 1983 e dunque 36 anni dopo, Testori non si ritrovò fra le mani la foto del coniglio.

Lo scrittore Andrea Vitali (che peraltro da medico generico ebbe il pittore Giancarlo tra i suoi pazienti) ci offre questo ritratto: «Giancarlo Vitali nasce sulla sponda orientale del lago di Como, e più precisamente in quel tratto di riviera dove il vento che soffia da nord dispiega tutto il suo malanimo. Chi volesse farsi biografo del Vitali non può prescindere da questo dato meteorologico, poiché nei giorni di vento l’artista tralascia di farsi la barba, ha i capelli elettrici e, come un Ulisse sul piede di partenza, maledice gli dei che lo tengono lontano dai suoi pennelli. (…) Frequentata la vita di provincia quel tanto che basta per esserne sazio e per ereditare un pugno di amici fedeli, l’artista si autoconfina nella sua casa, senza pose da recluso o eremita. Lo fa piuttosto con il piglio del proprietario terriero che decide di dedicarsi ai suoi frutteti e alle sue vigne. (…) Questi centrali sono anni di febbrile attività, nel corso dei quali disegna, dipinge, incide, fuma, mette al mondo tre figli, compone un libro e si affaccia alla finestra nei giorni caotici in cui soffia il famigerato vento».

Tra l’altro, i due Vitali – il pittore Giancarlo e lo scrittore Andrea – negli anni Dieci del Duemila avrebbero collaborato a una singolare collana di libriccini illustrati pubblicati dalla casa editrice Cinquesensi, con sede a Lucca ma diretta dalla bellanese Sara Vitali che di Giancarlo è figlia. Collana, intitolata appunto “i Vitali”, alla quale si è in parte accennato anche in questa rubrica.

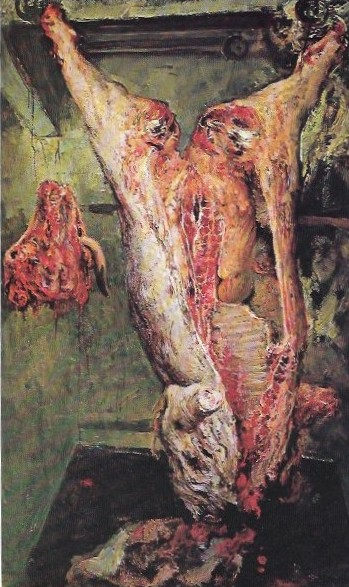

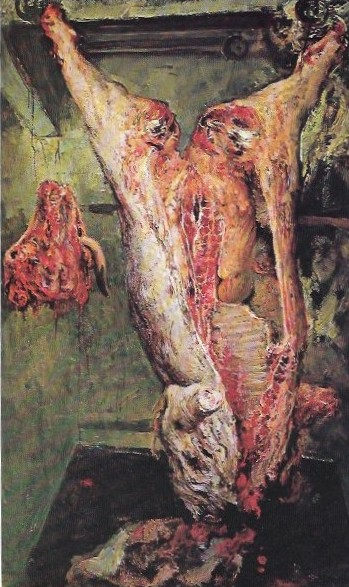

Più che per altri artisti, per raccontare Giancarlo Vitali occorre rifarsi ai cataloghi delle mostre a cominciare, naturalmente dall’“esordio” del 1985, alla milanese Compagnia del disegno (catalogo a cura della stessa galleria). A introdurre le opere non potrebbe non essere Testori stesso che su un trittico di tori scuoiati impernia un suo ragionamento sulla pittura moderna, sul figurativo che irrompe nello sperimentalismo degli ultimi decenni, e che non sarebbe un ritorno al passato ma un diverso slancio verso il futuro: una pittura, quella di Vitali, che abolisce il tempo. Del resto, nel celebre articolo sul “Corriere” di qualche mese prima, aveva scritto: «Il genio della pittura-pittura soffia dove soffia; e buonanotte a tutte le presunzioni che vorrebbero, di lustro in lustro, disegnare la “mappa” che, per un determinato tempo, dovrebbe comporre la storia dell’arte!».

Il linguaggio di Testori, si sa, ha tratti ostici, tanto è arzigogolato, ma nello stesso tempo è concreto, verrebbe da dire materico come materica è certa pittura. Per esempio, a proposito di quel “trittico del toro”, Testori scrive: è «tanto “realistico”, da risultare posteriore a ogni “iperrealismo”; e tanto più posteriore e, dunque, “assolutamente moderno”, quanto più i mezzi, scriviamo pure l’esatta spettanza, i mezzi di lei, la pittura, ne sembrano anteriori». Senza dimenticare, naturalmente, la storia del coniglio: «Fu dall’esserci capitata tra mano, per puro caso, una riproduzione a colori di quest’altro, breve, folgorato e straziante capo d’opera, che ci sentimmo indotti, anzi, costretti, o, per riprendere un termine già usato, “forzati” a cercarlo, l’allora ignoto, almeno a noi, maestro del ramo: anzi, di “quel” ramo (…) Tale rincorsa, dicevo, ebbimo a descriverla seppur per brevi e suntuanti capi, in un elzeviro uscito sul “Corriere della sera”, nello scorso mese d’agosto. Non è qui luogo a ripetere tale descrizione; sì piuttosto a rammentare di che specie sia stato il lavoro cui, per anni e anni, la pittura di Vitali fu indotta e “forzata”. Difficile stabilire un numero pei quadri che il “bellanasco” (o, forse, il “bellanese”) ebbe a dipingere allorché si decise a entrare in “quel” giro (altro, rude e atroce cortocircuito). Si decise o fu da altro deciso? L’altro sarebbe il pane e il companatico (ma, certo, anche qualcosa in più: gli studi, ad esempio, e i muri di casa) per sé e per la famiglia. Si trattò, certo, d’una sterminata produzione “su comanda”; come s’usa dire nei ristoranti. Produzione che Vitali firmava con nomi “altri” dal suo; e che, penso, avrebbe stroncato qualunque altra anima, qualunque altro corpo di pittore; visto poi che altri pittori non necessitati, né da pane né da companatico, né da muri dove alloggiare sé e la propria famiglia, pittori che anzi il glorificante mercato aveva assunto, da tempo, nel suo rischioso e non sempre positivo empireo, si erano abbandonati a ben di peggio, diventando fabbriche, non solo di se medesimi, ma della propria serigrafica riproduzione. (…) Il minimo che, davanti a quanto è accaduto a Vitali, e a quanto, per conseguenza, Vitali finisce col rappresentare; il minimo, dicevo, che s’è costretti a dedurre, e a riferire, sono due basilari verità. La prima è che la pittura non lascia mai chi sembra tradirla e, invece, si limita a usarla, sia pur moltissimo e con smisurata abbondanza, per la propria sussistenza. (…) Ella abbandona, e magari per sempre, chi la tradisce senza esservi costretto da necessità di vita (…) e continua, invece, a proteggere, madre, sposa e amante nell’un tempo, chi tal tradimento, chissà come a malincuore, compie per lei».

Oltre vent’anni dopo, lo storico dell’arte Carlo Bertelli postillerà: «In uno slancio di cui Testori era capace, come sa chi l’ha frequentato, il critico, fattosi predicatore, aveva riversato sul pittore le proprie angosce di peccatore credente, unite all’insofferenza verso ciò che chiamano modernità. Non so se fosse giusto. Non dovremmo, penso, caricare Vitali d’un’altra ideologia, quando la sua grande sincerità è stata nel tenersene lontano e abbandonarsi alla gioia della creazione e all’emozione dell’incontro con i suoi soggetti. (…) Forse qualcuno potrebbe pensare che non necessariamente il sangue debba richiamare il martirio e anzi il sangue possa essere considerato come linfa vitale, vita. E vedere nella pittura di Vitali non la protesta contro un mondo incomprensibilmente paganeggiante e profano, bensì la celebrazione della vita, in tutti i suoi momenti, da quelli ridicoli a quelli, ben altrimenti solenni, in cui si sfugge».

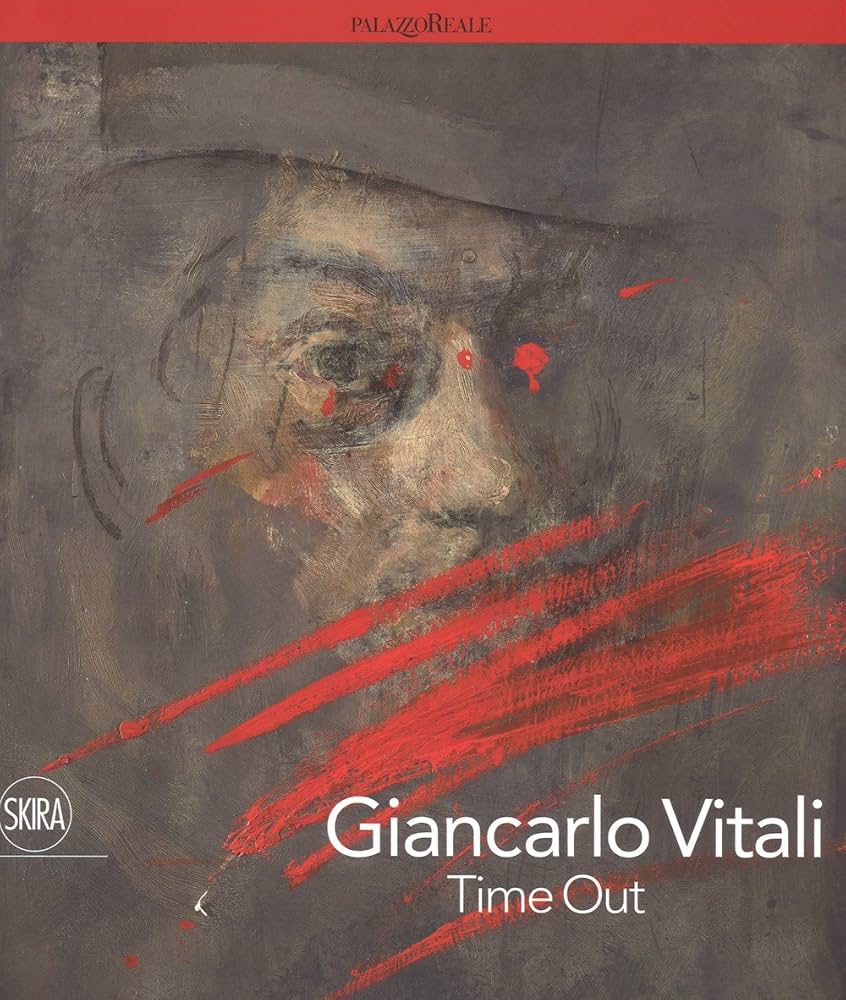

Se il punto di partenza è la mostra alla Compagnia del disegno, quello di arrivo è la straordinaria rassegna voluta dal figlio Velasco nel 2017 a Milano e articolata in quattro sedi prestigiose: Palazzo Reale (l’antologica), il Castello Sforzesco (le incisioni), il Museo della scienza (per un omaggio ad Antonio Stoppani) e la Casa di Alessandro Manzoni in una sorta di dialogo tra il pittore bellanese e il grande scrittore milanese. In fondo, già trent’anni prima, lo stesso Testori aveva tirato in ballo il don Lisander: «C’entra dunque nella storia di Vitali, non tanto, della tradizione lombarda, il gran ron-ron della manzoneria (per quanto, ve ne cada poi, sopra - ed è in alcuni ritratti – una talquale capacità ironica, una talquale ironica carità, che ricorda i modi con cui l’Alessandro nostro ebbe a costruire quel capolavoro di povera, umana viltà che fu, e resta, Don Abbondio), quanto invece, la grande clamante orchestrazione della materia-materia. Non per nulla, anche l’altro gran “materico” di casa nostra, e d’Europa (se Europa, prima d’altri nuovi ratti, volesse intendere), cioè Morlotti, viene pure lui, da “quel” ramo».

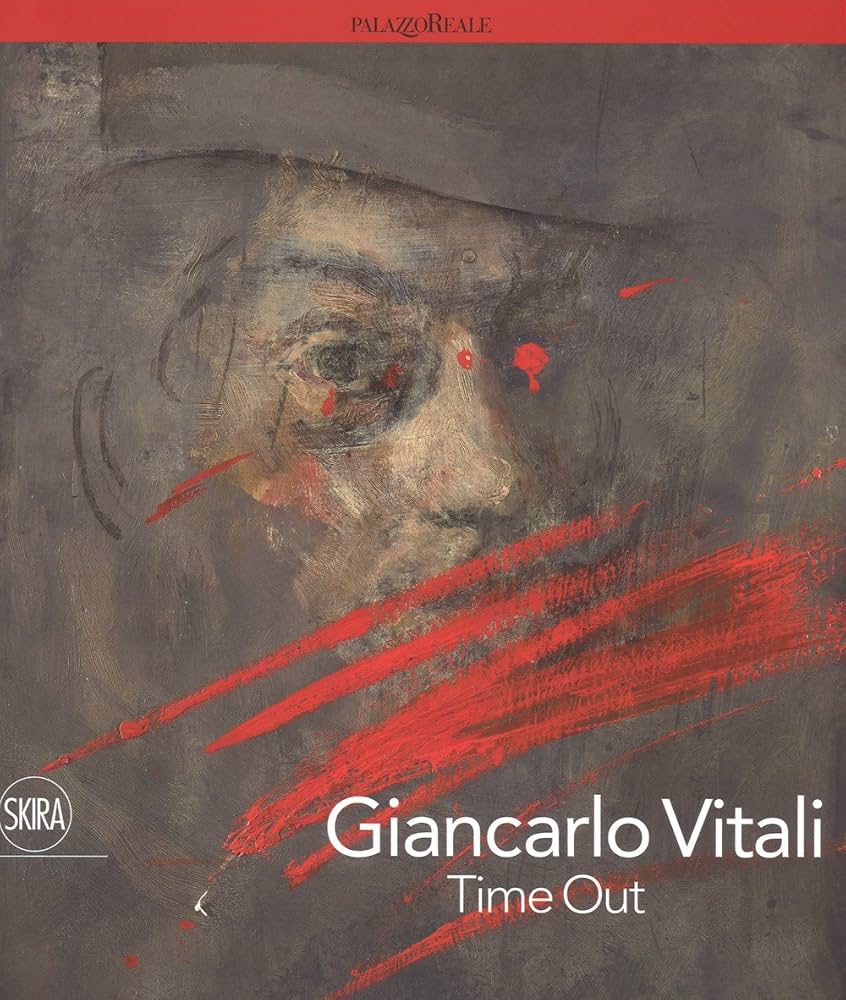

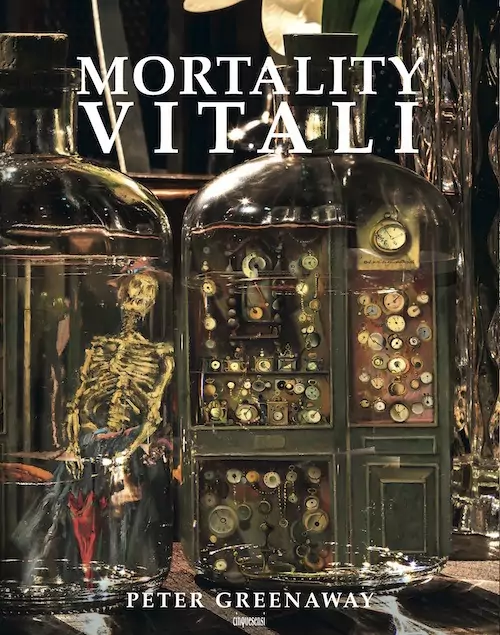

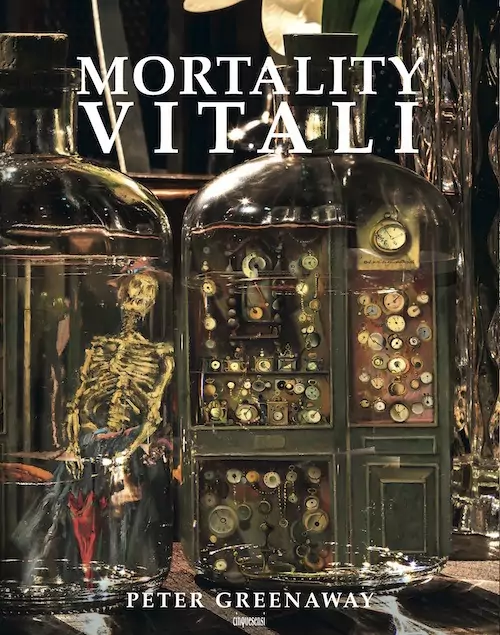

Dell’evento milanese ci restano due pubblicazioni: “Time out” e “Mortality Vitali”.

“Time out” è il catalogo generale della rassegna ed è la sintesi di una vita di artista: si parte dall’autoritratto del 1946, dai ritratti di nonna Regina dell’anno precedente, ci sono una tinca e dei fiori appassiti del 1944, un disegno del 1942. il padre pescatore del 1947. E poi avanti, fino ai primi anni del Duemila. Tra i saggi, oltre allo “storico” articolo di Testori e al citato ritratto da parte di Andrea Vitali, ci sono le parole di Velasco che riflette sul rapporto padre e figlio e ci consegna alcuni ricordi personali. Come quello del suo primo giorno di scuola: «La maestra fa l’appello e chiede a ognuno di noi i nomi dei genitori e che lavoro fanno. “Mia mamma si chiama Germana, ma non lavora. Mio papà Giancarlo fa il pittore”. Mio papà fa il pittore. Il pittore, però, si sa, non lavora. Quindi non lavorano in due...»

“Mortality Vitali”, invece, accompagnava l’esposizione di Casa Manzoni nel magico allestimento del regista Peter Greenway. Che scrive: «Velasco mi parlò di suo padre con affetto, sorridendo. Disse che i suoi dipinti erano figurativi e “fuori moda”. Sembravano indifferenti agli stili della pittura contemporanea, ai loro tropi, ossessioni, fascinazioni, dogmi, sensibilità. (…) I quadri di Giancarlo mi colpivano. Erano tetri, melanconici, claustrofobici, tristi, dolenti»

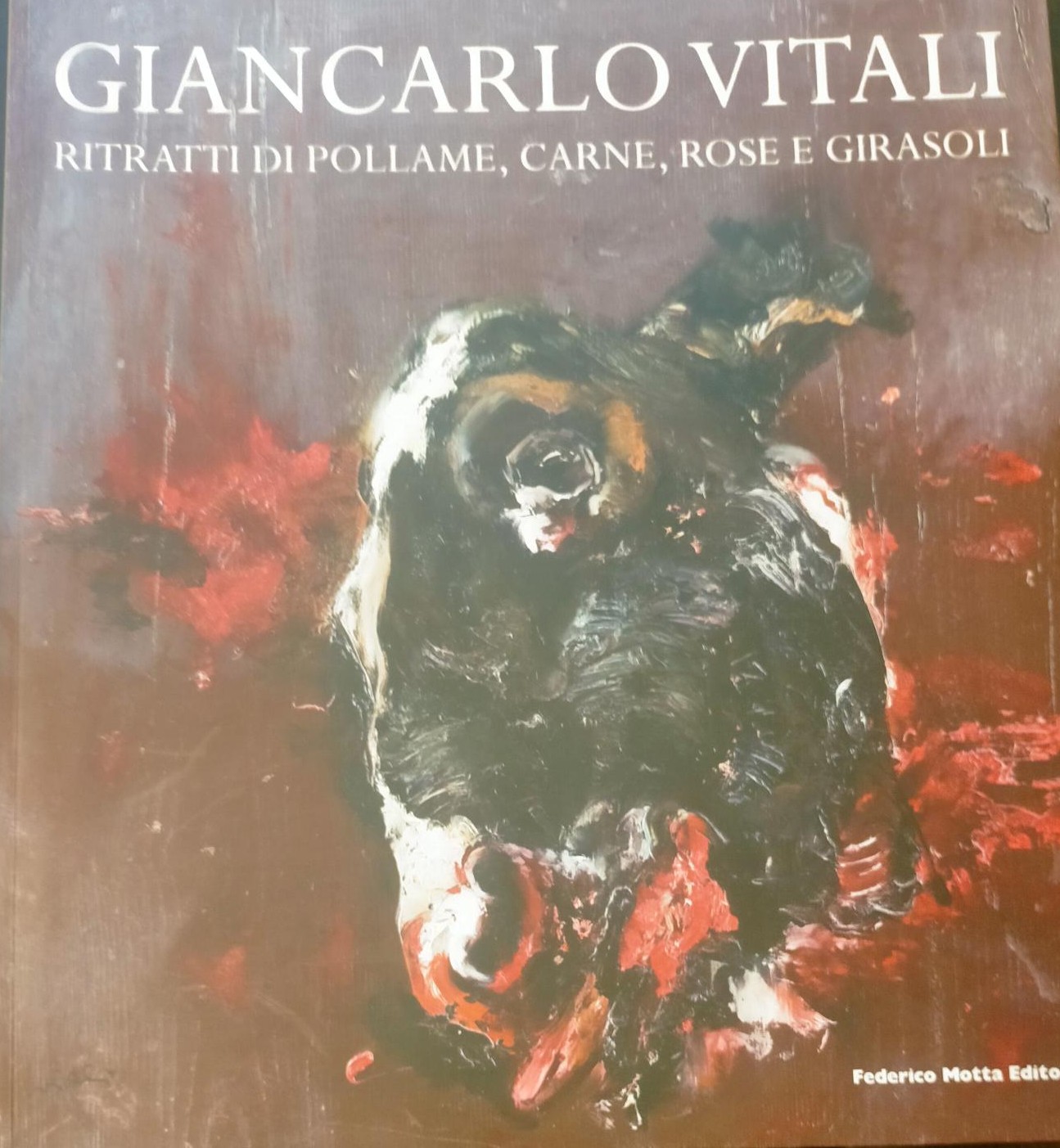

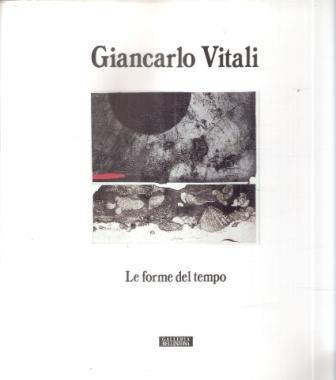

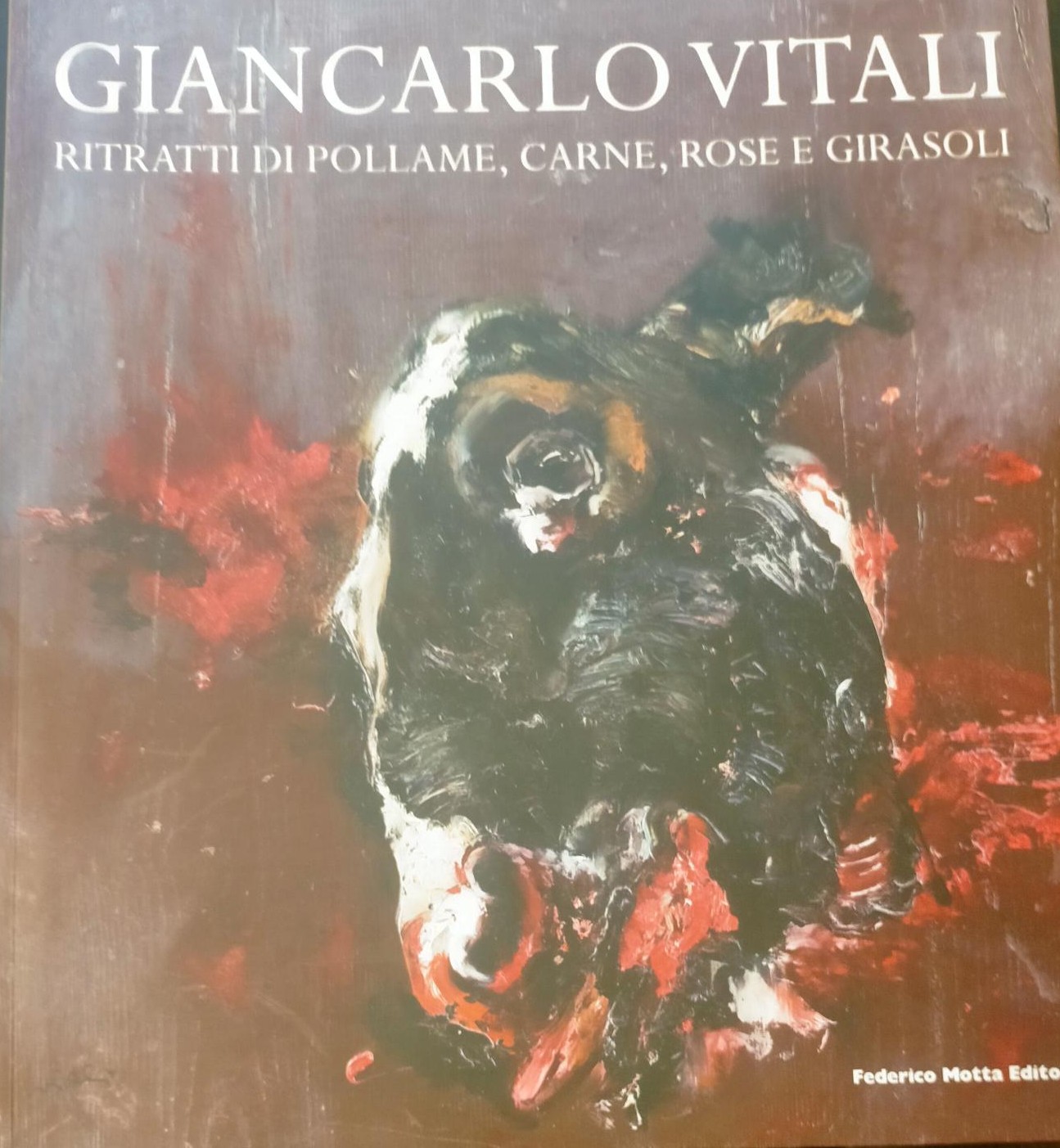

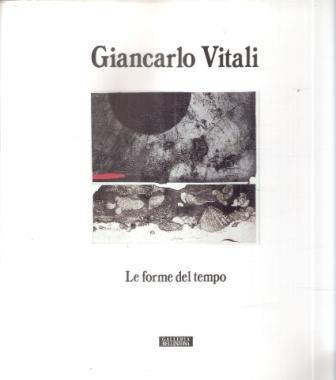

Tra il famoso “esordio” alla Compagnia del disegno del 1985 e la grande carrellata milanese del 2017 ci sono 32 anni e tante altre mostre, a riscattare i quarant’anni precedenti trascorsi nell’ombra. Non è certo la sede, questa, per un regesto, ma qualche passaggio si può ricordare. Per esempio, “Le forme del tempo”, la mostra del 1991, in occasione del centenario della morte di Antonio Stoppani, allestita tra la comunale Villa Manzoni e la galleria di Oreste Bellinzona, editrice del catalogo curato dal giornalista comasco Alberto Longatti. Per esempio, la grande rassegna di Conegliano Veneto curata da Marco Goldin nel 1996(catalogo Electa) e quella promossa dall’Associazione dei costruttori leccesi nel 2008 a cura di Carlo Bertelli e con l’allestimento ideato dall’architetto Mario Botta (catalogo Federico Motta Editore). Senza dimenticare due altre rassegne lecchesi: “La famiglia dei ritratti” nel 1987 a Villa Manzoni (catalogo Electa con prefazione di Testori) e “Le maschere” nel 2014 a Villa Monastero di Varenna (catalogo Cinquesensi con introduzione di Michele Tavola).

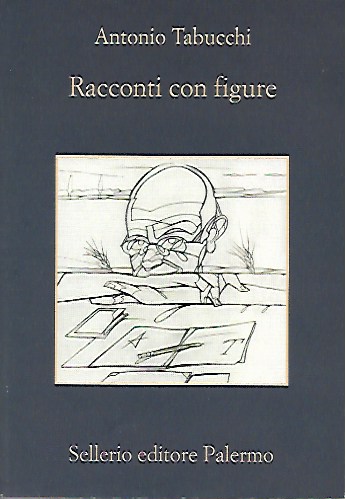

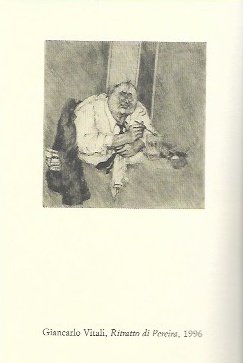

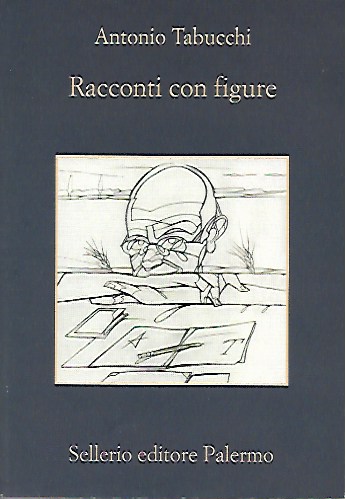

E come non ricordare il cameo di Antonio Tabucchi? In “Racconti con figure” (Sellerio, 2011), lo scrittore “incontra” il dottor Pereira, forse il suo personaggio più celebre, nel ritratto eseguito da Vitali nel 1996: «Qualcuno aveva convocato il fantasma materializzandolo in un’immagine. E ora l’icona di Pereira stava di fronte ai miei occhi, massiccia, visibile in tutta la sua “perereità”. E il medium che aveva ottenuto questa convocazione era Giancarlo Vitali.»

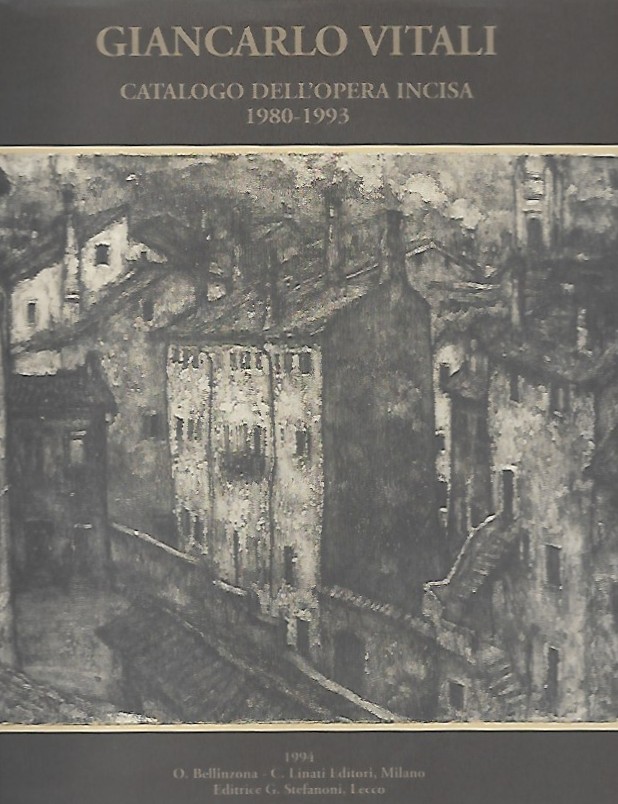

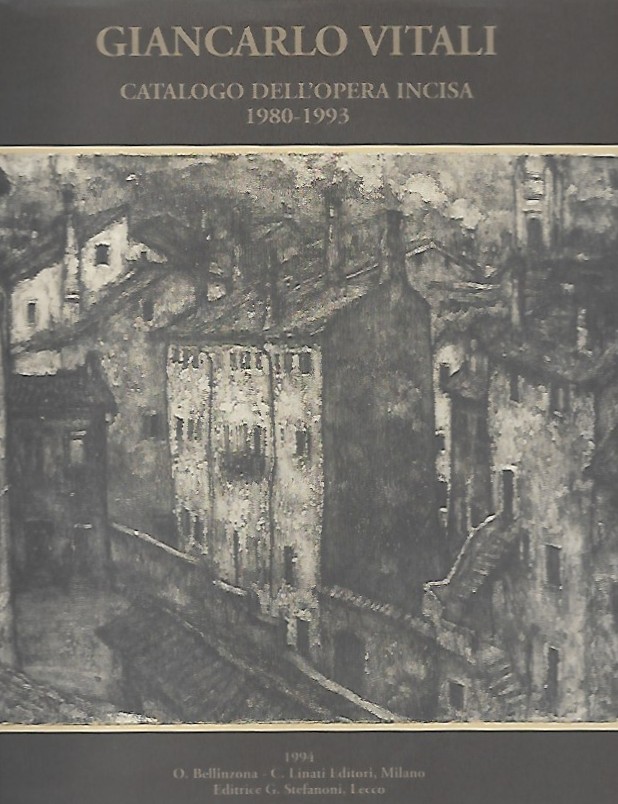

Infine, c’è il versante delle incisioni, attività alla quale Vitali ha cominciato a occuparsi tardivamente su consiglio del figlio Velasco. E se «Testori indubbiamente ha avuto il fiuto giusto per il pittore (…) l’incisore lo ha scoperto Oreste Bellinzona, focoso, intraprendente, estroso gallerista che nel 1983 ha letteralmente “lanciato” Vitali in questo settore. (…) Per capire in modo corretto la valenza del linguaggio incisorio di Vitali bisogna ben chiarire i termini di questo discorso, per non confonderlo con quella lunga pletora di falsi incisori che con certe loro grafiche tentano di imitare un dipinto. Quando incide, Vitali realizza solo incisioni e in nessun modo le sue acqueforti o acquetinte possono essere linguisticamente accomunate alla sintassi di un dipinto».

Infine, c’è il versante delle incisioni, attività alla quale Vitali ha cominciato a occuparsi tardivamente su consiglio del figlio Velasco. E se «Testori indubbiamente ha avuto il fiuto giusto per il pittore (…) l’incisore lo ha scoperto Oreste Bellinzona, focoso, intraprendente, estroso gallerista che nel 1983 ha letteralmente “lanciato” Vitali in questo settore. (…) Per capire in modo corretto la valenza del linguaggio incisorio di Vitali bisogna ben chiarire i termini di questo discorso, per non confonderlo con quella lunga pletora di falsi incisori che con certe loro grafiche tentano di imitare un dipinto. Quando incide, Vitali realizza solo incisioni e in nessun modo le sue acqueforti o acquetinte possono essere linguisticamente accomunate alla sintassi di un dipinto».

Si tratta dell’introduzione al “Catalogo dell’opera incisa: 1980-1993” curata dallo stesso Bellini ed edito nel 1994 proprio dal gallerista Bellinzona in collaborazione con gli editori Linati di Milano e Stefanoni di Lecco.

Il dipinto del coniglio morto - 1980

In realtà, l’esordiente in questione aveva già 55 anni e dipingeva da quaranta. Ma era pur vero che quei quarant’anni li aveva sostanzialmente trascorsi ritirato nel suo paesello lariano, lontano dalla ribalta, dai grandi giri. Insomma, un umile pittore di provincia. Finché un giorno non era saltato fuori Giovanni Testori, mostro sacro della cultura italiana della seconda metà del Novecento, folgorato dall’immagine del dipinto di un coniglio squartato. Andò in visita a Bellano e ne diede conto sul “Corriere”: «Là nello studio dell’ignoto genio, o servo servilissimo della dea pittura (…) sciorinava, davanti ai nostri occhi increduli, esaltati ed esterrefatti, i fasti, ecco sì, i fasti, d’una pittura sontuosa e trionfante di sughi, succhi, rapine cromatiche, carnali ascendenze e debordante, sempre, di fiumi di rose, di peonie e di sangue; una pittura della quale, fin lì, non avevamo avuto notizia che tramite una fotografia. Può, una fotografia a colori, determinare tanta esigenza, e ansia di conoscere l’autore dell’opera che v’è riprodotta? Non solo può; deve. (…) La certezza che fosse pittura da toccare, d’amare, e da cui lasciarsi toccare, abbracciare, amare, ci afferrò subito (…) Ci riuscì impossibile abbreviar la sosta. Era dai tempi dei primi, diretti e drammatici incontri con gli animali squartati di Soutine che non avvertivamo più una così estrema vocazione della pittura a magnificare sé stessa proprio nell’atto in cui si flagellava. (…) Passavano i quadri uno dietro l’altro; una dietro l’altra, passavano le meraviglie; trofei d’ortensie e di rose; poi, la serie memorabile dei ritratti; gente di lì, della riva, o dell’immediato retroterra, ma che la suprema, sconfinata bellezza e atemporalità della pittura, induceva a volare verso chissà quali luoghi e destini, come la “vecchia dei gatti”, che pareva scendere dai più stregati angoli dell’Hyde Park londinese».

Ortensie appassite - 1983

Si sta parlando, si sarà capito, del pittore bellanese Giancarlo Vitali, nato nel 1929 e morto nel 2018, al quale il suo “paesello” ora dedica ora un museo che sarà inaugurato il prossimo martedì, 29 aprile.

Giancarlo Vitali e la moglie

Cresciuto in una famiglia di pescatori, autodidatta, nel 1947 e dunque appena diciottenne, Vitali partecipò alla Biennale di arte sacra all’Angelicum di Milano e vinse anche una borsa di studio per frequentare l’Accademia di Brera alla quale fu però costretto a rinunciare per l’impossibilità della famiglia a mantenerlo a Milano. Restò quindi a Bellano, non si mosse più. Continuò a dipingere e con il dipingere si guadagnava da vivere. Niente vetrine o mostre: lavorava su commissione. Fino a quando, nel 1983 e dunque 36 anni dopo, Testori non si ritrovò fra le mani la foto del coniglio.

Toro squartato - 1984

Lo scrittore Andrea Vitali (che peraltro da medico generico ebbe il pittore Giancarlo tra i suoi pazienti) ci offre questo ritratto: «Giancarlo Vitali nasce sulla sponda orientale del lago di Como, e più precisamente in quel tratto di riviera dove il vento che soffia da nord dispiega tutto il suo malanimo. Chi volesse farsi biografo del Vitali non può prescindere da questo dato meteorologico, poiché nei giorni di vento l’artista tralascia di farsi la barba, ha i capelli elettrici e, come un Ulisse sul piede di partenza, maledice gli dei che lo tengono lontano dai suoi pennelli. (…) Frequentata la vita di provincia quel tanto che basta per esserne sazio e per ereditare un pugno di amici fedeli, l’artista si autoconfina nella sua casa, senza pose da recluso o eremita. Lo fa piuttosto con il piglio del proprietario terriero che decide di dedicarsi ai suoi frutteti e alle sue vigne. (…) Questi centrali sono anni di febbrile attività, nel corso dei quali disegna, dipinge, incide, fuma, mette al mondo tre figli, compone un libro e si affaccia alla finestra nei giorni caotici in cui soffia il famigerato vento».

La pazza di Sant'Agata - 1984

Tra l’altro, i due Vitali – il pittore Giancarlo e lo scrittore Andrea – negli anni Dieci del Duemila avrebbero collaborato a una singolare collana di libriccini illustrati pubblicati dalla casa editrice Cinquesensi, con sede a Lucca ma diretta dalla bellanese Sara Vitali che di Giancarlo è figlia. Collana, intitolata appunto “i Vitali”, alla quale si è in parte accennato anche in questa rubrica.

Catalogo Compagnia del Disegno - 1985

Più che per altri artisti, per raccontare Giancarlo Vitali occorre rifarsi ai cataloghi delle mostre a cominciare, naturalmente dall’“esordio” del 1985, alla milanese Compagnia del disegno (catalogo a cura della stessa galleria). A introdurre le opere non potrebbe non essere Testori stesso che su un trittico di tori scuoiati impernia un suo ragionamento sulla pittura moderna, sul figurativo che irrompe nello sperimentalismo degli ultimi decenni, e che non sarebbe un ritorno al passato ma un diverso slancio verso il futuro: una pittura, quella di Vitali, che abolisce il tempo. Del resto, nel celebre articolo sul “Corriere” di qualche mese prima, aveva scritto: «Il genio della pittura-pittura soffia dove soffia; e buonanotte a tutte le presunzioni che vorrebbero, di lustro in lustro, disegnare la “mappa” che, per un determinato tempo, dovrebbe comporre la storia dell’arte!».

La dama dei gatti - 1985

Il linguaggio di Testori, si sa, ha tratti ostici, tanto è arzigogolato, ma nello stesso tempo è concreto, verrebbe da dire materico come materica è certa pittura. Per esempio, a proposito di quel “trittico del toro”, Testori scrive: è «tanto “realistico”, da risultare posteriore a ogni “iperrealismo”; e tanto più posteriore e, dunque, “assolutamente moderno”, quanto più i mezzi, scriviamo pure l’esatta spettanza, i mezzi di lei, la pittura, ne sembrano anteriori». Senza dimenticare, naturalmente, la storia del coniglio: «Fu dall’esserci capitata tra mano, per puro caso, una riproduzione a colori di quest’altro, breve, folgorato e straziante capo d’opera, che ci sentimmo indotti, anzi, costretti, o, per riprendere un termine già usato, “forzati” a cercarlo, l’allora ignoto, almeno a noi, maestro del ramo: anzi, di “quel” ramo (…) Tale rincorsa, dicevo, ebbimo a descriverla seppur per brevi e suntuanti capi, in un elzeviro uscito sul “Corriere della sera”, nello scorso mese d’agosto. Non è qui luogo a ripetere tale descrizione; sì piuttosto a rammentare di che specie sia stato il lavoro cui, per anni e anni, la pittura di Vitali fu indotta e “forzata”. Difficile stabilire un numero pei quadri che il “bellanasco” (o, forse, il “bellanese”) ebbe a dipingere allorché si decise a entrare in “quel” giro (altro, rude e atroce cortocircuito). Si decise o fu da altro deciso? L’altro sarebbe il pane e il companatico (ma, certo, anche qualcosa in più: gli studi, ad esempio, e i muri di casa) per sé e per la famiglia. Si trattò, certo, d’una sterminata produzione “su comanda”; come s’usa dire nei ristoranti. Produzione che Vitali firmava con nomi “altri” dal suo; e che, penso, avrebbe stroncato qualunque altra anima, qualunque altro corpo di pittore; visto poi che altri pittori non necessitati, né da pane né da companatico, né da muri dove alloggiare sé e la propria famiglia, pittori che anzi il glorificante mercato aveva assunto, da tempo, nel suo rischioso e non sempre positivo empireo, si erano abbandonati a ben di peggio, diventando fabbriche, non solo di se medesimi, ma della propria serigrafica riproduzione. (…) Il minimo che, davanti a quanto è accaduto a Vitali, e a quanto, per conseguenza, Vitali finisce col rappresentare; il minimo, dicevo, che s’è costretti a dedurre, e a riferire, sono due basilari verità. La prima è che la pittura non lascia mai chi sembra tradirla e, invece, si limita a usarla, sia pur moltissimo e con smisurata abbondanza, per la propria sussistenza. (…) Ella abbandona, e magari per sempre, chi la tradisce senza esservi costretto da necessità di vita (…) e continua, invece, a proteggere, madre, sposa e amante nell’un tempo, chi tal tradimento, chissà come a malincuore, compie per lei».

Catalogo mostra ANCE - 2008

Oltre vent’anni dopo, lo storico dell’arte Carlo Bertelli postillerà: «In uno slancio di cui Testori era capace, come sa chi l’ha frequentato, il critico, fattosi predicatore, aveva riversato sul pittore le proprie angosce di peccatore credente, unite all’insofferenza verso ciò che chiamano modernità. Non so se fosse giusto. Non dovremmo, penso, caricare Vitali d’un’altra ideologia, quando la sua grande sincerità è stata nel tenersene lontano e abbandonarsi alla gioia della creazione e all’emozione dell’incontro con i suoi soggetti. (…) Forse qualcuno potrebbe pensare che non necessariamente il sangue debba richiamare il martirio e anzi il sangue possa essere considerato come linfa vitale, vita. E vedere nella pittura di Vitali non la protesta contro un mondo incomprensibilmente paganeggiante e profano, bensì la celebrazione della vita, in tutti i suoi momenti, da quelli ridicoli a quelli, ben altrimenti solenni, in cui si sfugge».

Catalogo "Le Maschere" - 2014

Se il punto di partenza è la mostra alla Compagnia del disegno, quello di arrivo è la straordinaria rassegna voluta dal figlio Velasco nel 2017 a Milano e articolata in quattro sedi prestigiose: Palazzo Reale (l’antologica), il Castello Sforzesco (le incisioni), il Museo della scienza (per un omaggio ad Antonio Stoppani) e la Casa di Alessandro Manzoni in una sorta di dialogo tra il pittore bellanese e il grande scrittore milanese. In fondo, già trent’anni prima, lo stesso Testori aveva tirato in ballo il don Lisander: «C’entra dunque nella storia di Vitali, non tanto, della tradizione lombarda, il gran ron-ron della manzoneria (per quanto, ve ne cada poi, sopra - ed è in alcuni ritratti – una talquale capacità ironica, una talquale ironica carità, che ricorda i modi con cui l’Alessandro nostro ebbe a costruire quel capolavoro di povera, umana viltà che fu, e resta, Don Abbondio), quanto invece, la grande clamante orchestrazione della materia-materia. Non per nulla, anche l’altro gran “materico” di casa nostra, e d’Europa (se Europa, prima d’altri nuovi ratti, volesse intendere), cioè Morlotti, viene pure lui, da “quel” ramo».

Catalogo "Time out" - 2017

Dell’evento milanese ci restano due pubblicazioni: “Time out” e “Mortality Vitali”.

“Time out” è il catalogo generale della rassegna ed è la sintesi di una vita di artista: si parte dall’autoritratto del 1946, dai ritratti di nonna Regina dell’anno precedente, ci sono una tinca e dei fiori appassiti del 1944, un disegno del 1942. il padre pescatore del 1947. E poi avanti, fino ai primi anni del Duemila. Tra i saggi, oltre allo “storico” articolo di Testori e al citato ritratto da parte di Andrea Vitali, ci sono le parole di Velasco che riflette sul rapporto padre e figlio e ci consegna alcuni ricordi personali. Come quello del suo primo giorno di scuola: «La maestra fa l’appello e chiede a ognuno di noi i nomi dei genitori e che lavoro fanno. “Mia mamma si chiama Germana, ma non lavora. Mio papà Giancarlo fa il pittore”. Mio papà fa il pittore. Il pittore, però, si sa, non lavora. Quindi non lavorano in due...»

"Mortality Vitali" - 2017

“Mortality Vitali”, invece, accompagnava l’esposizione di Casa Manzoni nel magico allestimento del regista Peter Greenway. Che scrive: «Velasco mi parlò di suo padre con affetto, sorridendo. Disse che i suoi dipinti erano figurativi e “fuori moda”. Sembravano indifferenti agli stili della pittura contemporanea, ai loro tropi, ossessioni, fascinazioni, dogmi, sensibilità. (…) I quadri di Giancarlo mi colpivano. Erano tetri, melanconici, claustrofobici, tristi, dolenti»

"Le forme del tempo"- 1991

Tra il famoso “esordio” alla Compagnia del disegno del 1985 e la grande carrellata milanese del 2017 ci sono 32 anni e tante altre mostre, a riscattare i quarant’anni precedenti trascorsi nell’ombra. Non è certo la sede, questa, per un regesto, ma qualche passaggio si può ricordare. Per esempio, “Le forme del tempo”, la mostra del 1991, in occasione del centenario della morte di Antonio Stoppani, allestita tra la comunale Villa Manzoni e la galleria di Oreste Bellinzona, editrice del catalogo curato dal giornalista comasco Alberto Longatti. Per esempio, la grande rassegna di Conegliano Veneto curata da Marco Goldin nel 1996(catalogo Electa) e quella promossa dall’Associazione dei costruttori leccesi nel 2008 a cura di Carlo Bertelli e con l’allestimento ideato dall’architetto Mario Botta (catalogo Federico Motta Editore). Senza dimenticare due altre rassegne lecchesi: “La famiglia dei ritratti” nel 1987 a Villa Manzoni (catalogo Electa con prefazione di Testori) e “Le maschere” nel 2014 a Villa Monastero di Varenna (catalogo Cinquesensi con introduzione di Michele Tavola).

Catalogo "Conegliano" - 1996

E come non ricordare il cameo di Antonio Tabucchi? In “Racconti con figure” (Sellerio, 2011), lo scrittore “incontra” il dottor Pereira, forse il suo personaggio più celebre, nel ritratto eseguito da Vitali nel 1996: «Qualcuno aveva convocato il fantasma materializzandolo in un’immagine. E ora l’icona di Pereira stava di fronte ai miei occhi, massiccia, visibile in tutta la sua “perereità”. E il medium che aveva ottenuto questa convocazione era Giancarlo Vitali.»

"Catalogo dell'opera incisa" - 1994

Si tratta dell’introduzione al “Catalogo dell’opera incisa: 1980-1993” curata dallo stesso Bellini ed edito nel 1994 proprio dal gallerista Bellinzona in collaborazione con gli editori Linati di Milano e Stefanoni di Lecco.

Dario Cercek