SCAFFALE LECCHESE/203: Il celebre marchio di latticini e il legame con la Valsassina

«Galbani vuol dire fiducia»: slogan fortunato fin dei tempi di “carosello”, la trasmissione pubblicitaria che ha segnato la generazione dei cosiddetti boomers, i nati tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta del Novecento. Galbani è il celebre marchio di latticini ancora in commercio, quasi 150 anni dopo la fondazione del primo caseificio. Marchio impresso anche su quel formaggio ideato nel 1906 e chiamato “Bel Paese” sfruttando la scia del successo del libro del lecchese Antonio Stoppani. Ma già ai tempi di “carosello” e di quel tormentone della fiducia, erano ormai in pochi a ricordare come quel marchio fosse originario della Valsassina, di Ballabio in particolare. Fu infatti a Ballabio che nel 1880 Egidio Galbani avviò la propria attività. Poi trasferita a Melzo, nella cintura milanese o, meglio, nella “Bassa”, quella pianura di Lombardia dove un tempo si portavano a svernare le mandrie che trascorrevano le estati sugli alpeggi valsassinesi.

Ma già ai tempi di “carosello” e di quel tormentone della fiducia, erano ormai in pochi a ricordare come quel marchio fosse originario della Valsassina, di Ballabio in particolare. Fu infatti a Ballabio che nel 1880 Egidio Galbani avviò la propria attività. Poi trasferita a Melzo, nella cintura milanese o, meglio, nella “Bassa”, quella pianura di Lombardia dove un tempo si portavano a svernare le mandrie che trascorrevano le estati sugli alpeggi valsassinesi.

Del resto, i “figli di carosello” si ricorderanno anche la “mucca Carolina” e “Susanna tutta panna” che pubblicizzavano i formaggini della Invernizzi, essa pure con sede a Melzo: l’azienda fu fondata nel 1908 da Giovanni Invernizzi, figlio di un tal Carlo Invernizzi, nato a Morterone nel 1873 da famiglia di bergamini e poi fermatosi nella Bassa «dove, in qualità di “lattaio” (latée), raccoglieva il latte di alcuni piccoli produttori»

Antichi legami quasi dimenticati. E’ una vicenda lunga e affascinante. Leggiamo: «Nella storia valsassinese il periodo più fiorente per l’agricoltura, l’allevamento e l’attività lattiero-casearia viene subito dopo la crisi dell’estrazione e della lavorazione del ferro – quando si è andati abbandonando lentamente l’oscurità delle miniere per riscoprire e valorizzare una natura ancora incontaminata – pur essendo noto come già nel Medioevo e dintorni nobili e “signorotti” della pianura milanese facessero puntate in Valsassina per gustare i nostri formaggi. (…) Ma è tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo che si registra un forte sviluppo dell’attività casearia, per la prima volta vista come una risorsa e non solo come risposta al fabbisogno alimentare delle famiglie».

Leggiamo: «Nella storia valsassinese il periodo più fiorente per l’agricoltura, l’allevamento e l’attività lattiero-casearia viene subito dopo la crisi dell’estrazione e della lavorazione del ferro – quando si è andati abbandonando lentamente l’oscurità delle miniere per riscoprire e valorizzare una natura ancora incontaminata – pur essendo noto come già nel Medioevo e dintorni nobili e “signorotti” della pianura milanese facessero puntate in Valsassina per gustare i nostri formaggi. (…) Ma è tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo che si registra un forte sviluppo dell’attività casearia, per la prima volta vista come una risorsa e non solo come risposta al fabbisogno alimentare delle famiglie».

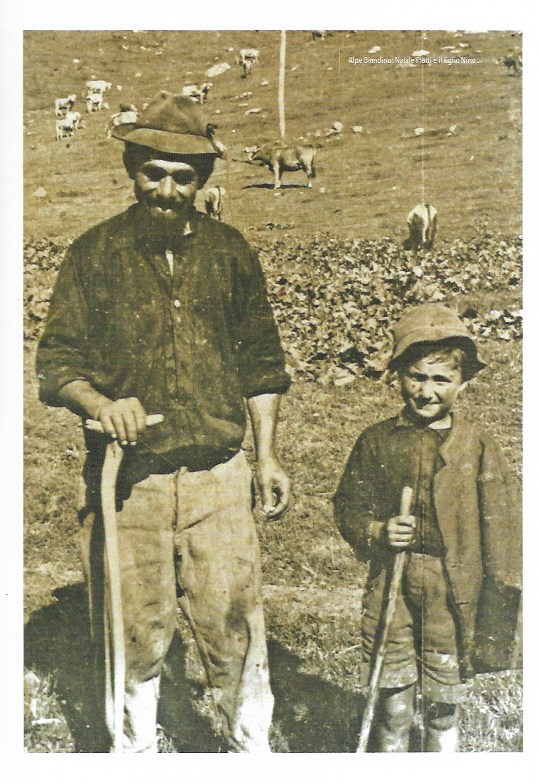

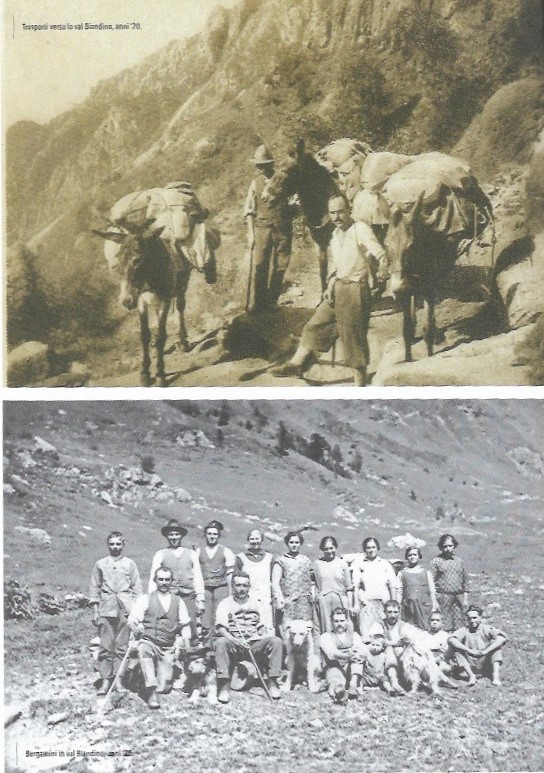

In queste poche righe sono condensati secoli di vita valsassinese, una lunga tradizione che in una certa maniera arriva fino ai nostri giorni, anche se qualche passaggio risulta ormai oscuro, qualche dettaglio caduto nell’oblio. A farci conoscere quella che è un’autentica avventura umana sono Michele Corti, Giacomo Camozzini e Pietro Buzzoni in un libro (“Arte casearia e zootecnia. Tradizioni da leggenda in Valsassina”) pubblicato nel 2016 da Bellavite Editore. Un libro che è anche fotografico raccogliendo una straordinaria mole di fotografie d’epoca da un lato quasi struggenti e dall’altro evocatrici di un’epoca ormai lontana. Senza cedere alla retorica dei tempi felici che felici non erano proprio ed erano anzi vita dura, durissima.

A farci conoscere quella che è un’autentica avventura umana sono Michele Corti, Giacomo Camozzini e Pietro Buzzoni in un libro (“Arte casearia e zootecnia. Tradizioni da leggenda in Valsassina”) pubblicato nel 2016 da Bellavite Editore. Un libro che è anche fotografico raccogliendo una straordinaria mole di fotografie d’epoca da un lato quasi struggenti e dall’altro evocatrici di un’epoca ormai lontana. Senza cedere alla retorica dei tempi felici che felici non erano proprio ed erano anzi vita dura, durissima.

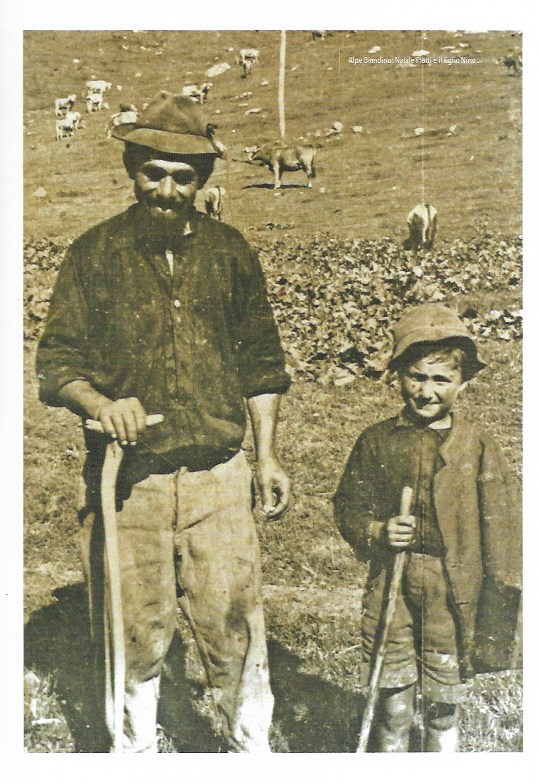

Figura centrale nell’evoluzione dell’agricoltura valsassinese e soprattutto nell’affermazione della produzione casearia con marchi che appunto sarebbero diventati iconici, è quella del “bergamino”, per cinque secoli protagonista della transumanza, trasformatosi poi da mandriano in imprenditore: «Nel corso dell’Ottocento, gli “scrittori di cose agrarie”, espressione della classe borghese del tempo, hanno fatto di tutto per ridimensionare il ruolo dei bergamini che in qualche modo entravano in competizione con gli affittuari delle grandi aziende agricole della bassa. (…) Secondo gli scrittori di cui sopra, gli allevatori transumanti erano dei rozzi montanari incapaci di selezionare il bestiame e di produrre buoni formaggi. La storia si è incaricata di smentire gli esperti e di rendere onore ai bergamini». Ai quali va invece riconosciuto che «avevano “una marcia in più”. I contemporanei (specie nell’Ottocento), condizionati dai pregiudizi della cultura urbana, sottovalutavano i bergamini sulla base del loro aspetto esteriore di montanari (anche se si rendevano conto che erano spesso benestanti). Li consideravano “residui del passato” solo perché legati ai valori e alle espressioni della tradizione. Oggi comprendiamo che il loro “conservatorismo” culturale, che portava gli intellettuali del tempo a disprezzarli quale “casta chiusa” e retrograda, era, in realtà, un elemento funzionale alla gestione di efficienti relazioni, sia interne ai forti gruppi patriarcali che con il più ampio gruppo sociale di riferimento; non solo quindi con i bergamini del proprio paese, ma anche con quelli della propria valle e di valli vicine e con le figure che derivavano da una comune matrice: i “latée”, i commercianti e mediatori di formaggi e bestiame».

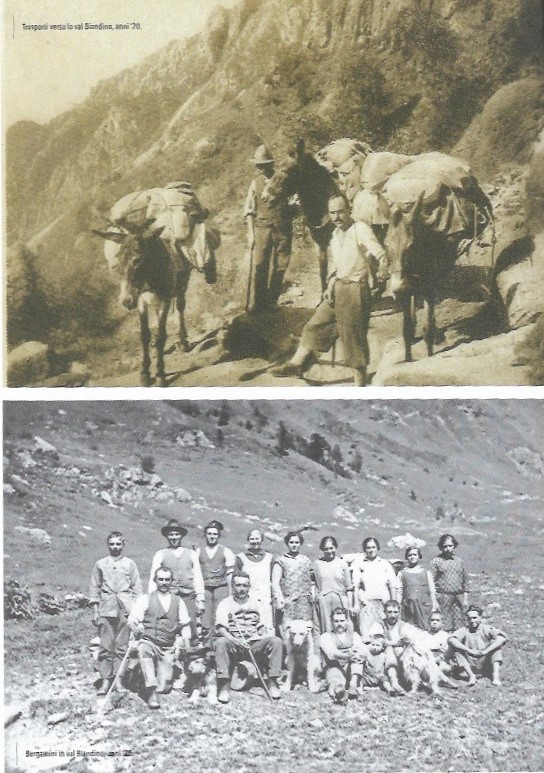

Etimologicamente, bergamino ci porta proprio nelle valli bergamasche, alcune delle quali erano poi le valli Taleggio, Averara, Valtorta, strettamente legate alla Valsassina non soltanto geograficamente ed economicamente ma in alcuni momenti anche politicamente e senz’altro culturalmente. Un’area, sul crinale che univa e non divideva le vallate, che era il fulcro dell’attività zootecnica valsassinese, “cuore” della tradizione della transumanza se si pensa che alcuni villaggi erano abitati solo da bergamini e pertanto stagionalmente: la Colmine di San Pietro, per esempio, dove anche la parrocchia era a modo suo “transumante”, o alcune frazioni di Morterone. «Le carovane dei bergamini, con i carri telonati (come quelli che nel cinema identificano il West americano), l’abbigliamento originale, i richiami gutturali, i bambini, le donne, le scrofe, i tacchini (o le oche), che procedevano a piedi coprendo distanze anche di 100-150 chilometri, rappresentano immagini evocative di realtà ancestrali, quali la transumanza, il nomadismo, anche se la specifica forma di transumanza dei bergamini inizia solo alla fine del medioevo ed è per vari aspetti legati agli sviluppi della modernità»

«Le carovane dei bergamini, con i carri telonati (come quelli che nel cinema identificano il West americano), l’abbigliamento originale, i richiami gutturali, i bambini, le donne, le scrofe, i tacchini (o le oche), che procedevano a piedi coprendo distanze anche di 100-150 chilometri, rappresentano immagini evocative di realtà ancestrali, quali la transumanza, il nomadismo, anche se la specifica forma di transumanza dei bergamini inizia solo alla fine del medioevo ed è per vari aspetti legati agli sviluppi della modernità»

Fermo Magni, insegnante, scrittore e politico introbiese, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, descriveva quegli spostamenti quasi epici: «All’avvicinarsi dell’autunno (…) il bergamino deve abbandonare i pascoli e scendere nella valle. Caricata sulla cavalla poderosa una gran cesta con gli arnesi indispensabili e sopra ridosso la caldaia del latte, buttata una manciata di fieno alle giovenche, si lega al collo di ciascuna la propria catena, o un paio di zoccoli ferrati, o un sedile tutto rabescato, si traggon fuori campanacci più grossi per le bestie più belle e la carovana si mette in moto. (…) Lenta lenta con lunghe fermate, con un vocio continuo, la comitiva scende. Attenti ai mal passi! Bisognerà che il capo abbandoni la cavalla e si impianti sull’orlo col bastone a tenere su un sentiero le bestie, e qualche volta dovrà tenerli su con la spalla e incoraggiarle con le grida perché non si ammontino, perché non facciano alle cornate. E giù giù: Ohoooo opp! Ohoooo opp!»

Il viaggio durava giorni lungo un itinerario conosciuto a memoria, anche se di anno in anno poteva subire varianti secondo i luoghi migliori scelti per fare tappa. Trascorso il periodo invernale nella Bassa, a primavera inoltrata si tornava sui monti. Un rito durato secoli. Il bergamino era il nume tutelare, il custode della tradizione, il depositario di una sapienza antica: la magia della cagliatura. Al bergamino, il libro dedica un intero capitolo unendo storia e testimonianze, ma naturalmente non si ferma alla transumanza. La storia della zootecnia valsassinese è raccontata dalle origini fino ai nostri giorni, seguendone lo sviluppo, l’evoluzione, i momenti di crisi e quella che viene definita l’età d’oro, all’indomani della prima guerra mondiale. Quando tra l’altro cominciano anche a intensificarsi i flussi turistici che già nell’Ottocento avevano preso la via della Valsassina per le rinomate Terme di Tartavalle: «La vallata amena e fertile – scriveva Carlo Besana, docente ed esperto di produzione casearia – è nota alla maggior parte degli agricoltori della bassa Lombardia, in causa delle acque di Tartavalle. Nel mese di agosto quivi trovate buon numero di persone che facilmente si riconoscono come al ceto dei fittabili, che sfuggendo alla canicola della pianura lombarda, a Tartavalle e nei dintorni riposano alle fatiche campestri e fanno la cura delle acque. Pei buongustai la cura delle acque consiste principalmente nel bere delle bottiglie di barbera e mangiare delle buone costolette di vitello, trote della Pioverna e robiolini di Valsassina».

Al bergamino, il libro dedica un intero capitolo unendo storia e testimonianze, ma naturalmente non si ferma alla transumanza. La storia della zootecnia valsassinese è raccontata dalle origini fino ai nostri giorni, seguendone lo sviluppo, l’evoluzione, i momenti di crisi e quella che viene definita l’età d’oro, all’indomani della prima guerra mondiale. Quando tra l’altro cominciano anche a intensificarsi i flussi turistici che già nell’Ottocento avevano preso la via della Valsassina per le rinomate Terme di Tartavalle: «La vallata amena e fertile – scriveva Carlo Besana, docente ed esperto di produzione casearia – è nota alla maggior parte degli agricoltori della bassa Lombardia, in causa delle acque di Tartavalle. Nel mese di agosto quivi trovate buon numero di persone che facilmente si riconoscono come al ceto dei fittabili, che sfuggendo alla canicola della pianura lombarda, a Tartavalle e nei dintorni riposano alle fatiche campestri e fanno la cura delle acque. Pei buongustai la cura delle acque consiste principalmente nel bere delle bottiglie di barbera e mangiare delle buone costolette di vitello, trote della Pioverna e robiolini di Valsassina».

Poi, spazio ai protagonisti dell’epopea casearia valsassinese: di Galbani si è detto, ma l’elenco è lungo, la Locatelli partita pure da Ballabio e che avrebbe poi aperto filiali a Londra e New York, la Cademartori, la Mauri e avanti: sono elencate oltre trenta aziende che hanno fatto la storia della “Valle del formaggio”, alcune scomparse, altre ancora operative.

Del resto, i “figli di carosello” si ricorderanno anche la “mucca Carolina” e “Susanna tutta panna” che pubblicizzavano i formaggini della Invernizzi, essa pure con sede a Melzo: l’azienda fu fondata nel 1908 da Giovanni Invernizzi, figlio di un tal Carlo Invernizzi, nato a Morterone nel 1873 da famiglia di bergamini e poi fermatosi nella Bassa «dove, in qualità di “lattaio” (latée), raccoglieva il latte di alcuni piccoli produttori»

Antichi legami quasi dimenticati. E’ una vicenda lunga e affascinante.

In queste poche righe sono condensati secoli di vita valsassinese, una lunga tradizione che in una certa maniera arriva fino ai nostri giorni, anche se qualche passaggio risulta ormai oscuro, qualche dettaglio caduto nell’oblio.

Figura centrale nell’evoluzione dell’agricoltura valsassinese e soprattutto nell’affermazione della produzione casearia con marchi che appunto sarebbero diventati iconici, è quella del “bergamino”, per cinque secoli protagonista della transumanza, trasformatosi poi da mandriano in imprenditore: «Nel corso dell’Ottocento, gli “scrittori di cose agrarie”, espressione della classe borghese del tempo, hanno fatto di tutto per ridimensionare il ruolo dei bergamini che in qualche modo entravano in competizione con gli affittuari delle grandi aziende agricole della bassa. (…) Secondo gli scrittori di cui sopra, gli allevatori transumanti erano dei rozzi montanari incapaci di selezionare il bestiame e di produrre buoni formaggi. La storia si è incaricata di smentire gli esperti e di rendere onore ai bergamini». Ai quali va invece riconosciuto che «avevano “una marcia in più”. I contemporanei (specie nell’Ottocento), condizionati dai pregiudizi della cultura urbana, sottovalutavano i bergamini sulla base del loro aspetto esteriore di montanari (anche se si rendevano conto che erano spesso benestanti). Li consideravano “residui del passato” solo perché legati ai valori e alle espressioni della tradizione. Oggi comprendiamo che il loro “conservatorismo” culturale, che portava gli intellettuali del tempo a disprezzarli quale “casta chiusa” e retrograda, era, in realtà, un elemento funzionale alla gestione di efficienti relazioni, sia interne ai forti gruppi patriarcali che con il più ampio gruppo sociale di riferimento; non solo quindi con i bergamini del proprio paese, ma anche con quelli della propria valle e di valli vicine e con le figure che derivavano da una comune matrice: i “latée”, i commercianti e mediatori di formaggi e bestiame».

Etimologicamente, bergamino ci porta proprio nelle valli bergamasche, alcune delle quali erano poi le valli Taleggio, Averara, Valtorta, strettamente legate alla Valsassina non soltanto geograficamente ed economicamente ma in alcuni momenti anche politicamente e senz’altro culturalmente. Un’area, sul crinale che univa e non divideva le vallate, che era il fulcro dell’attività zootecnica valsassinese, “cuore” della tradizione della transumanza se si pensa che alcuni villaggi erano abitati solo da bergamini e pertanto stagionalmente: la Colmine di San Pietro, per esempio, dove anche la parrocchia era a modo suo “transumante”, o alcune frazioni di Morterone.

Fermo Magni, insegnante, scrittore e politico introbiese, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, descriveva quegli spostamenti quasi epici: «All’avvicinarsi dell’autunno (…) il bergamino deve abbandonare i pascoli e scendere nella valle. Caricata sulla cavalla poderosa una gran cesta con gli arnesi indispensabili e sopra ridosso la caldaia del latte, buttata una manciata di fieno alle giovenche, si lega al collo di ciascuna la propria catena, o un paio di zoccoli ferrati, o un sedile tutto rabescato, si traggon fuori campanacci più grossi per le bestie più belle e la carovana si mette in moto. (…) Lenta lenta con lunghe fermate, con un vocio continuo, la comitiva scende. Attenti ai mal passi! Bisognerà che il capo abbandoni la cavalla e si impianti sull’orlo col bastone a tenere su un sentiero le bestie, e qualche volta dovrà tenerli su con la spalla e incoraggiarle con le grida perché non si ammontino, perché non facciano alle cornate. E giù giù: Ohoooo opp! Ohoooo opp!»

Il viaggio durava giorni lungo un itinerario conosciuto a memoria, anche se di anno in anno poteva subire varianti secondo i luoghi migliori scelti per fare tappa. Trascorso il periodo invernale nella Bassa, a primavera inoltrata si tornava sui monti. Un rito durato secoli. Il bergamino era il nume tutelare, il custode della tradizione, il depositario di una sapienza antica: la magia della cagliatura.

Poi, spazio ai protagonisti dell’epopea casearia valsassinese: di Galbani si è detto, ma l’elenco è lungo, la Locatelli partita pure da Ballabio e che avrebbe poi aperto filiali a Londra e New York, la Cademartori, la Mauri e avanti: sono elencate oltre trenta aziende che hanno fatto la storia della “Valle del formaggio”, alcune scomparse, altre ancora operative.

Dario Cercek