70 anni fa l'intitolazione del Liceo a Grassi: curiosità lecchesi su 'G.B.', mancato da un secolo

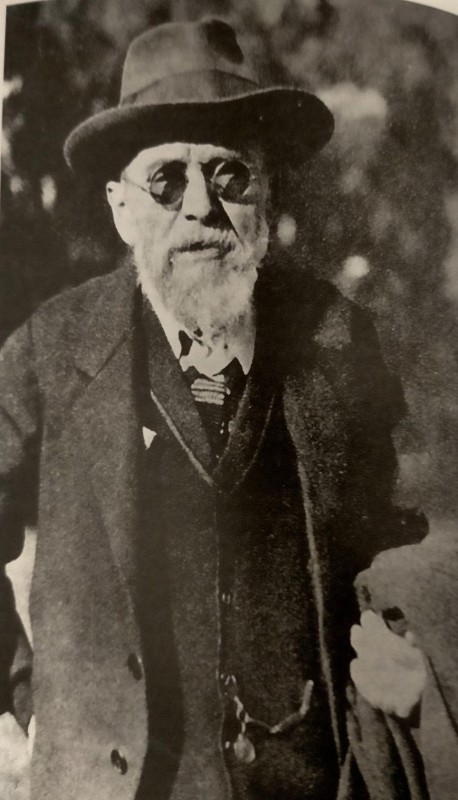

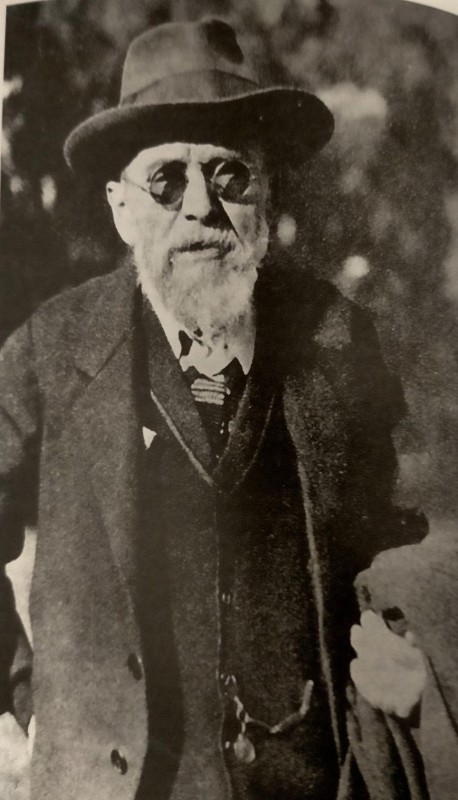

Il liceo scientifico lecchese si celebra e celebra lo scienziato al quale è intitolato: Giovanni Battista Grassi, medico, zoologo, botanico, entomologo, nato a Rovellasca in provincia di Como nel 1874 e morto a Roma giusto cent’anni fa, il 4 maggio 1925. E trent’anni dopo, più o meno negli stessi giorni e cioè il 2 maggio 1955, un lunedì, avvenne la cerimonia di intitolazione della scuola cittadina: «Armonie di varie bellezze hanno vibrato nella nostra terra lombarda e la loro eco è stata trasmessa a giovani cuori perché ne risentano il fascino», per usare le parole con cui iniziava l’articolo di un anonimo cronista dell’epoca dallo stile alato che oggi forse lo farebbe mettere alla porta da un qualsiasi redattore. Dunque un settantesimo e un centenario da onorare.

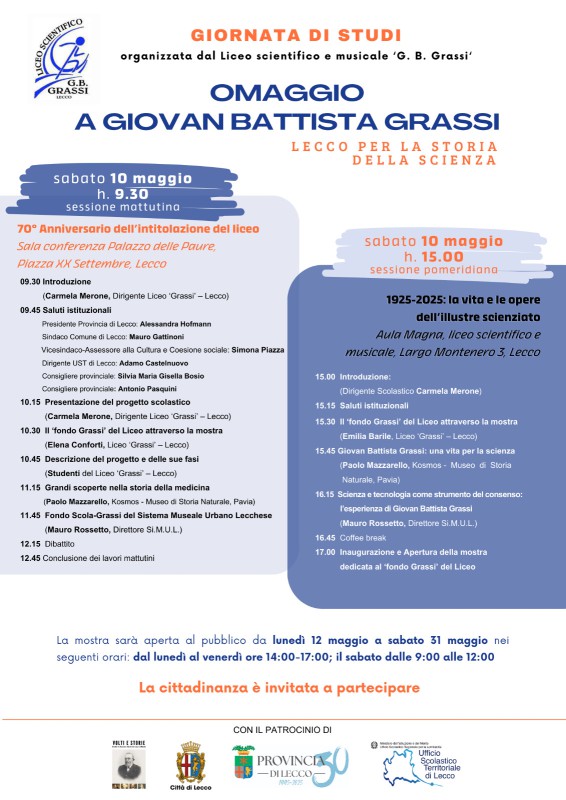

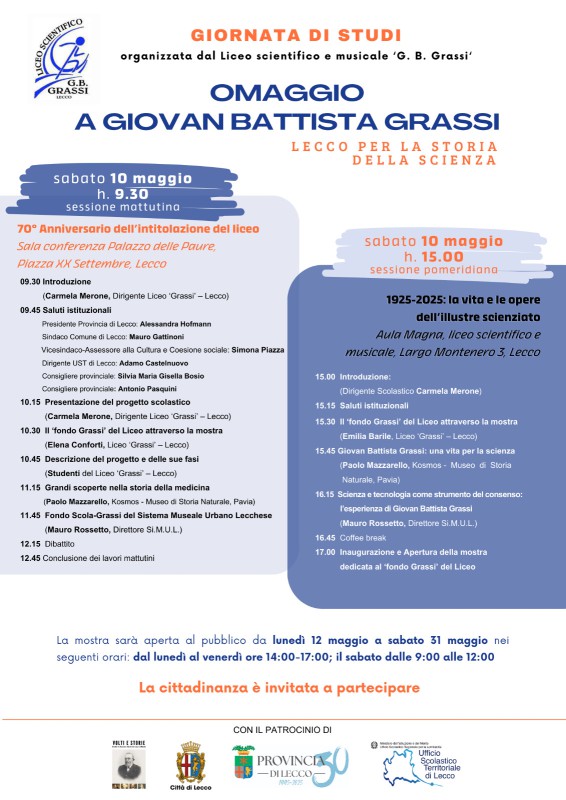

Proprio per questo – spiega la preside dell’istituto scolastico Carmela Merone - da due anni è stato avviato un progetto didattico coordinato dalla professoressa Elena Conforti e il cui primo sbocco sarà una giornata di studi programmata per il 10 maggio con una serie di interventi istituzionali e scientifici. Tra le altre cose, si parlerà di due fondi archivistici presenti in città, uno presso lo stesso liceo scientifico e l’altro ai musei civici: documenti, lettere, fotografie, libri, relativi all’attività accademica e alla vita personale dello scienziato. Ne parleranno, nell’ambito del convegno pomeridiano in aula magna, la professoressa Emilia Barile per il liceo “Grassi” e il conservatore dei musei civici Mauro Rossetto.

L’intitolazione a Giovanni Battista Grassi fu il compimento di un processo che nel giro di qualche anno aveva portato a Lecco il liceo scientifico.

La storia nazionale ci dice che il liceo scientifico venne previsto dalla cosiddetta riforma Gentile del 1923 che ne decretò l’istituzione in una quarantina di capoluoghi di provincia. La storia locale aggiunge che già nel 1926 il Consiglio comunale di Lecco, per quanto non capoluogo, volle avviare tale corso di studi anche nella nostra città dove il nuovo indirizzo sarebbe partito già quell’anno con dieci alunni. L’esperimento non ebbe comunque lunga vita, interrompendosi nel 1935.

Fu invece nel 1943 che si cominciò a fare sul serio. Nell’autunno di quell’anno – in circostanze storiche drammatiche – a Lecco venne aperta una sezione staccata del liceo scientifico “Paolo Giovio” di Como, con le aule ospitati dagli spazi messi a disposizione dall’oratorio maschile della parrocchia di San Nicolò. Viene spontaneo riflettere sulla capacità che si ebbe di guardare al futuro in mesi e giorni in cui sembrava che il Paese stesse per precipitare nel baratro.

Nel 1947, il liceo venne trasferito nel palazzo scolastico di via Ghislanzoni e successivamente nell’edificio razionalista di largo Montenero che era stato progettato nel 1932 per ospitare le nuove scuole elementari a servizio di una zona verso la quale andava espandendosi il borgo. Edificio che sarebbe stato interessato poi da ulteriori trasformazioni, l’ultima delle quali è la fantasiosa decorazione esterna realizzata lo scorso anno e sulla quale i pareri sono i più vari e discordi.

Nell’anno scolastico 1952-53, il liceo scientifico ottenne la piena autonomia da Como con l’insediamento di una propria preside effettiva che fu quell’Antonietta Nava entrata ormai nella “mitologia” lecchese: nata nel 1912 e morta nel 2005, fu docente di matematica e fisica, lavorò nella scuola per quasi cinquant’anni e per tre mandati amministrativi fu anche assessore comunale alla cultura. Resse lo Scientifico fino agli anni Ottanta quando passò il testimone alla professora Maria Carla Spinotti Pistone (deceduta pochi mesi fa) per andare a guidare il liceo classico “Manzoni” (che allora stava nello stesso palazzo di largo Montenero).

Fu proprio la preside Nava a presiedere la cerimonia con la quale nel 1955 si intitolò lo Scientifico a Giovanni Battista Grassi, ricordato soprattutto per i suoi studi sulla malaria con tanto di strascichi polemici tra accademici. Nello stesso periodo, infatti, di malaria si stava occupando anche un tal Ronald Ross, medico inglese nato in India. Il quale, per le sue ricerche, nel 1907 venne insignito del Premio Nobel. A quanto pare, Grassi non la prese molto bene.

Una biografia esauriente dello scienziato comasco sarebbe comunque eccessivamente lunga, mentre una sintesi di poche righe sacrificherebbe un’attività intensa che ebbe notevoli riconoscimenti in Italia e all’estero.

Qui ci soffermiamo sul legame con Lecco per il quale appunto si decise di intitolargli il liceo scientifico. E il legame è la Villa Manzoni al Caleotto venduta nel 1818 dallo stesso don Lisander a Giuseppe Scola. I discendenti di questi l’avrebbero poi venduta nel 1962 al Comune di Lecco per farne un museo.

L’ultima residente della villa manzoniana fu Maria Grassi, una nipote di Giovanni Battista: aveva sposato Rodolfo Scola e abitavano al Caleotto, dove lo zio Giovanni Battista veniva sovente in visita, soffermandosi a lungo nel parco della villa allora molto esteso (prima di essere scarificato per la realizzazione dell’istituto per ragionieri “Parini”).

Proprio Maria Grassi fece da madrina alla cerimonia di intitolazione del liceo, il 2 maggio 1955, con la benedizione dell’allora prevosto Giovanni Borsieri, l’orazione ufficiale del dottor Aldo Rossi e naturalmente il discorso della preside Nava rivolto – come riportava l’alato cronista - «agli alunni ed ex alunni, presenti numerosi, perché abbiano a lottare con costanza e coraggio per raggiungere la loro meta, come ne è loro incomparabile esempio lo scienziato G. B. Grassi».

E’ attraverso la nipote che sono arrivati in città i documenti che costituiscono i due fondi archivistici. Nei quali sono compresi anche due quaderni manoscritti della figlia dello scienziato, Isabella Grassi, che Rossetto colloca tra le pioniere del femminismo.

Maria Grassi visse fino alla fine dei suoi giorni nella villa lecchese, godendone l’usufrutto anche quando questa divenne proprietà del Comune di Lecco. Vi abitava ancora nel 1974, quando – in una lettera pubblicata da Franco Ghilardi sulla rivista storica “Archivi di Lecco” – scriveva: «Giovanissima, io mi sono incamminata per i sentieri della musica, non ho coltivato le scienze, e qui nella casa del Manzoni al Caleotto ritempro il mio spirito, l’artrite impedendomi ormai di affrontare la tastiera del pianoforte, rileggendo i Promessi Sposi. Così il mio culto è diviso fra le memorie del Manzoni, offese da una recente costruzione venuta su nel giardino del Caleotto a dispetto di molte proteste, e quelle di G. B. Grassi, ospite spesso fin che visse di questa casa, mio amatissimo e veneratissimo congiunto».

Altra curiosa coincidenza lecchese, è quella che Arnaldo Ruggiero registra in una noterella del suo “Piccolo mondo antico lecchese” a proposito di Mario Cermenati. Quando, nel 1902, venne assegnata al geologo lecchese la cattedra di Storia delle scienze naturali all’Università di Roma, la commissione esaminatrice – scrive Ruggiero – era composta da tre luminari: uno di loro era proprio Giovanni Battista Grassi.

Giovanni Battista Grassi

Proprio per questo – spiega la preside dell’istituto scolastico Carmela Merone - da due anni è stato avviato un progetto didattico coordinato dalla professoressa Elena Conforti e il cui primo sbocco sarà una giornata di studi programmata per il 10 maggio con una serie di interventi istituzionali e scientifici. Tra le altre cose, si parlerà di due fondi archivistici presenti in città, uno presso lo stesso liceo scientifico e l’altro ai musei civici: documenti, lettere, fotografie, libri, relativi all’attività accademica e alla vita personale dello scienziato. Ne parleranno, nell’ambito del convegno pomeridiano in aula magna, la professoressa Emilia Barile per il liceo “Grassi” e il conservatore dei musei civici Mauro Rossetto.

Il programma delle iniziative celebrative

L’intitolazione a Giovanni Battista Grassi fu il compimento di un processo che nel giro di qualche anno aveva portato a Lecco il liceo scientifico.

La storia nazionale ci dice che il liceo scientifico venne previsto dalla cosiddetta riforma Gentile del 1923 che ne decretò l’istituzione in una quarantina di capoluoghi di provincia. La storia locale aggiunge che già nel 1926 il Consiglio comunale di Lecco, per quanto non capoluogo, volle avviare tale corso di studi anche nella nostra città dove il nuovo indirizzo sarebbe partito già quell’anno con dieci alunni. L’esperimento non ebbe comunque lunga vita, interrompendosi nel 1935.

L'attuale sede del Liceo Grassi

Fu invece nel 1943 che si cominciò a fare sul serio. Nell’autunno di quell’anno – in circostanze storiche drammatiche – a Lecco venne aperta una sezione staccata del liceo scientifico “Paolo Giovio” di Como, con le aule ospitati dagli spazi messi a disposizione dall’oratorio maschile della parrocchia di San Nicolò. Viene spontaneo riflettere sulla capacità che si ebbe di guardare al futuro in mesi e giorni in cui sembrava che il Paese stesse per precipitare nel baratro.

Nel 1947, il liceo venne trasferito nel palazzo scolastico di via Ghislanzoni e successivamente nell’edificio razionalista di largo Montenero che era stato progettato nel 1932 per ospitare le nuove scuole elementari a servizio di una zona verso la quale andava espandendosi il borgo. Edificio che sarebbe stato interessato poi da ulteriori trasformazioni, l’ultima delle quali è la fantasiosa decorazione esterna realizzata lo scorso anno e sulla quale i pareri sono i più vari e discordi.

Nell’anno scolastico 1952-53, il liceo scientifico ottenne la piena autonomia da Como con l’insediamento di una propria preside effettiva che fu quell’Antonietta Nava entrata ormai nella “mitologia” lecchese: nata nel 1912 e morta nel 2005, fu docente di matematica e fisica, lavorò nella scuola per quasi cinquant’anni e per tre mandati amministrativi fu anche assessore comunale alla cultura. Resse lo Scientifico fino agli anni Ottanta quando passò il testimone alla professora Maria Carla Spinotti Pistone (deceduta pochi mesi fa) per andare a guidare il liceo classico “Manzoni” (che allora stava nello stesso palazzo di largo Montenero).

Fu proprio la preside Nava a presiedere la cerimonia con la quale nel 1955 si intitolò lo Scientifico a Giovanni Battista Grassi, ricordato soprattutto per i suoi studi sulla malaria con tanto di strascichi polemici tra accademici. Nello stesso periodo, infatti, di malaria si stava occupando anche un tal Ronald Ross, medico inglese nato in India. Il quale, per le sue ricerche, nel 1907 venne insignito del Premio Nobel. A quanto pare, Grassi non la prese molto bene.

Una biografia esauriente dello scienziato comasco sarebbe comunque eccessivamente lunga, mentre una sintesi di poche righe sacrificherebbe un’attività intensa che ebbe notevoli riconoscimenti in Italia e all’estero.

Qui ci soffermiamo sul legame con Lecco per il quale appunto si decise di intitolargli il liceo scientifico. E il legame è la Villa Manzoni al Caleotto venduta nel 1818 dallo stesso don Lisander a Giuseppe Scola. I discendenti di questi l’avrebbero poi venduta nel 1962 al Comune di Lecco per farne un museo.

Villa Manzoni

L’ultima residente della villa manzoniana fu Maria Grassi, una nipote di Giovanni Battista: aveva sposato Rodolfo Scola e abitavano al Caleotto, dove lo zio Giovanni Battista veniva sovente in visita, soffermandosi a lungo nel parco della villa allora molto esteso (prima di essere scarificato per la realizzazione dell’istituto per ragionieri “Parini”).

Proprio Maria Grassi fece da madrina alla cerimonia di intitolazione del liceo, il 2 maggio 1955, con la benedizione dell’allora prevosto Giovanni Borsieri, l’orazione ufficiale del dottor Aldo Rossi e naturalmente il discorso della preside Nava rivolto – come riportava l’alato cronista - «agli alunni ed ex alunni, presenti numerosi, perché abbiano a lottare con costanza e coraggio per raggiungere la loro meta, come ne è loro incomparabile esempio lo scienziato G. B. Grassi».

E’ attraverso la nipote che sono arrivati in città i documenti che costituiscono i due fondi archivistici. Nei quali sono compresi anche due quaderni manoscritti della figlia dello scienziato, Isabella Grassi, che Rossetto colloca tra le pioniere del femminismo.

Maria Grassi visse fino alla fine dei suoi giorni nella villa lecchese, godendone l’usufrutto anche quando questa divenne proprietà del Comune di Lecco. Vi abitava ancora nel 1974, quando – in una lettera pubblicata da Franco Ghilardi sulla rivista storica “Archivi di Lecco” – scriveva: «Giovanissima, io mi sono incamminata per i sentieri della musica, non ho coltivato le scienze, e qui nella casa del Manzoni al Caleotto ritempro il mio spirito, l’artrite impedendomi ormai di affrontare la tastiera del pianoforte, rileggendo i Promessi Sposi. Così il mio culto è diviso fra le memorie del Manzoni, offese da una recente costruzione venuta su nel giardino del Caleotto a dispetto di molte proteste, e quelle di G. B. Grassi, ospite spesso fin che visse di questa casa, mio amatissimo e veneratissimo congiunto».

Altra curiosa coincidenza lecchese, è quella che Arnaldo Ruggiero registra in una noterella del suo “Piccolo mondo antico lecchese” a proposito di Mario Cermenati. Quando, nel 1902, venne assegnata al geologo lecchese la cattedra di Storia delle scienze naturali all’Università di Roma, la commissione esaminatrice – scrive Ruggiero – era composta da tre luminari: uno di loro era proprio Giovanni Battista Grassi.

D.C.

Date evento

sabato, 10 maggio 2025