SCAFFALE LECCHESE/252: 'Il nemico in giardino' a Villa Subaglio di Merate

Villa Subaglio a Merate oggi è teatro di matrimoni e altri eventi mondani. Ma chissà se i suoi frequentatori sanno che quelle stanze e quel parco sono stati raccontati in un romanzo, da leggere in realtà come una sorta di diario dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale, Quando la villa, di proprietà della famiglia milanese Prinetti Castelletti, fu attraversata dalla Storia, punto di riferimento per la Resistenza e sotto lo stretto controllo da parte dei nazisti.

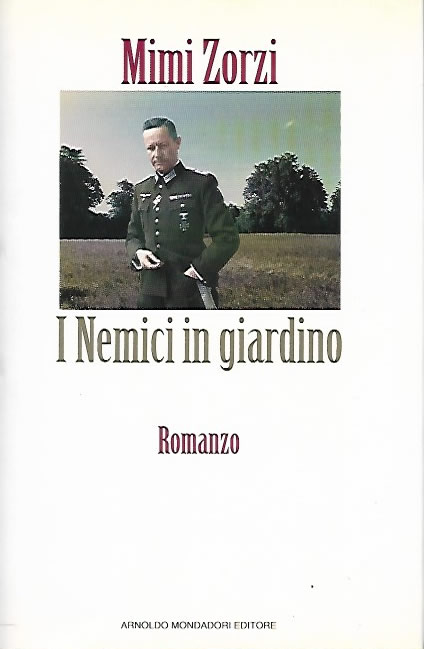

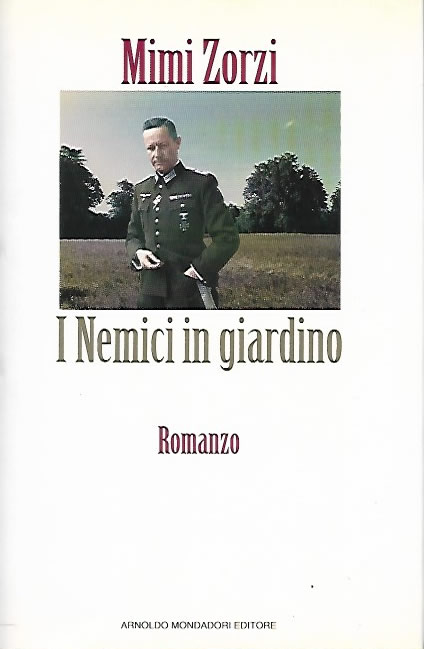

“I nemici in giardino” è il titolo del libro. Venne pubblicato da Mondadori, una prima volta nel 1965 e poi in edizioni successive. L’autrice è Mimi Zorzì, nata a Milano nel 1928 e morta a Roma nel 2019: da nubile era Prinetti Castelletti e dunque apparteneva alla blasonata famiglia proprietaria della villa meratese. Preferì, per questo e altri romanzi, firmarsi Zorzi, che era il cognome del marito Alvise, scrittore e giornalista di origini veneziane e conosciuto proprio per i suoi molti libri su Venezia.

Nei mesi a cavallo tra il 1944 e il 1945, Mimì era ancora un’adolescente. Avrebbe compiuto i 17 anni il 2 marzo 1945. Ed è appunto attraverso gli occhi e le sensazioni di quell’adolescente che vengono raccontati gli eventi degli ultimi mesi di guerra quando tra l’altro si compie anche il tragico destino di Gino, uno dei fratelli di Mimì, ufficiale dell’Esercito italiano passato nella Resistenza e ucciso in battaglia il 9 agosto 1944, medaglia d’oro alla memoria: «Mi avevano sempre detto – il pensiero della scrittrice - che le anime dei morti sono vicine ai loro cari e che, ascoltando attentamente dentro di sé, si avverte la loro presenza. Io non sentivo nulla. Nel giardino le cicale frinivano, nella casetta del fattore batteva sordo il vecchio cuore d’un orologio a pendolo. I minuti passavano, i minuti avrebbero formato le ore, le ore i giorni, poi via via i mesi, gli anni con i Natali di carta luccicante, le Pasque grasse di uova e di dolciumi, le stagioni una via l’altra… Sentivo il tempo che passava, il tempo che precipitava via, eternamente inseguito da sè stesso, troppo frettoloso per badare a noi e alle nostre faccende che avrebbe divorato nella sua corsa eterna».

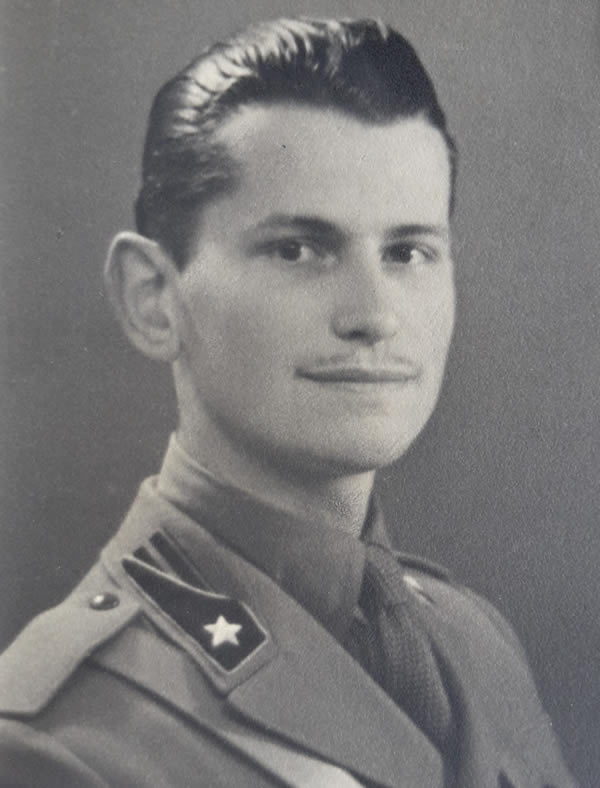

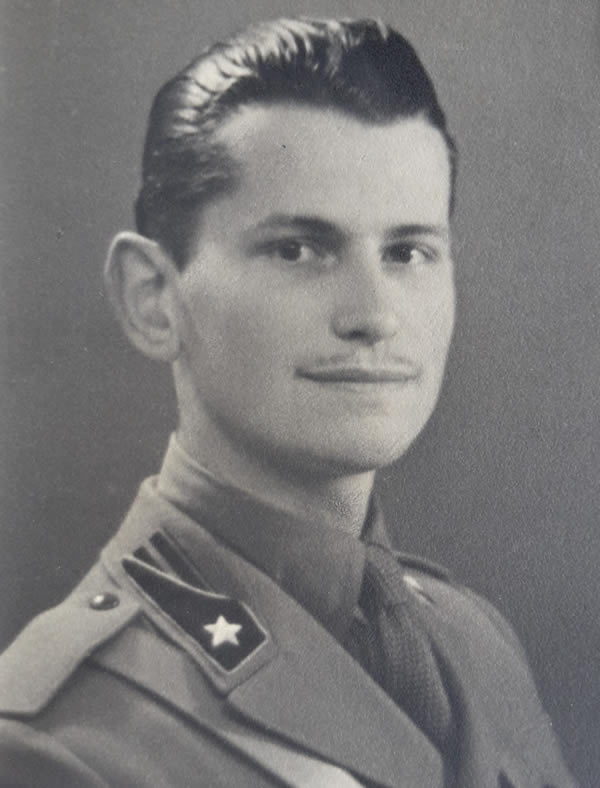

Nei mesi a cavallo tra il 1944 e il 1945, Mimì era ancora un’adolescente. Avrebbe compiuto i 17 anni il 2 marzo 1945. Ed è appunto attraverso gli occhi e le sensazioni di quell’adolescente che vengono raccontati gli eventi degli ultimi mesi di guerra quando tra l’altro si compie anche il tragico destino di Gino, uno dei fratelli di Mimì, ufficiale dell’Esercito italiano passato nella Resistenza e ucciso in battaglia il 9 agosto 1944, medaglia d’oro alla memoria: «Mi avevano sempre detto – il pensiero della scrittrice - che le anime dei morti sono vicine ai loro cari e che, ascoltando attentamente dentro di sé, si avverte la loro presenza. Io non sentivo nulla. Nel giardino le cicale frinivano, nella casetta del fattore batteva sordo il vecchio cuore d’un orologio a pendolo. I minuti passavano, i minuti avrebbero formato le ore, le ore i giorni, poi via via i mesi, gli anni con i Natali di carta luccicante, le Pasque grasse di uova e di dolciumi, le stagioni una via l’altra… Sentivo il tempo che passava, il tempo che precipitava via, eternamente inseguito da sè stesso, troppo frettoloso per badare a noi e alle nostre faccende che avrebbe divorato nella sua corsa eterna».  Pietro Arienti (“La Resistenza in Brianza: 1943-1945”, pubblicato nell’anno 2000 su iniziative di Anpi, Comune e Museo di Merate e altre associazioni) ci offre questa biografia di Gino Prinetti Castelletti: «Divenne sottotenente frequentando l’Accademia di artiglieria e genio nel marzo del 1942. (…) Il 28 agosto dello stesso anno parte per la Grecia. Rientra in Italia nel maggio 1943: dopo l’annuncio dell’armistizio riesce a rifugiarsi in Svizzera dove viene internato con altri ufficiali. (…) Prinetti decide di rientrare in Italia per partecipare alla lotta di Liberazione. E’ Edgardo Sogno, in Svizzera per contattare il servizio segreto inglese, che lo riporta insieme ad altri oltre la frontiera. Il passaggio del confine fu un’odissea, con la pioggia che in prossimità del passo a cui le guide li avevano condotti si trasformò in tormenta di neve, malgrado si fosse all’inizio dell’estate. La marcia fu estenuante e la fatica divenne dolore. Discesi nella zona della Val Sesia, dove agivano le forti formazioni garibaldine di Cino Moscatelli, Prinetti decise di rimanere con loro (…) divenendo prima comandante di distaccamento e poi vice-comandante di brigata. Cadeva, esattamente il 9 agosto 1944 in Val Sesia mentre accorreva con i rinforzi in un posto avanzato attaccato».

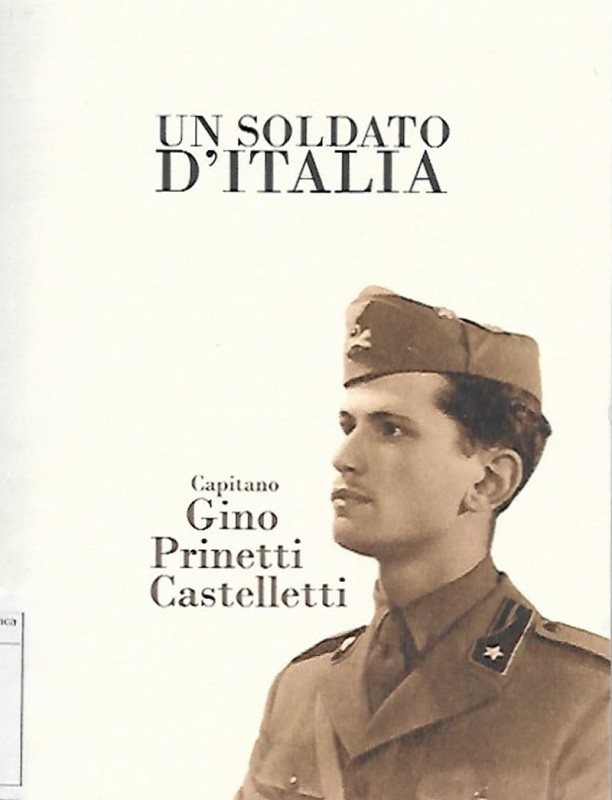

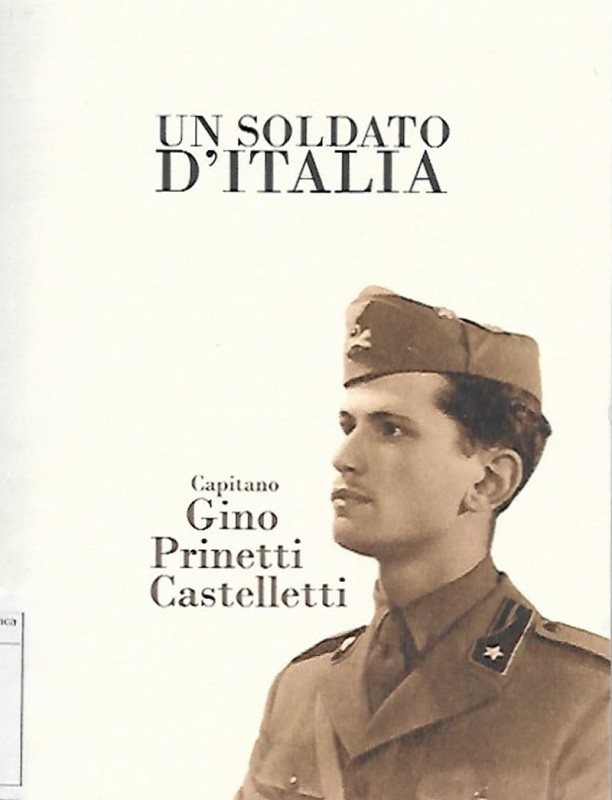

Pietro Arienti (“La Resistenza in Brianza: 1943-1945”, pubblicato nell’anno 2000 su iniziative di Anpi, Comune e Museo di Merate e altre associazioni) ci offre questa biografia di Gino Prinetti Castelletti: «Divenne sottotenente frequentando l’Accademia di artiglieria e genio nel marzo del 1942. (…) Il 28 agosto dello stesso anno parte per la Grecia. Rientra in Italia nel maggio 1943: dopo l’annuncio dell’armistizio riesce a rifugiarsi in Svizzera dove viene internato con altri ufficiali. (…) Prinetti decide di rientrare in Italia per partecipare alla lotta di Liberazione. E’ Edgardo Sogno, in Svizzera per contattare il servizio segreto inglese, che lo riporta insieme ad altri oltre la frontiera. Il passaggio del confine fu un’odissea, con la pioggia che in prossimità del passo a cui le guide li avevano condotti si trasformò in tormenta di neve, malgrado si fosse all’inizio dell’estate. La marcia fu estenuante e la fatica divenne dolore. Discesi nella zona della Val Sesia, dove agivano le forti formazioni garibaldine di Cino Moscatelli, Prinetti decise di rimanere con loro (…) divenendo prima comandante di distaccamento e poi vice-comandante di brigata. Cadeva, esattamente il 9 agosto 1944 in Val Sesia mentre accorreva con i rinforzi in un posto avanzato attaccato». In suo ricordo, nel 1948 la famiglia pubblicò un volumetto (“Un soldato d’Italia: capitano Gino Prinetti Castelletti”, ristampato poi nel 2015 su iniziativa dell’Anpi e dell’associazione culturale “Banlieu”) in cui si raccoglievano alcuni ricordi. fotografie e lettere scritte dallo stesso Prinetti. E’ in questo libretto che Emilio Sioli Legnani dettaglia, forse un po’ troppo enfaticamente ma tali erano i tempi, i momenti della tragica fine: «Ai primi di agosto 1944 si profila una imponente azione di rastrellamento. Valduggia minaccia di diventare una tomba per i partigiani. Occorre chi sia disposto ad esporsi, e a sacrificarsi per lasciare il tempo ai compagni di “sganciarsi”. Gino si offre volontario. Si cerca di dissuaderlo, ma è inutile. Egli vuole andare, deve andare credendo “suo dovere quello che era oltre il suo dovere”. Alla testa di pochi uomini impegna le forze tedesche superiori di mezzi e di numero e cadono tutti il 9 agosto 1944, sulle balze della Bertagnina: e la Brigata e il Comando sono salvi».

In suo ricordo, nel 1948 la famiglia pubblicò un volumetto (“Un soldato d’Italia: capitano Gino Prinetti Castelletti”, ristampato poi nel 2015 su iniziativa dell’Anpi e dell’associazione culturale “Banlieu”) in cui si raccoglievano alcuni ricordi. fotografie e lettere scritte dallo stesso Prinetti. E’ in questo libretto che Emilio Sioli Legnani dettaglia, forse un po’ troppo enfaticamente ma tali erano i tempi, i momenti della tragica fine: «Ai primi di agosto 1944 si profila una imponente azione di rastrellamento. Valduggia minaccia di diventare una tomba per i partigiani. Occorre chi sia disposto ad esporsi, e a sacrificarsi per lasciare il tempo ai compagni di “sganciarsi”. Gino si offre volontario. Si cerca di dissuaderlo, ma è inutile. Egli vuole andare, deve andare credendo “suo dovere quello che era oltre il suo dovere”. Alla testa di pochi uomini impegna le forze tedesche superiori di mezzi e di numero e cadono tutti il 9 agosto 1944, sulle balze della Bertagnina: e la Brigata e il Comando sono salvi».

Appena tornato dalla Grecia, Gino Prinetti era stato sorpreso dall’8 settembre mentre si trovava al Subaglio in visita alla famiglia. Ed è sostanzialmente in quei giorni, tra l’agosto e il settembre 1943, che comincia il racconto di Mimì Zorzi. L’autrice cambia i nomi di personaggi e luoghi. Per concedersi qualche libertà narrativa, certo, ma evidentemente perché il romanzo non fosse letto come un documento storico su quei giorni così che l’attenzione di un lettore si potesse invece concentrare sulle emozioni e le inquietudini di una giovanissima ragazza di buona e ricca famiglia di fronte alla Storia. Che tale era l’intento. Per lo più, nomi di fantasia, dunque, lo stesso fratello Gino diventa Pino. Ma come non riconoscere Aldo Carpi nel pittore incarcerato con il papà di Mimì e poi deportato? Tanto più che, in questo caso, Zorzi, una traccia decide di lasciarla: il nome del figlio Paolo, deportato a morto a Flossenburg, rimane Paolo anche nel romanzo. Gli stessi luoghi che fanno da cornice alla storia sono imprecisati, hanno nomi inventati: unica deroga per il santuario della Madonna del Bosco di Imbersago che tale resta e dove trovano riparo due anziane sarte milanesi alle quali erano soliti rivolgersi i Prinetti.

L’autrice cambia i nomi di personaggi e luoghi. Per concedersi qualche libertà narrativa, certo, ma evidentemente perché il romanzo non fosse letto come un documento storico su quei giorni così che l’attenzione di un lettore si potesse invece concentrare sulle emozioni e le inquietudini di una giovanissima ragazza di buona e ricca famiglia di fronte alla Storia. Che tale era l’intento. Per lo più, nomi di fantasia, dunque, lo stesso fratello Gino diventa Pino. Ma come non riconoscere Aldo Carpi nel pittore incarcerato con il papà di Mimì e poi deportato? Tanto più che, in questo caso, Zorzi, una traccia decide di lasciarla: il nome del figlio Paolo, deportato a morto a Flossenburg, rimane Paolo anche nel romanzo. Gli stessi luoghi che fanno da cornice alla storia sono imprecisati, hanno nomi inventati: unica deroga per il santuario della Madonna del Bosco di Imbersago che tale resta e dove trovano riparo due anziane sarte milanesi alle quali erano soliti rivolgersi i Prinetti.

Ci sono poi gli innominati: il principe sabaudo ospitato al Subaglio dopo i bombardamenti su Milano. Ma soprattutto, nelle pagine finali, il grosso gerarca tenuto prigioniero per una notte prima di essere portato a Vimercate e fucilato. Altri non è che Roberto Farinacci, «il più fanatico ideologo del fascismo» come lo definisce Arienti, catturato dai partigiani a Beverate. Ancora Arienti ricostruisce le ultime ore del ras di Cremona, intercettato in fuga su un’auto in Brianza e catturato dopo un inseguimento da parte dei partigiani: «Farinacci era stato catturato il 27 aprile nel corso di un’azione movimentata. (…) Il fuoco degli inseguitori è diretto sul mezzo, le gomme vengono forate e l’auto va a sbattere davanti allo stabilimento Rivetti della frazione Beverate di Brivio. I partigiani si avvicinano cauti al veicolo fumante, dentro trovano alla guida un graduato morto, una donna gravemente ferita e, illeso, con loro grande sorpresa, Roberto Farinacci. Il gerarca viene caricato su un’auto con i due capi garibaldini. (…) Viene portato a Villa Prinetti a Merate dove trascorrerà la notte. (…) Il mattino seguente, con un ingente scorta, il ras viene trasferito a Vimercate. (…) La sentenza è la condanna a morte. (…) Alle 9,20 viene fucilato in piazza del Municipio, il cadavere viene lasciato esposto fino al primo pomeriggio, qualche coraggioso dell’ultima ora inveisce sul cadavere ma non ci fu per fortuna scempio».

Del processo sommario e della fucilazione c’è anche un altro cronista d’eccezione, per noi lecchesi. Si tratta di un sacerdote, don Enrico Assi che dal 1962 al 1976 sarebbe stato prevosto di Lecco, prima di diventare vescovo di Cremona. Originario proprio di Vimercate, all’epoca era insegnante al seminario di Seveso. Ebbe un ruolo nella lotta di liberazione e venne anche arrestato (ce ne parla don Giovanni Barbareschi nelle sue “Memorie di sacerdoti ribelli per amore”).

In un libro pubblicato nel 1985 (“Cattolici e Resistenza. Testimonianze su un episodio della Brianza”, edito da Piemme) Assi scriveva: «In quelle stesse ore, inforcata la bicicletta e partito dal seminario di San Pietro Martire di Seveso, dovetti superare numerosi posti di blocco istituiti dalle diverse formazioni partigiane. Giunsi a Vimercate troppo tardi. Seppi del processo e della condanna a morte, della fucilazione. Rimasi profondamente scosso. La Resistenza doveva spezzare la spirale della violenza. Doveva procedere a ricostruire una società nuova senza rabbia e senza odio. I colpevoli dovevano essere puniti. Ma dopo regolari processi».

Da parte sua, Zorzi racconta della notte trascorsa con il gerarca fascista in casa: la più che titubanza della madre («Qui non c’è posto per i gerarchi»), i giovani partigiani un po’ su di giri, un bimbo tedesco (Stoich) rimasto senza i genitori e che non sapendo dove scappare si era nascosto proprio a Villa Subaglio, gli avanzi di una torta di spinaci per Farinacci e lo zabaglione per addolcire i partigiani che magari a Farinacci avrebbero anche sparato lì su due piedi. E questa è cronaca reale. E invece romanzo è probabilmente l’arrivo nella notte di un amico che era stato sulla tomba di Gino (Pino) in Valsesia e ne riportava ricordi e scarpe. E «il vento si era chetato del tutto. Nel grande silenzio la casa era immobile con tutta la sua fila di persiane serrate. Pino rideva a squarciagola e apriva la bocca mostrando i denti larghi. Per un breve attimo tornava da me così com’era stato veramente e non come il ricordo lo avrebbe trasformato. Nella camera gialla il Gerarca dormiva aspettando di morire, anche i ragazzi armati dormivano, e il bambino Stoich, tutti uguali nel sonno. All’orizzonte l’alba, una riga chiara, stava nascendo dietro i castagni. Nel bosco le ombre della notte erano in fuga, la luna navigava lontana come un pallone sfuggito di mano a un bimbo. Con l’alba nasceva anche il rumore sordo e continuo dei carri armati. Un rombo monotono e persistente che si avvicinava col nuovo giorno».

Tra cronaca e romanzo si snoda l’intera narrazione di quei mesi all’indomani dell’8 settembre 1943, con una vita appesa a un filo sottile: papà Prinetti coinvolto nella Resistenza e costretto più volte a fuggire e nascondersi, i tedeschi che adocchiano la villa e vorrebbero trasformarla in quartiere generale per rinunciare quando vi verrà ospitato un gruppo di monache sfollate da Milano.

E comunque nel parco, «i Nemici sistemarono la radio trasmittente vicino ai pini sul prato antistante il tennis. I soldati scaricarono le assi e altro materiale prefabbricato. In breve costruirono una specie di capanna nella quale avrebbero alloggiato i radiotelegrafisti. (…) Nel buio sopraggiungente la finestrella della baracca era fiocamente illuminata dalla luce incerta di una candela. Attraverso i vetri si scorgeva l’ombra fantomatica dei soldati che, i gomiti appoggiati al tavolino, giocavano a carte. La mattina seguente vennero a chiederci dell’acqua. Erano entrambi giovanissimi, quasi bambini. Uno era biondo, di un biondo lucente come certi bimbi che sembrano fatti di porcellana, l’altro era un ragazzino castano, preso di peso da qualche calda stalla di vacche e portato a fare la guerra di cui non conosceva nemmeno il significato». Finché «la primavera arrivò sul serio» e «una mattina che l’erba era già alta nei prati, vedemmo i soldati smontare la radio trasmittente. “Stanno smontando la radio” disse la zia Ginetta. Arrampicato sopra un palo come un grosso uccello grigio, un soldato staccava i fili. Il compagno si dava da fare con martello. Uno dopo l’altro staccava i pannelli prefabbricati della casetta. “I lupi stanno per ritornare nelle loro tane” disse la zia “fanno i bagagli”.»

Mimì racconta il trascorrere dei giorni, la quotidianità, le paure, il terrore, lo sconforto. La requisizione degli arredi, i quadri più importanti nascosti in un’intercapedine, certe carte da distruggere. Le fughe. E il pensiero di “Pino”: «Giacomo serviva il tè. Il tè che “tien su”, pensavo con cattiveria, da bravi, ci vuole una tazza di tè. Dopo il tè, la cena. Poi ci si sveste, si va a letto. Si cura il proprio corpo, lo si nutre, lo si fa riposare. E Pino là, chissà dove, “dentro una cassa” come ci aveva assicurato per consolarci Paolo Rissoni. Come una pelliccia che non si deve tarmare. (…) Ogni mattina il fattore cambiava i fiori. Un giorno erano tutti rossi, un giorno gialli, un altro ancora bianchi e azzurri. Il cuoco in cucina sbatteva le pentole e Giuseppina stirava le camicie in una nuvola di vapore. Mia madre stava tutto il giorno in camera sua e ne usciva solo quando tutti erano a letto. La vedevo di sfuggita e lei mi badava appena. La mamma era un involucro vuoto, un meccanismo rotto, un orologio fermo nel tempo».

E, ancora i pochi ori racimolati da Mimì e venduti per raccogliere soldi per i partigiani, una storia d’amore che potrebbe sbocciare e che invece non avrà seguito. Poi, l’arrivo dei “mongoli” come vengono chiamati dalla gente comune i soldati caucasici al seguito della Wermacht. Furono a loro modo un ulteriore trauma e diventarono leggendari: «Arrivarono sabato, di notte. (…) Le loro facce gialle spuntavano in tutte le strade. (…) Da lontano, i mongoli non sembravano molto diversi dagli altri Nemici. Ma da vicino facevano pensare a un incubo. La faccia pareva verniciata di giallo, la pelle sembrava tarmata. (…) Nessuno osava avvicinare i mongoli. Strani episodi venivano narrati in paese, episodi di ferocia inaudita. Si raccontava che fossero sanguinari, che amassero tagliare i seni alle donne per arrostirli sul fuoco e mangiarli, belli croccanti. (…) La realtà erra ben diversa. I mongoli non legavano con nessuno, sia per la difficoltà di lingua, sia per ritrosia naturale e per la cupa tristezza che li teneva isolati. Passavano la maggior parte del tempo a fissare i fuochi e a cantare tutti assieme (…) Passeggiavo per i viali (…), vidi un mongolo che con i gomiti appoggiati alle ginocchia teneva un libro tra le mani. Stavo per andarmene prudentemente quando il mongolo alzò la testa e mi vide. Con un gesto di preghiera, strinse affannosamente le mani sul libro, lo tese verso di me. “Dante” gridò con voce da pappagallo ammaestrato “Dante leggo”. E sventolava il libro perché potessi leggere il titolo. Così non ebbi paura. Il mongolo era solo un uomo che leggeva la “Divina Commedia”». Il romanzo si chiude nell’agosto 1945, sui luoghi dove “Pino” ha combattuto ed è morto: «Il caldo annebbia il cielo, ammolla le foglie sui rami degli alberi. Saliamo la collina. La mamma è in testa, papà la segue, le dice di far piano che si stancherà. (…) All’orizzonte si vedono le montagne bianche e lucenti, una accanto all’altra in largo semicerchio. (…) Sembra un luogo incantato, il paradiso. Non è il paradiso, ma soltanto un duro valico: di là la Svizzera, di qua la martoriata Italia. Attraverso quel valico, aspra strada fatta di gelo, di tormenta, di infidi crepacci, Pino è tornato per tener fede al suo giuramento. (…) Gli abitanti dei villaggi sono saliti fino a lassù. Ma questa volta non è per onorare il Signore che vestono gli abiti migliori. Questa volta è per onorare i loro morti. (…) In mezzo a questa piccola folla vestita di nero spiccano i partigiani, i compagni dei figli, i fratelli dei fratelli. Li guardiamo con amore avido cercando di trovare il riflesso dei volti dei nostri cari. Scende la sera. (…) E’ ora di tornare a casa. Ma ancora non posso, non voglio. Non prima di aver fatto questo proponimento: tornerò qui ogni anno, per venti, trenta, cinquant’anni… (…) Verrò quassù con i i miei figli, grandi, forti, ignari del passato. E, nel tempo, Pino sarà più giovane di loro. Io sarò vecchia, vecchia, vecchia, e ai mei nipoti racconterò la favola della guerra, del ragazzo coraggioso che correva nei boschi e non aveva paura. Più tardi cercherò di spiegare loro cos’è la libertà, ma se non ne sarò capace dirò soltanto che è il senso della vita.»

Il romanzo si chiude nell’agosto 1945, sui luoghi dove “Pino” ha combattuto ed è morto: «Il caldo annebbia il cielo, ammolla le foglie sui rami degli alberi. Saliamo la collina. La mamma è in testa, papà la segue, le dice di far piano che si stancherà. (…) All’orizzonte si vedono le montagne bianche e lucenti, una accanto all’altra in largo semicerchio. (…) Sembra un luogo incantato, il paradiso. Non è il paradiso, ma soltanto un duro valico: di là la Svizzera, di qua la martoriata Italia. Attraverso quel valico, aspra strada fatta di gelo, di tormenta, di infidi crepacci, Pino è tornato per tener fede al suo giuramento. (…) Gli abitanti dei villaggi sono saliti fino a lassù. Ma questa volta non è per onorare il Signore che vestono gli abiti migliori. Questa volta è per onorare i loro morti. (…) In mezzo a questa piccola folla vestita di nero spiccano i partigiani, i compagni dei figli, i fratelli dei fratelli. Li guardiamo con amore avido cercando di trovare il riflesso dei volti dei nostri cari. Scende la sera. (…) E’ ora di tornare a casa. Ma ancora non posso, non voglio. Non prima di aver fatto questo proponimento: tornerò qui ogni anno, per venti, trenta, cinquant’anni… (…) Verrò quassù con i i miei figli, grandi, forti, ignari del passato. E, nel tempo, Pino sarà più giovane di loro. Io sarò vecchia, vecchia, vecchia, e ai mei nipoti racconterò la favola della guerra, del ragazzo coraggioso che correva nei boschi e non aveva paura. Più tardi cercherò di spiegare loro cos’è la libertà, ma se non ne sarò capace dirò soltanto che è il senso della vita.»

Villa Subaglio

“I nemici in giardino” è il titolo del libro. Venne pubblicato da Mondadori, una prima volta nel 1965 e poi in edizioni successive. L’autrice è Mimi Zorzì, nata a Milano nel 1928 e morta a Roma nel 2019: da nubile era Prinetti Castelletti e dunque apparteneva alla blasonata famiglia proprietaria della villa meratese. Preferì, per questo e altri romanzi, firmarsi Zorzi, che era il cognome del marito Alvise, scrittore e giornalista di origini veneziane e conosciuto proprio per i suoi molti libri su Venezia.

Mimì Zorzi

Appena tornato dalla Grecia, Gino Prinetti era stato sorpreso dall’8 settembre mentre si trovava al Subaglio in visita alla famiglia. Ed è sostanzialmente in quei giorni, tra l’agosto e il settembre 1943, che comincia il racconto di Mimì Zorzi.

Gino Prinetti

Ci sono poi gli innominati: il principe sabaudo ospitato al Subaglio dopo i bombardamenti su Milano. Ma soprattutto, nelle pagine finali, il grosso gerarca tenuto prigioniero per una notte prima di essere portato a Vimercate e fucilato. Altri non è che Roberto Farinacci, «il più fanatico ideologo del fascismo» come lo definisce Arienti, catturato dai partigiani a Beverate. Ancora Arienti ricostruisce le ultime ore del ras di Cremona, intercettato in fuga su un’auto in Brianza e catturato dopo un inseguimento da parte dei partigiani: «Farinacci era stato catturato il 27 aprile nel corso di un’azione movimentata. (…) Il fuoco degli inseguitori è diretto sul mezzo, le gomme vengono forate e l’auto va a sbattere davanti allo stabilimento Rivetti della frazione Beverate di Brivio. I partigiani si avvicinano cauti al veicolo fumante, dentro trovano alla guida un graduato morto, una donna gravemente ferita e, illeso, con loro grande sorpresa, Roberto Farinacci. Il gerarca viene caricato su un’auto con i due capi garibaldini. (…) Viene portato a Villa Prinetti a Merate dove trascorrerà la notte. (…) Il mattino seguente, con un ingente scorta, il ras viene trasferito a Vimercate. (…) La sentenza è la condanna a morte. (…) Alle 9,20 viene fucilato in piazza del Municipio, il cadavere viene lasciato esposto fino al primo pomeriggio, qualche coraggioso dell’ultima ora inveisce sul cadavere ma non ci fu per fortuna scempio».

Del processo sommario e della fucilazione c’è anche un altro cronista d’eccezione, per noi lecchesi. Si tratta di un sacerdote, don Enrico Assi che dal 1962 al 1976 sarebbe stato prevosto di Lecco, prima di diventare vescovo di Cremona. Originario proprio di Vimercate, all’epoca era insegnante al seminario di Seveso. Ebbe un ruolo nella lotta di liberazione e venne anche arrestato (ce ne parla don Giovanni Barbareschi nelle sue “Memorie di sacerdoti ribelli per amore”).

In un libro pubblicato nel 1985 (“Cattolici e Resistenza. Testimonianze su un episodio della Brianza”, edito da Piemme) Assi scriveva: «In quelle stesse ore, inforcata la bicicletta e partito dal seminario di San Pietro Martire di Seveso, dovetti superare numerosi posti di blocco istituiti dalle diverse formazioni partigiane. Giunsi a Vimercate troppo tardi. Seppi del processo e della condanna a morte, della fucilazione. Rimasi profondamente scosso. La Resistenza doveva spezzare la spirale della violenza. Doveva procedere a ricostruire una società nuova senza rabbia e senza odio. I colpevoli dovevano essere puniti. Ma dopo regolari processi».

Un'altra immagine della villa meratese

Da parte sua, Zorzi racconta della notte trascorsa con il gerarca fascista in casa: la più che titubanza della madre («Qui non c’è posto per i gerarchi»), i giovani partigiani un po’ su di giri, un bimbo tedesco (Stoich) rimasto senza i genitori e che non sapendo dove scappare si era nascosto proprio a Villa Subaglio, gli avanzi di una torta di spinaci per Farinacci e lo zabaglione per addolcire i partigiani che magari a Farinacci avrebbero anche sparato lì su due piedi. E questa è cronaca reale. E invece romanzo è probabilmente l’arrivo nella notte di un amico che era stato sulla tomba di Gino (Pino) in Valsesia e ne riportava ricordi e scarpe. E «il vento si era chetato del tutto. Nel grande silenzio la casa era immobile con tutta la sua fila di persiane serrate. Pino rideva a squarciagola e apriva la bocca mostrando i denti larghi. Per un breve attimo tornava da me così com’era stato veramente e non come il ricordo lo avrebbe trasformato. Nella camera gialla il Gerarca dormiva aspettando di morire, anche i ragazzi armati dormivano, e il bambino Stoich, tutti uguali nel sonno. All’orizzonte l’alba, una riga chiara, stava nascendo dietro i castagni. Nel bosco le ombre della notte erano in fuga, la luna navigava lontana come un pallone sfuggito di mano a un bimbo. Con l’alba nasceva anche il rumore sordo e continuo dei carri armati. Un rombo monotono e persistente che si avvicinava col nuovo giorno».

Tra cronaca e romanzo si snoda l’intera narrazione di quei mesi all’indomani dell’8 settembre 1943, con una vita appesa a un filo sottile: papà Prinetti coinvolto nella Resistenza e costretto più volte a fuggire e nascondersi, i tedeschi che adocchiano la villa e vorrebbero trasformarla in quartiere generale per rinunciare quando vi verrà ospitato un gruppo di monache sfollate da Milano.

E comunque nel parco, «i Nemici sistemarono la radio trasmittente vicino ai pini sul prato antistante il tennis. I soldati scaricarono le assi e altro materiale prefabbricato. In breve costruirono una specie di capanna nella quale avrebbero alloggiato i radiotelegrafisti. (…) Nel buio sopraggiungente la finestrella della baracca era fiocamente illuminata dalla luce incerta di una candela. Attraverso i vetri si scorgeva l’ombra fantomatica dei soldati che, i gomiti appoggiati al tavolino, giocavano a carte. La mattina seguente vennero a chiederci dell’acqua. Erano entrambi giovanissimi, quasi bambini. Uno era biondo, di un biondo lucente come certi bimbi che sembrano fatti di porcellana, l’altro era un ragazzino castano, preso di peso da qualche calda stalla di vacche e portato a fare la guerra di cui non conosceva nemmeno il significato». Finché «la primavera arrivò sul serio» e «una mattina che l’erba era già alta nei prati, vedemmo i soldati smontare la radio trasmittente. “Stanno smontando la radio” disse la zia Ginetta. Arrampicato sopra un palo come un grosso uccello grigio, un soldato staccava i fili. Il compagno si dava da fare con martello. Uno dopo l’altro staccava i pannelli prefabbricati della casetta. “I lupi stanno per ritornare nelle loro tane” disse la zia “fanno i bagagli”.»

Mimì racconta il trascorrere dei giorni, la quotidianità, le paure, il terrore, lo sconforto. La requisizione degli arredi, i quadri più importanti nascosti in un’intercapedine, certe carte da distruggere. Le fughe. E il pensiero di “Pino”: «Giacomo serviva il tè. Il tè che “tien su”, pensavo con cattiveria, da bravi, ci vuole una tazza di tè. Dopo il tè, la cena. Poi ci si sveste, si va a letto. Si cura il proprio corpo, lo si nutre, lo si fa riposare. E Pino là, chissà dove, “dentro una cassa” come ci aveva assicurato per consolarci Paolo Rissoni. Come una pelliccia che non si deve tarmare. (…) Ogni mattina il fattore cambiava i fiori. Un giorno erano tutti rossi, un giorno gialli, un altro ancora bianchi e azzurri. Il cuoco in cucina sbatteva le pentole e Giuseppina stirava le camicie in una nuvola di vapore. Mia madre stava tutto il giorno in camera sua e ne usciva solo quando tutti erano a letto. La vedevo di sfuggita e lei mi badava appena. La mamma era un involucro vuoto, un meccanismo rotto, un orologio fermo nel tempo».

E, ancora i pochi ori racimolati da Mimì e venduti per raccogliere soldi per i partigiani, una storia d’amore che potrebbe sbocciare e che invece non avrà seguito. Poi, l’arrivo dei “mongoli” come vengono chiamati dalla gente comune i soldati caucasici al seguito della Wermacht. Furono a loro modo un ulteriore trauma e diventarono leggendari: «Arrivarono sabato, di notte. (…) Le loro facce gialle spuntavano in tutte le strade. (…) Da lontano, i mongoli non sembravano molto diversi dagli altri Nemici. Ma da vicino facevano pensare a un incubo. La faccia pareva verniciata di giallo, la pelle sembrava tarmata. (…) Nessuno osava avvicinare i mongoli. Strani episodi venivano narrati in paese, episodi di ferocia inaudita. Si raccontava che fossero sanguinari, che amassero tagliare i seni alle donne per arrostirli sul fuoco e mangiarli, belli croccanti. (…) La realtà erra ben diversa. I mongoli non legavano con nessuno, sia per la difficoltà di lingua, sia per ritrosia naturale e per la cupa tristezza che li teneva isolati. Passavano la maggior parte del tempo a fissare i fuochi e a cantare tutti assieme (…) Passeggiavo per i viali (…), vidi un mongolo che con i gomiti appoggiati alle ginocchia teneva un libro tra le mani. Stavo per andarmene prudentemente quando il mongolo alzò la testa e mi vide. Con un gesto di preghiera, strinse affannosamente le mani sul libro, lo tese verso di me. “Dante” gridò con voce da pappagallo ammaestrato “Dante leggo”. E sventolava il libro perché potessi leggere il titolo. Così non ebbi paura. Il mongolo era solo un uomo che leggeva la “Divina Commedia”».

Dario Cercek