SCAFFALE LECCHESE/251: Morterone nelle poesie di Carlo Invernizzi

Era il 1986 quando l’arte contemporanea – per certi aspetti così controversa – fece la sua comparsa a Morterone. L’idea fu di Carlo Invernizzi, avvocato e poeta, milanese ma con radici famigliari proprio a Morterone, paese al quale si sentiva profondamente legato. E questa “scommessa” di un museo d’arte a cielo aperto voleva essere un contributo alla salvezza del borgo. Occorrono due parole introduttive: Morterone, case sparse su un vasto territorio a mille metri d’altitudine, ha seguito il destino di altri paesi di montagna e cioè un continuo e costante spopolamento; da tempo si attesta sulla trentina di abitanti dai circa trecento che erano ancora nell’Ottocento e che testimoniano da un lato il declino della comunità e dall’altro la tenacia nel mantenerla in vita. E’ del tutto evidente che se nel 1962 non fosse stata realizzata la strada carrozzabile, da tempo il paese non sarebbe altro che ruderi. E invece si resiste. Resiste una trattoria, resiste qualche contadino, resiste la parrocchia con il curato che sale in paese la domenica per celebrare la messa, resiste il municipio con gli amministratori ormai per lo più “forestieri”, ma ricchi di tanto spirito per farsi carico di un impegno che comporta oneri e non certo onori. Così è oggi e così era quarant’anni fa, quando Invernizzi si imbarcò in quel progetto visionario coinvolgendo numerosi artisti che hanno disseminato il paese di opere. Facendo di Morterone “una soglia poetica”, come si intitolava la mostra allestita nel 2014 a Palazzo delle paure di Lecco per tracciare una sorta di bilancio dell’iniziativa.

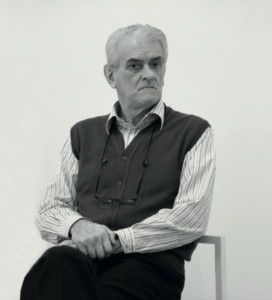

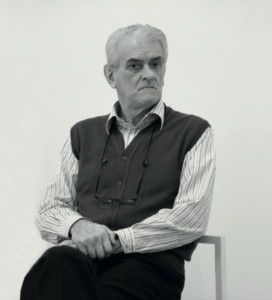

Occorrono due parole introduttive: Morterone, case sparse su un vasto territorio a mille metri d’altitudine, ha seguito il destino di altri paesi di montagna e cioè un continuo e costante spopolamento; da tempo si attesta sulla trentina di abitanti dai circa trecento che erano ancora nell’Ottocento e che testimoniano da un lato il declino della comunità e dall’altro la tenacia nel mantenerla in vita. E’ del tutto evidente che se nel 1962 non fosse stata realizzata la strada carrozzabile, da tempo il paese non sarebbe altro che ruderi. E invece si resiste. Resiste una trattoria, resiste qualche contadino, resiste la parrocchia con il curato che sale in paese la domenica per celebrare la messa, resiste il municipio con gli amministratori ormai per lo più “forestieri”, ma ricchi di tanto spirito per farsi carico di un impegno che comporta oneri e non certo onori. Così è oggi e così era quarant’anni fa, quando Invernizzi si imbarcò in quel progetto visionario coinvolgendo numerosi artisti che hanno disseminato il paese di opere. Facendo di Morterone “una soglia poetica”, come si intitolava la mostra allestita nel 2014 a Palazzo delle paure di Lecco per tracciare una sorta di bilancio dell’iniziativa. Carlo Invernizzi è morto a 86 anni nel 2018 e nel 2020 la casa editrice “La nave di Teseo” ne ha riproposto, sotto il titolo di “Impercettibili nientità” e a cura di Massimo Donà, le poesie pubblicate nell’arco di quasi settant’anni, dal 1950 al 2017. A corredo anche una corposa antologia critica.

Carlo Invernizzi è morto a 86 anni nel 2018 e nel 2020 la casa editrice “La nave di Teseo” ne ha riproposto, sotto il titolo di “Impercettibili nientità” e a cura di Massimo Donà, le poesie pubblicate nell’arco di quasi settant’anni, dal 1950 al 2017. A corredo anche una corposa antologia critica.

In quelle poesie, Morterone compare spesso. Non solo: dal 1988, la quasi totalità è proprio datata Morterone. Invernizzi stesso, con quella lingua arabescata che contraddistingue le sue liriche mature, scriveva: «Morterone è mio luogo di radici, soglia ingermino d’immagini metafore del mio far poesia. In così silente conca d’incontaminatezza, senti l’eco dell’evaporo incomprimibile dell’universo e ti colpisce la luce tutta mentale di logoisbrendoli di spaziotempo che s’infugano sull’orizzonte impercettibili. Qui la natura si ricrea in visionarietà di fantasiapensiero e la fantasiapensiero si origina dalla stessa natura con la quale è tuttuno. “Natura naturans” di cui l’uomo è coscienza intrinseca, non componente estraneo che vuole dominarla e deturparla. Questo è il senso del vivere a Morterone e il messaggio che Morterone vuole trasmettere. Abbellito con opere d’arte della più pura creatività, Morterone è segnale di poesia».

Scrive Massimo Donà: «Quasi sempre è Morterone a farla da padrone. Un paese di montagna abitato da pochissime anime, luogo di radici che Carlo ha sempre frequentato, continuando a perlustrarlo nell’immutata convinzione che, proprio nei suoi anfratti, fosse custodita la memoria dell’umanità, i suoi miti, le sue più recondite fantasie, nonché i segreti di una misteriosa e più profonda intimità. Qui Carlo ha sempre riconosciuto le tracce del tutto e del niente che lo hanno sempre ossessionato. (…) D’altro canto, proprio dalle sue case, così come dal gelido vento che tanto spesso sibili minaccioso, dalla “fremente lucentità che barbaglia d’intorno intrasparibile”, proviene la “mortevita” che tanto gli sta a cuore. (…) Morterone lo asseconda, ma insieme lo sorprende, presentandogli sempre nuove analogie e vie di fuga che mai gli consentono, comunque, di fuggire ma solo di rientrare alla base. (…) Anche perché l’unico futuro possibile è quello offerto a Carlo da un antico paese che di tutto parla fuorché di quel che potrebbe o dovrebbe accadere, da cui l’insistenza, ribadita ogni volta, e senza alcun pudore, nonché l’inesausta volontà di rinvenire sulle sue rocce, sui suoi declivi, sui suoi picchi, così come al cospetto di semplici “reliquie di vita”, la forma propria dell’impossibile.» Proviamo, arbitrariamente, a racchiuderla fra due poesie, la “parabola” morteronese. Una prima, “Quando l’autunno”, risale al 1958 e quindi a un Invernizzi ventiseienne che ancora nulla ha pubblicato: «Quando l’Autunno della montagna/ irrompe tra le case e s’incartoccia/ nelle foglie dei castagni,/ al mio paese il giorno è rosso/ come il pianto degli alberi/ e già la vita è migrata lontano./ D’una meravigliosa estate,/ solo uomini secchi come rami/ ormai indugiano al torrente e recano/ legni a una fornace che si spegne./ Poi scende la sera,/ se qualche lume/ s’accende nelle case sulle ultime/ speranze del tempo, per le deserte strade e sui dossi/ di balza in balza/ ululando pascola il vento».

Proviamo, arbitrariamente, a racchiuderla fra due poesie, la “parabola” morteronese. Una prima, “Quando l’autunno”, risale al 1958 e quindi a un Invernizzi ventiseienne che ancora nulla ha pubblicato: «Quando l’Autunno della montagna/ irrompe tra le case e s’incartoccia/ nelle foglie dei castagni,/ al mio paese il giorno è rosso/ come il pianto degli alberi/ e già la vita è migrata lontano./ D’una meravigliosa estate,/ solo uomini secchi come rami/ ormai indugiano al torrente e recano/ legni a una fornace che si spegne./ Poi scende la sera,/ se qualche lume/ s’accende nelle case sulle ultime/ speranze del tempo, per le deserte strade e sui dossi/ di balza in balza/ ululando pascola il vento».  La seconda, “Notte di marzo a Morterone”, è del 2012 e dunque il poeta ha ormai 80 anni: «Fulgido pulsare di stelle/ in scintillamento/ nel terso ventare/ della notteillune./ Nell’infosco soffusco/ sullo schienale del monte/ tra spelonche e dirupi/ visibilinvisibili/ sibila in attorcico/ la nuda boscaglia/ in mortevita./ Lontanando/ per ataviche rampesentieri/ inapparibili/ sull’incurvo d’erti pendivi/ pencolano chiarori/ di sparsi casolari/ tetri muripietretetre diroccati/ tremuli in bilico/ eppure immoti./ Stremato/ destino d’arsura/ del suo niente/ nello disfarsirifarsi senza tempo/ tra giaccite pietraie/ scorre inudibile il torrente./ Risuona percussivo/ d’imprevedibili immemorità/ il silenzio della valle/ nell’acquieto del vento.»

La seconda, “Notte di marzo a Morterone”, è del 2012 e dunque il poeta ha ormai 80 anni: «Fulgido pulsare di stelle/ in scintillamento/ nel terso ventare/ della notteillune./ Nell’infosco soffusco/ sullo schienale del monte/ tra spelonche e dirupi/ visibilinvisibili/ sibila in attorcico/ la nuda boscaglia/ in mortevita./ Lontanando/ per ataviche rampesentieri/ inapparibili/ sull’incurvo d’erti pendivi/ pencolano chiarori/ di sparsi casolari/ tetri muripietretetre diroccati/ tremuli in bilico/ eppure immoti./ Stremato/ destino d’arsura/ del suo niente/ nello disfarsirifarsi senza tempo/ tra giaccite pietraie/ scorre inudibile il torrente./ Risuona percussivo/ d’imprevedibili immemorità/ il silenzio della valle/ nell’acquieto del vento.»

Evidente la differenza di linguaggio. In mezzo alle due ci sono tutta una vita e un lavorio certosino sulla parola che comincia negli anni Ottanta: «Irrequieti palpitanti/ tra scie d’atomi scorrenti/ vibranti impalcature di molecole/ fibroblasti avidi/ proiettano spineganci/ insoddisfatti/ s’arrovesciano indietro/ implacati fanno abbranchi/ sulle voragini del niente». E’ una poesia del 1985. Ed è poi un riflettere costante sui significati da esprimere con parole che siano le più dense e calzanti possibili. Quello che Donà definisce «un corpo a corpo con la lingua».

Per esempio: nel 1983 scriveva così: «Ma l’autunno/ con propizi tepori/ avvolge il cerebro/ in fiumi di sonno./ La mente sagace/ scende i fondali dell’oblio/ e rimesta nel buio/ gli epigrammi del giorno. /Lo mnesico/ pulsa nei cunicoli/ accordando impreviste armonie./ Così nel REM/ le onde s’innalzano/ e forse traboccano sulle Tue rive». E nel 1986 è già così: «Vortici inarrestabili/ d’ioni fluenti/ che guizzano/ scintillantiperticheluce/ aggregano/ a fulgide girandole/ che s’inseguono/ e lontanando svaniscono/ tra gli iridi del cerebro».

Fino quasi arrivare a una sorta di linguaggio astratto: «Sul cigliaroccia/ del prato d’altura/ senza tempo/ nudodiaccio sferzato dal vento// s’inarcano crocipilastri/ di muripietre in sgretolo/ reliquie di vita in anniento/ vividolucenti/ nella notte di luna» (2013). Oppure: «…Ma perché dirlo questo “niente”?/ Per cantare il destino dei loops/ imprendibile/ nell’infoco del ventoluce/ che sempre incenera/ inarrestabile/ ventura senza tempo/ d’intramontabile svanire.» (2014). E ancora «In frangersirifrangersi/ deflagra il tempo/ inarrestabile/ l’infugo della vita/ in annichilo/ del suo niente inconsumabile» (2015).

Francesca Pola sostiene che «questa dialettica tra sublime poetare e insufficienza “aderenziale” alla parola come elemento concreto costituisce uno dei cardini del poetare di Invernizzi». Non a caso, Giorgio Bonomi scrive: «La frequentazione con l’arte visiva e con i suoi artefici fa sì (…) che la poesia stessa sia costruita come un quadro. (…) Così come la pittura, questa poesia produce nuove immagini e nuove realtà. I neologismi di Invernizzi, da “lucentizie” a “frammentità”, da “secretizie” a “pulso ondulo”, da “ventoneve” a “in anelo”, non testimoniano una volontà di originalità effimera ma proprio la necessità di un linguaggio adeguato alle visioni e di un ritmo che sappia cogliere la sonorità stessa degli elementi materiali, consapevole che anche la parola, scritta o parlata, è costituita di atomi».

Non a caso, Giorgio Bonomi scrive: «La frequentazione con l’arte visiva e con i suoi artefici fa sì (…) che la poesia stessa sia costruita come un quadro. (…) Così come la pittura, questa poesia produce nuove immagini e nuove realtà. I neologismi di Invernizzi, da “lucentizie” a “frammentità”, da “secretizie” a “pulso ondulo”, da “ventoneve” a “in anelo”, non testimoniano una volontà di originalità effimera ma proprio la necessità di un linguaggio adeguato alle visioni e di un ritmo che sappia cogliere la sonorità stessa degli elementi materiali, consapevole che anche la parola, scritta o parlata, è costituita di atomi». E s’incardina qui la concezione che pure la scienza sia poesia. Come scriveva egli stesso: «La scienza è anche poesia quando penetrando gli abissi più profondi della materia rende consapevoli dell’unità fondamentale del tutto e il poeta, che sa di essere parte integrante di questa unità, sa che la realtà sperimentabile ultima è pure la sua ultima interiore realtà». Una poesia del 1983: «Chi sa d’entropia/ non ignora l’instabile/ informe/ movimento di molecole/ che in polimeri s’aggrumano/ derivano in trame inquiete/ s’aggregano in macchie bilenche/ erratiche/ che brulicano/ sui picchi della mente».

E s’incardina qui la concezione che pure la scienza sia poesia. Come scriveva egli stesso: «La scienza è anche poesia quando penetrando gli abissi più profondi della materia rende consapevoli dell’unità fondamentale del tutto e il poeta, che sa di essere parte integrante di questa unità, sa che la realtà sperimentabile ultima è pure la sua ultima interiore realtà». Una poesia del 1983: «Chi sa d’entropia/ non ignora l’instabile/ informe/ movimento di molecole/ che in polimeri s’aggrumano/ derivano in trame inquiete/ s’aggregano in macchie bilenche/ erratiche/ che brulicano/ sui picchi della mente».

Osserva Massimo Donà: «Carlo ama la scienza; ne riconosce il nocciolo più autenticamente poetico; e capisce che, solo abitando il limite, ci si può azzardare e fare un passo avanti. Che solo vedendo l’oltre (d’altro canto, ogni limite apre un oltre) si può osare; e tentare quel passo in più che in molti si sarebbero ben guardati dall’arrischiare. Il poeta, d’altro canto, lo sa bene; sa bene che anche lo scienziato ama la vertigine – quella che solo “sul limite” può venire sperimentata.» E Luigi Sansone: «La scienza, che ha il compito di prendere sempre più coscienza della conoscenza, per permettere all’umanità di raggiungere mete di percezione sempre più alte e profonde e progredire non solo nel campo della quotidiana fisicità, ma anche nella trasmissione apparentemente impercettibile del pensiero (“ioni pensiero luce”), trova in Invernizzi il so globale cantore, scrutatore, onomaturgo, totalmente immerso, affascinato e affascinante.»

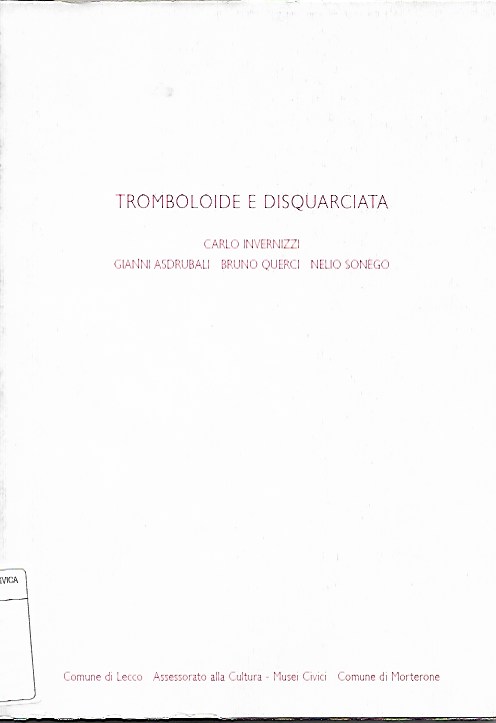

«L’esperienza poetica di Invernizzi- continua Donà - è imprescindibile dal legame con la natura e con il luogo che ne ispira le immagini, Morterone che, con il suo splendido scenario naturale, costituisce un’esperienza irripetibile, un miracolo ancora possibile. La visione della “Natura Naturans” scaturisce in rapporto a questa esperienza del luogo, all’ansia di interrogare il mondo circostante, all’energia creativa che attinge alle sorgenti dell’essere, ai ritmi segreti che – giorno per giorno -segnano il percorso del corpo e della mente. (…) A queste radici immaginative si legano i diversi artisti che Invernizzi e l’Associazione di culturale Amici di Morterone hanno coinvolto nel progetto di un Museo d’arte contemporanea all’aperto, sviluppando il rapporto tra uomo e natura, tra collettività e paesaggio, tra società e ambiente naturale.» Trova così un senso quel manifesto programmatico dal titolo un po’ futurista che a noi, estranei ai circuiti artistici, fa anche un po’sorridere parendoci tutto soltanto un grande gioco (a volta, a dirla tutta, anche un gran presa in giro): “Tromboloide e disquarciata”. Pubblicato in Morterone nel novembre 1996 portava le firme di Invernizzi, Gianni Asdrubali, Bruno Quero e Nello Sonego: «L’uomo per la sua costituzione fisica è parte intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero (mente) e il suo corpo (cervello) sono biologicamente connessi in tuttuno».

Trova così un senso quel manifesto programmatico dal titolo un po’ futurista che a noi, estranei ai circuiti artistici, fa anche un po’sorridere parendoci tutto soltanto un grande gioco (a volta, a dirla tutta, anche un gran presa in giro): “Tromboloide e disquarciata”. Pubblicato in Morterone nel novembre 1996 portava le firme di Invernizzi, Gianni Asdrubali, Bruno Quero e Nello Sonego: «L’uomo per la sua costituzione fisica è parte intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero (mente) e il suo corpo (cervello) sono biologicamente connessi in tuttuno».

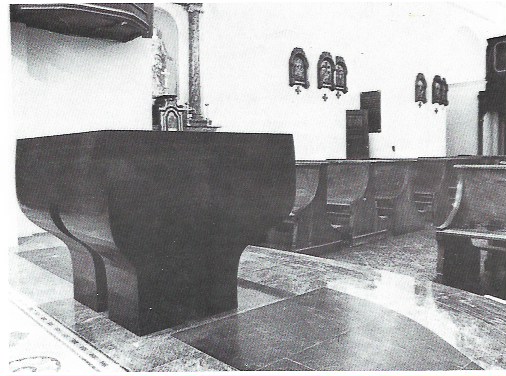

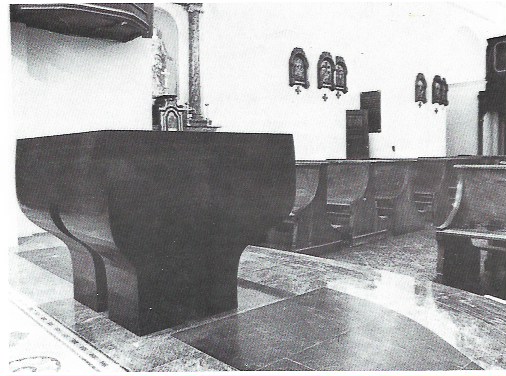

Una serie di pubblicazioni, a cominciare dal corposo catalogo della citata mostra lecchese del 2014, curato da Epicarmo Invernizzi, figlio di Carlo, e da Francesca Pala, documentano gli interventi artistici compiuti nel corso degli anni a Morterone. Compresa la realizzazione nel 1988 dell’altare fiore dell’austriaco Rudi Wach per la piccola chiesa parrocchiale: «Un fiore di pietra che sboccia dal pavimento secolare – le parola dell’allora parroco don Agostino Butturini – come un coro di voci e di mani in preghiera che si protendono verso il cielo, simbolo dell’eterno».

In quelle poesie, Morterone compare spesso. Non solo: dal 1988, la quasi totalità è proprio datata Morterone. Invernizzi stesso, con quella lingua arabescata che contraddistingue le sue liriche mature, scriveva: «Morterone è mio luogo di radici, soglia ingermino d’immagini metafore del mio far poesia. In così silente conca d’incontaminatezza, senti l’eco dell’evaporo incomprimibile dell’universo e ti colpisce la luce tutta mentale di logoisbrendoli di spaziotempo che s’infugano sull’orizzonte impercettibili. Qui la natura si ricrea in visionarietà di fantasiapensiero e la fantasiapensiero si origina dalla stessa natura con la quale è tuttuno. “Natura naturans” di cui l’uomo è coscienza intrinseca, non componente estraneo che vuole dominarla e deturparla. Questo è il senso del vivere a Morterone e il messaggio che Morterone vuole trasmettere. Abbellito con opere d’arte della più pura creatività, Morterone è segnale di poesia».

Scrive Massimo Donà: «Quasi sempre è Morterone a farla da padrone. Un paese di montagna abitato da pochissime anime, luogo di radici che Carlo ha sempre frequentato, continuando a perlustrarlo nell’immutata convinzione che, proprio nei suoi anfratti, fosse custodita la memoria dell’umanità, i suoi miti, le sue più recondite fantasie, nonché i segreti di una misteriosa e più profonda intimità. Qui Carlo ha sempre riconosciuto le tracce del tutto e del niente che lo hanno sempre ossessionato. (…) D’altro canto, proprio dalle sue case, così come dal gelido vento che tanto spesso sibili minaccioso, dalla “fremente lucentità che barbaglia d’intorno intrasparibile”, proviene la “mortevita” che tanto gli sta a cuore. (…) Morterone lo asseconda, ma insieme lo sorprende, presentandogli sempre nuove analogie e vie di fuga che mai gli consentono, comunque, di fuggire ma solo di rientrare alla base. (…) Anche perché l’unico futuro possibile è quello offerto a Carlo da un antico paese che di tutto parla fuorché di quel che potrebbe o dovrebbe accadere, da cui l’insistenza, ribadita ogni volta, e senza alcun pudore, nonché l’inesausta volontà di rinvenire sulle sue rocce, sui suoi declivi, sui suoi picchi, così come al cospetto di semplici “reliquie di vita”, la forma propria dell’impossibile.»

Evidente la differenza di linguaggio. In mezzo alle due ci sono tutta una vita e un lavorio certosino sulla parola che comincia negli anni Ottanta: «Irrequieti palpitanti/ tra scie d’atomi scorrenti/ vibranti impalcature di molecole/ fibroblasti avidi/ proiettano spineganci/ insoddisfatti/ s’arrovesciano indietro/ implacati fanno abbranchi/ sulle voragini del niente». E’ una poesia del 1985. Ed è poi un riflettere costante sui significati da esprimere con parole che siano le più dense e calzanti possibili. Quello che Donà definisce «un corpo a corpo con la lingua».

Per esempio: nel 1983 scriveva così: «Ma l’autunno/ con propizi tepori/ avvolge il cerebro/ in fiumi di sonno./ La mente sagace/ scende i fondali dell’oblio/ e rimesta nel buio/ gli epigrammi del giorno. /Lo mnesico/ pulsa nei cunicoli/ accordando impreviste armonie./ Così nel REM/ le onde s’innalzano/ e forse traboccano sulle Tue rive». E nel 1986 è già così: «Vortici inarrestabili/ d’ioni fluenti/ che guizzano/ scintillantiperticheluce/ aggregano/ a fulgide girandole/ che s’inseguono/ e lontanando svaniscono/ tra gli iridi del cerebro».

Fino quasi arrivare a una sorta di linguaggio astratto: «Sul cigliaroccia/ del prato d’altura/ senza tempo/ nudodiaccio sferzato dal vento// s’inarcano crocipilastri/ di muripietre in sgretolo/ reliquie di vita in anniento/ vividolucenti/ nella notte di luna» (2013). Oppure: «…Ma perché dirlo questo “niente”?/ Per cantare il destino dei loops/ imprendibile/ nell’infoco del ventoluce/ che sempre incenera/ inarrestabile/ ventura senza tempo/ d’intramontabile svanire.» (2014). E ancora «In frangersirifrangersi/ deflagra il tempo/ inarrestabile/ l’infugo della vita/ in annichilo/ del suo niente inconsumabile» (2015).

Francesca Pola sostiene che «questa dialettica tra sublime poetare e insufficienza “aderenziale” alla parola come elemento concreto costituisce uno dei cardini del poetare di Invernizzi».

Osserva Massimo Donà: «Carlo ama la scienza; ne riconosce il nocciolo più autenticamente poetico; e capisce che, solo abitando il limite, ci si può azzardare e fare un passo avanti. Che solo vedendo l’oltre (d’altro canto, ogni limite apre un oltre) si può osare; e tentare quel passo in più che in molti si sarebbero ben guardati dall’arrischiare. Il poeta, d’altro canto, lo sa bene; sa bene che anche lo scienziato ama la vertigine – quella che solo “sul limite” può venire sperimentata.» E Luigi Sansone: «La scienza, che ha il compito di prendere sempre più coscienza della conoscenza, per permettere all’umanità di raggiungere mete di percezione sempre più alte e profonde e progredire non solo nel campo della quotidiana fisicità, ma anche nella trasmissione apparentemente impercettibile del pensiero (“ioni pensiero luce”), trova in Invernizzi il so globale cantore, scrutatore, onomaturgo, totalmente immerso, affascinato e affascinante.»

«L’esperienza poetica di Invernizzi- continua Donà - è imprescindibile dal legame con la natura e con il luogo che ne ispira le immagini, Morterone che, con il suo splendido scenario naturale, costituisce un’esperienza irripetibile, un miracolo ancora possibile. La visione della “Natura Naturans” scaturisce in rapporto a questa esperienza del luogo, all’ansia di interrogare il mondo circostante, all’energia creativa che attinge alle sorgenti dell’essere, ai ritmi segreti che – giorno per giorno -segnano il percorso del corpo e della mente. (…) A queste radici immaginative si legano i diversi artisti che Invernizzi e l’Associazione di culturale Amici di Morterone hanno coinvolto nel progetto di un Museo d’arte contemporanea all’aperto, sviluppando il rapporto tra uomo e natura, tra collettività e paesaggio, tra società e ambiente naturale.»

Una serie di pubblicazioni, a cominciare dal corposo catalogo della citata mostra lecchese del 2014, curato da Epicarmo Invernizzi, figlio di Carlo, e da Francesca Pala, documentano gli interventi artistici compiuti nel corso degli anni a Morterone. Compresa la realizzazione nel 1988 dell’altare fiore dell’austriaco Rudi Wach per la piccola chiesa parrocchiale: «Un fiore di pietra che sboccia dal pavimento secolare – le parola dell’allora parroco don Agostino Butturini – come un coro di voci e di mani in preghiera che si protendono verso il cielo, simbolo dell’eterno».

Dario Cercek