SCAFFALE LECCHESE/242: ottant'anni di vita della sezione Ana nel volume datato 2002

L'intitolazione di una strada a Ugo Merlini, presidente dell’Associazione alpini lecchese dal 1945 al 1965 e poi di quella nazionale dal 1965 al 1971, è un'occasione per riprendere in mano il volume con il quale nel 2002 si erano festeggiati gli ottant’anni della sezione di Lecco dell’Ana: ''Alpini a Lecco. Una storia con la penna nera''. E’ un volume corposo, che ha visto la collaborazione dei giornalisti Aloisio Bonfanti e Angelo Sala con Luigi Bossi che per anni ha diretto e confezionato la “Penna nera delle Grigne”, il bollettino ufficiale della sezione.

Quasi quattrocento pagine con tante illustrazioni, il libro vede una prima parte – quelle firmata appunto da Bonfanti e Sala – dedicata a un racconto che intreccia la storia nazionale del Corpo con quella locale, la storia militare con quella civile. Da parte sua, Bossi ha compilato con acribia una cronologia che va dalla fondazione del 1922 fino alle celebrazioni dell’ottantesimo nel 2002, registrando gli episodi grandi e piccoli che hanno caratterizzato la vita dell’associazione lecchese.

In origine fu il capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti, nato nel 1839 a Cassano d’Adda in provincia di Milano e quindi non molto lontano da noi, e morto nel 1916 a Cuorgné nel Torinese. Partì da un suo articolo pubblicato nel marzo 1872 sulla “Rivista militare italiana” l’idea di creare «speciali reparti nelle vallate alpine che, con il criterio del reclutamento regionale, inquadrino i valligiani sul posto senza allontanarli dalle loro terre». Ci volle un po’ di tempo, si dovettero superare resistenze, ma a poco a poco l’idea venne concretizzata: «Furono così costituite «quindici compagnie, messe insieme rapidamente, uguali alle centinaia d’altre compagnie dell’esercito, ma con in più una penna sul cappello. (…) Tempo dopo quelle quindici compagnie furono portate a ventiquattro e riunite in sette battaglioni. Nel 1878 i battaglioni sono dieci, nel 1882 sono venti (…) E un giorno di quel 1882 il re Umberto va a Pinerolo per passare in rivista, per la prima volta, i nuovissimi soldati della montagna».

Partì da un suo articolo pubblicato nel marzo 1872 sulla “Rivista militare italiana” l’idea di creare «speciali reparti nelle vallate alpine che, con il criterio del reclutamento regionale, inquadrino i valligiani sul posto senza allontanarli dalle loro terre». Ci volle un po’ di tempo, si dovettero superare resistenze, ma a poco a poco l’idea venne concretizzata: «Furono così costituite «quindici compagnie, messe insieme rapidamente, uguali alle centinaia d’altre compagnie dell’esercito, ma con in più una penna sul cappello. (…) Tempo dopo quelle quindici compagnie furono portate a ventiquattro e riunite in sette battaglioni. Nel 1878 i battaglioni sono dieci, nel 1882 sono venti (…) E un giorno di quel 1882 il re Umberto va a Pinerolo per passare in rivista, per la prima volta, i nuovissimi soldati della montagna».

Ciononostante, gli alpini non erano ancora un’Arma o un Corpo veri e propri: «formavano delle compagnie, ognuna delle quali aveva in dotazione un mulo e una carretta e basta. (…) Differenze dagli altri militari solo questa: che formavano reparti di gente reclutata e istruita sui siti dov’era nata e destinata a combattere e a difendere quei loro stessi luoghi familiari. Anche se, in verità, «creati per la difesa delle Alpi, la prima volta che vengono mobilitati partirono per l’Africa e parteciparono con un battaglione di formazione alla prima campagna d’Eritrea nel 1887. In quell’occasione conseguirono il battesimo del fuoco, ma nove anni dopo, ad Adua, il 1° marzo 1896, pagheranno a caro prezzo il battesimo del sangue con il sacrificio pressoché totale del I battaglione alpini d’Africa».

E poi, c’è la “questione” del grigioverde, colore ufficiale dell’Esercito italiano, che furono «proprio gli alpini a tenere a battesimo, ma non fu una scoperta degli uffici studi dell’esercito. Chi lo pensò fu un borghese, Luigi Brioschi di Milano, proprio colui a cui è intitolato il rifugio sulla cima del Grignone, presidente della sezione milanese del Club Alpino Italiano. (…) Nel 1905 durante un banchetto del Cai, si alzò in piedi e fece una singolare proposta. Offrì cioè 500 lire di allora come fondo per lo studio di modifiche che rendessero più logica e moderna, di color grigioverde, l’uniforme delle truppe alpine».

Nell’estate 1911, gli alpini erano dunque una realtà. Sennonché, ancora una volta, anziché doversi occupare di difendere i confini a Nord vennero inviati oltremare per la guerra d’aggressione alla Libia. Poi, la carneficina della Grande Guerra, quella di trincea, quella sì combattuta, lungo le creste alpine.

Sulla prima guerra mondiale, il racconto di Bonfanti e Sala si sofferma a lungo. Perché fu un trauma collettivo: «I Caduti in guerra della città di Lecco saranno purtroppo, a fine conflitto, 150». E perché gli eventi bellici in qualche modo coinvolsero anche il nostro territorio dove venne realizzata, in vista di un eventuale sfondamento degli austriaci, quella serie di trincee, camminamenti e fortificazioni conosciuti come Linea Cadorna che poi non si rese necessaria, oltre per il fatto che «con l’apertura del fronte alpino dello Stelvio, Lecco venne a trovarsi in zona di retrovia. (…) Stazionavano le truppe di ricambio e vi era un intenso movimento delle operazioni di trasporto e di rifornimento. (…) Il transito, anche pedonale, sul ponte Azzone Visconti era controllato in permanenza da pattuglie di carabinieri che verificavano tutti i documenti. Le arcate del trecentesco ponte erano state perforate in più punti per poter collocare cariche di esplosivo, nel caso di avanzata nemica. (…) Fornelli per mina erano stati scalpellati e sagomati nella roccia delle imponenti Torri di Rialba, sopra la località Torraccia, nel Comune di Abbadia. (…) Lecco sarebbe stata anche nei piani di bombardamento aereo da parte degli austriaci. (…) Una vedetta in grado di ricevere e dare comunicazioni a fonti militari e civili era ben vigile in permanenza sul campanile altissimo della Basilica di San Nicolò, (…) Lecco accolse anche i profughi della zona di guerra. (…) Cento feriti, giunti dagli ospedaletti del fronte [furono ricoverati] presso l’edificio scolastico di via Ghislanzoni, trasformato in ospedale militare già nel giugno 1915».

Non solo: in quella guerra prese forma quel senso di appartenenza degli alpini al proprio Corpo, le trincee furono la culla dell’Associazione nazionale alpini: «Quella iniziata il 24 maggio 1915 e terminata il 4 novembre 1918 fu, secondo la strategia dell’epoca, una guerra prevalentemente di posizione, e quindi particolarmente idonea a creare lunghi periodi di “vita insieme” tra i combattenti. (…) Il naturale sentimento di solidarietà, nel migliore significato della parola, lo era in modo particolarmente intenso tra gli alpini, proprio per il magico filo che unisce la gente legata alla montagna».

Non passò un anno dalla fine del conflitto e venne infatti costituita ufficialmente l’Associazione alpini. «Per non dimenticare». Quella nazionale fu fondata a Milano già l’8 luglio 1919. Quella lecchese tre anni dopo: il 27 luglio 1922 «dopo che da circa un anno – scrive Bossi – diversi alpini si riunivano frequentemente in casa di qualcuno di loro o nei locali pubblici».

Tra le due guerre «Lecco e le Orobie tornarono… in trincea. Non solo perché la città ospitò parte del battaglione Morbegno, ma perché i piani difensivi elaborati nel corso del primo conflitto mondiale tornarono a più riprese di attualità. E’ anche questo un capitolo della storia lecchese ignoto ai più» e cioè l’importanza militare del Resegone, vero e proprio baluardo naturale a difesa della Pianura Padana.

Fu poi la volta della seconda guerra mondiale e della disastrosa campagna di Russia, una delle pagine sulle quali è stata costruita la memoria degli alpini. Con la tragica ritirata e la battaglia di Nikolajewka. Il libro pubblica la foto di quattro ufficiali italiani in Russia: sono lecchesi, sono Corrado Invernizzi, Ugo Merlini, Giovanni Cereghini e Raffaele Ripamonti. E proprio Merlini una decina di anni dopo pubblicherà un lungo racconto sulla “Penna nera delle Grigne”.

Il libro ricorda gli episodi più significativi della storia alpina continuata anche all’indomani della Liberazione: la ricostruzione del rifugio Cazzaniga ai Piani di Artavaggio, ma anche la realizzazione della chiesetta ai Piani delle Betulle, la “tenda dell’anima” com’è stata definitiva, a seguito di un voto fatto durante la guerra d’Albania, inaugurata nel 1959.

Ma anche quella serie di eventi “minori” che a poco a poco ha fatto diventare quella degli alpini un’associazione tra le più radicate nel territorio, come nessun’altra associazione di ex combattenti e forse come nessun’altra associazione in genere. Punto di riferimento non solo per molte iniziative: le sagre, certo, con la polenta e la retorica dei fiaschi di vino, ma soprattutto l’impegno sociale e benefico, la mobilitazione nel settore della protezione civile. Oggi, la sezione lecchese dell’Associazione alpini ha seimila iscritti ed è presente nel territorio con una settantina di gruppi (sei solo nella città di Lecco). Se si pensa che la provincia di Lecco non arriva a 90 Comuni, significa sostanzialmente, un gruppo in ogni Comune.

Nel libro si ricordano anche taluni personaggi significativi. Come Antonio Valsecchi detto “Batta”, civatese, nato nel 1888 e morto nel 1965, decorato con medaglia d’argento per un episodio della guerra di Libia nel 1912, episodio per il quale «ha raggiunto un primato che è di pochissimi uomini: essere ricordato, ancora vivente, in un monumento. Quando l’Associazione nazionale alpini decise di erigere un nuovo monumento, a memoria di tutte le penne nere del 5° cadute (…) si pensò all’eroica difesa del Ridotto Lombardia in Libia. Il monumento fu opera dello scultore Emilio Bisi (1850-1920): «L’autore dell’opera volle conoscere personalmente Antonio Valsecchi e gli chiese di posare nel suo studio per la statua che avrebbe ricordato l’eroico fatto. Il monumento rappresenta, infatti, un gigantesco alpino, penna sul cappello, fucile sotto le ginocchia, che bilancia fra le braccia alzate, con sforzo sovrumano, un enorme masso, nell’atto di scagliarlo verso il nemico».

Oppure Mario Cermenati, lo scienziato e parlamentare radicale che, come racconta Fermo Magni, all’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale si mise «a disposizione del Ministro della guerra (…) e, nominato tenente del 5° Alpini, fu destinato al battaglione Edolo e mandato nella zona del Tonale. Fu lassù che, alla Forcellina di Montozzo, il deputato di Lecco patriottica si incontrò col deputato di Trento aspettante, Cesare Battisti, allora semplice soldato alpino».

Oppure, ancora, le vicende di Angelo Casari, l’alpino del Polo: il suo nome è legato al leggendario soccorso all’equipaggio del dirigibile Italia precipitato al Polo Nord nel 1928.

Ma accanto a personaggi in qualche modo entrati nella leggenda, ci sono anche coloro i quali avrebbero fatto a meno di passare alla Storia. Per esempio Biagio Aldeghi di Galbiate e Piero Ratti di Cesana, due nomi ormai dimenticati: furono tra le vittime dell’attentato contri Vittorio Emanuele III a Milano il 12 aprile 1928.

Quasi quattrocento pagine con tante illustrazioni, il libro vede una prima parte – quelle firmata appunto da Bonfanti e Sala – dedicata a un racconto che intreccia la storia nazionale del Corpo con quella locale, la storia militare con quella civile. Da parte sua, Bossi ha compilato con acribia una cronologia che va dalla fondazione del 1922 fino alle celebrazioni dell’ottantesimo nel 2002, registrando gli episodi grandi e piccoli che hanno caratterizzato la vita dell’associazione lecchese.

In origine fu il capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti, nato nel 1839 a Cassano d’Adda in provincia di Milano e quindi non molto lontano da noi, e morto nel 1916 a Cuorgné nel Torinese.

Gli alpini dal Papa

Ciononostante, gli alpini non erano ancora un’Arma o un Corpo veri e propri: «formavano delle compagnie, ognuna delle quali aveva in dotazione un mulo e una carretta e basta. (…) Differenze dagli altri militari solo questa: che formavano reparti di gente reclutata e istruita sui siti dov’era nata e destinata a combattere e a difendere quei loro stessi luoghi familiari. Anche se, in verità, «creati per la difesa delle Alpi, la prima volta che vengono mobilitati partirono per l’Africa e parteciparono con un battaglione di formazione alla prima campagna d’Eritrea nel 1887. In quell’occasione conseguirono il battesimo del fuoco, ma nove anni dopo, ad Adua, il 1° marzo 1896, pagheranno a caro prezzo il battesimo del sangue con il sacrificio pressoché totale del I battaglione alpini d’Africa».

Mario Cereghini

E poi, c’è la “questione” del grigioverde, colore ufficiale dell’Esercito italiano, che furono «proprio gli alpini a tenere a battesimo, ma non fu una scoperta degli uffici studi dell’esercito. Chi lo pensò fu un borghese, Luigi Brioschi di Milano, proprio colui a cui è intitolato il rifugio sulla cima del Grignone, presidente della sezione milanese del Club Alpino Italiano. (…) Nel 1905 durante un banchetto del Cai, si alzò in piedi e fece una singolare proposta. Offrì cioè 500 lire di allora come fondo per lo studio di modifiche che rendessero più logica e moderna, di color grigioverde, l’uniforme delle truppe alpine».

Nell’estate 1911, gli alpini erano dunque una realtà. Sennonché, ancora una volta, anziché doversi occupare di difendere i confini a Nord vennero inviati oltremare per la guerra d’aggressione alla Libia. Poi, la carneficina della Grande Guerra, quella di trincea, quella sì combattuta, lungo le creste alpine.

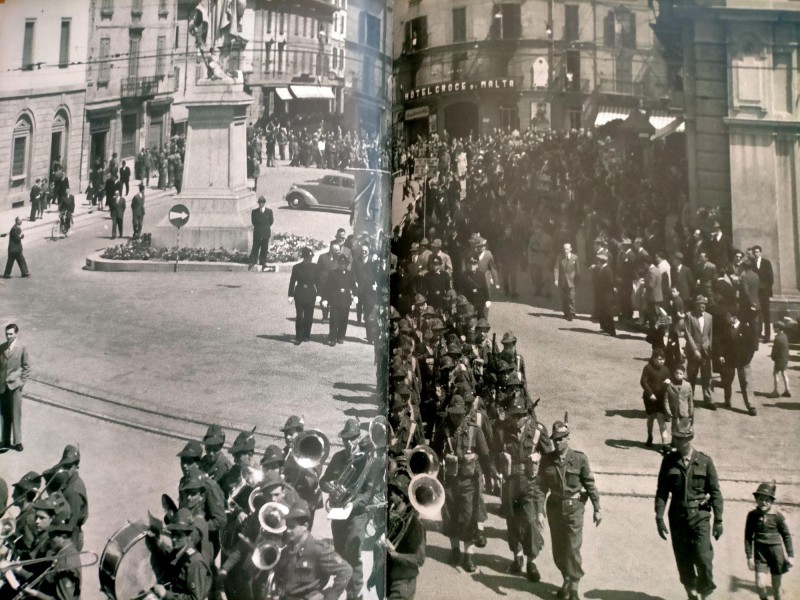

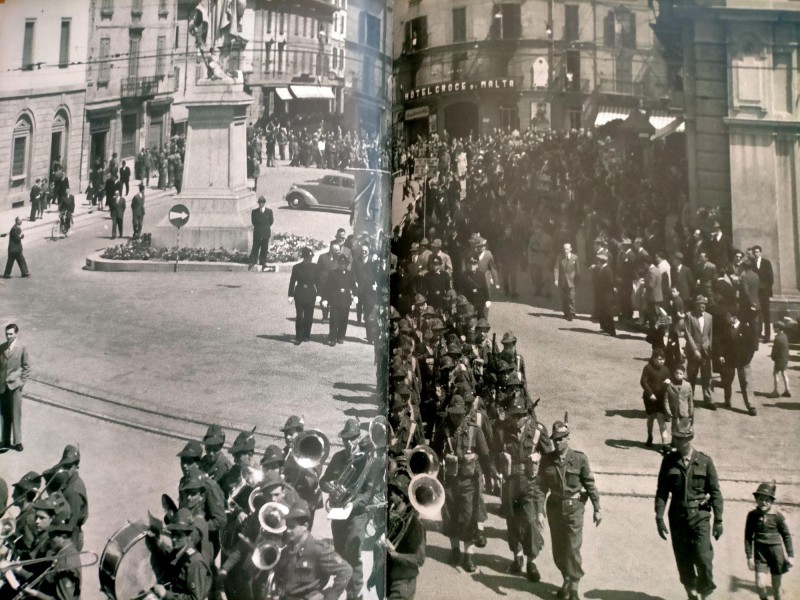

Sfilata a Lecco

Sulla prima guerra mondiale, il racconto di Bonfanti e Sala si sofferma a lungo. Perché fu un trauma collettivo: «I Caduti in guerra della città di Lecco saranno purtroppo, a fine conflitto, 150». E perché gli eventi bellici in qualche modo coinvolsero anche il nostro territorio dove venne realizzata, in vista di un eventuale sfondamento degli austriaci, quella serie di trincee, camminamenti e fortificazioni conosciuti come Linea Cadorna che poi non si rese necessaria, oltre per il fatto che «con l’apertura del fronte alpino dello Stelvio, Lecco venne a trovarsi in zona di retrovia. (…) Stazionavano le truppe di ricambio e vi era un intenso movimento delle operazioni di trasporto e di rifornimento. (…) Il transito, anche pedonale, sul ponte Azzone Visconti era controllato in permanenza da pattuglie di carabinieri che verificavano tutti i documenti. Le arcate del trecentesco ponte erano state perforate in più punti per poter collocare cariche di esplosivo, nel caso di avanzata nemica. (…) Fornelli per mina erano stati scalpellati e sagomati nella roccia delle imponenti Torri di Rialba, sopra la località Torraccia, nel Comune di Abbadia. (…) Lecco sarebbe stata anche nei piani di bombardamento aereo da parte degli austriaci. (…) Una vedetta in grado di ricevere e dare comunicazioni a fonti militari e civili era ben vigile in permanenza sul campanile altissimo della Basilica di San Nicolò, (…) Lecco accolse anche i profughi della zona di guerra. (…) Cento feriti, giunti dagli ospedaletti del fronte [furono ricoverati] presso l’edificio scolastico di via Ghislanzoni, trasformato in ospedale militare già nel giugno 1915».

La statua dell'alpino Antonio Valsecchi

Non solo: in quella guerra prese forma quel senso di appartenenza degli alpini al proprio Corpo, le trincee furono la culla dell’Associazione nazionale alpini: «Quella iniziata il 24 maggio 1915 e terminata il 4 novembre 1918 fu, secondo la strategia dell’epoca, una guerra prevalentemente di posizione, e quindi particolarmente idonea a creare lunghi periodi di “vita insieme” tra i combattenti. (…) Il naturale sentimento di solidarietà, nel migliore significato della parola, lo era in modo particolarmente intenso tra gli alpini, proprio per il magico filo che unisce la gente legata alla montagna».

Non passò un anno dalla fine del conflitto e venne infatti costituita ufficialmente l’Associazione alpini. «Per non dimenticare». Quella nazionale fu fondata a Milano già l’8 luglio 1919. Quella lecchese tre anni dopo: il 27 luglio 1922 «dopo che da circa un anno – scrive Bossi – diversi alpini si riunivano frequentemente in casa di qualcuno di loro o nei locali pubblici».

Tra le due guerre «Lecco e le Orobie tornarono… in trincea. Non solo perché la città ospitò parte del battaglione Morbegno, ma perché i piani difensivi elaborati nel corso del primo conflitto mondiale tornarono a più riprese di attualità. E’ anche questo un capitolo della storia lecchese ignoto ai più» e cioè l’importanza militare del Resegone, vero e proprio baluardo naturale a difesa della Pianura Padana.

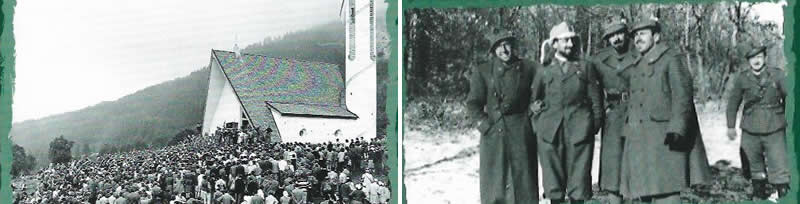

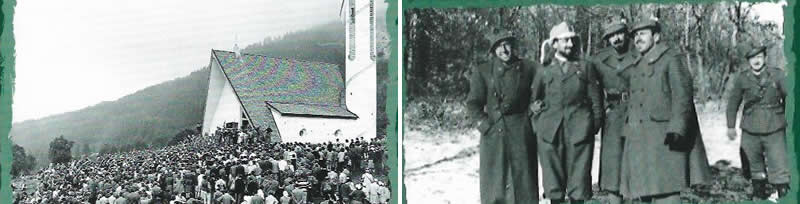

Ugo Merlini

Fu poi la volta della seconda guerra mondiale e della disastrosa campagna di Russia, una delle pagine sulle quali è stata costruita la memoria degli alpini. Con la tragica ritirata e la battaglia di Nikolajewka. Il libro pubblica la foto di quattro ufficiali italiani in Russia: sono lecchesi, sono Corrado Invernizzi, Ugo Merlini, Giovanni Cereghini e Raffaele Ripamonti. E proprio Merlini una decina di anni dopo pubblicherà un lungo racconto sulla “Penna nera delle Grigne”.

Il libro ricorda gli episodi più significativi della storia alpina continuata anche all’indomani della Liberazione: la ricostruzione del rifugio Cazzaniga ai Piani di Artavaggio, ma anche la realizzazione della chiesetta ai Piani delle Betulle, la “tenda dell’anima” com’è stata definitiva, a seguito di un voto fatto durante la guerra d’Albania, inaugurata nel 1959.

La chiesina ai Piani delle Betulle e a destra Invernizzi, Merlini, Cereghini e Ripamonti in Russia

Ma anche quella serie di eventi “minori” che a poco a poco ha fatto diventare quella degli alpini un’associazione tra le più radicate nel territorio, come nessun’altra associazione di ex combattenti e forse come nessun’altra associazione in genere. Punto di riferimento non solo per molte iniziative: le sagre, certo, con la polenta e la retorica dei fiaschi di vino, ma soprattutto l’impegno sociale e benefico, la mobilitazione nel settore della protezione civile. Oggi, la sezione lecchese dell’Associazione alpini ha seimila iscritti ed è presente nel territorio con una settantina di gruppi (sei solo nella città di Lecco). Se si pensa che la provincia di Lecco non arriva a 90 Comuni, significa sostanzialmente, un gruppo in ogni Comune.

Antonio Valsecchi

Nel libro si ricordano anche taluni personaggi significativi. Come Antonio Valsecchi detto “Batta”, civatese, nato nel 1888 e morto nel 1965, decorato con medaglia d’argento per un episodio della guerra di Libia nel 1912, episodio per il quale «ha raggiunto un primato che è di pochissimi uomini: essere ricordato, ancora vivente, in un monumento. Quando l’Associazione nazionale alpini decise di erigere un nuovo monumento, a memoria di tutte le penne nere del 5° cadute (…) si pensò all’eroica difesa del Ridotto Lombardia in Libia. Il monumento fu opera dello scultore Emilio Bisi (1850-1920): «L’autore dell’opera volle conoscere personalmente Antonio Valsecchi e gli chiese di posare nel suo studio per la statua che avrebbe ricordato l’eroico fatto. Il monumento rappresenta, infatti, un gigantesco alpino, penna sul cappello, fucile sotto le ginocchia, che bilancia fra le braccia alzate, con sforzo sovrumano, un enorme masso, nell’atto di scagliarlo verso il nemico».

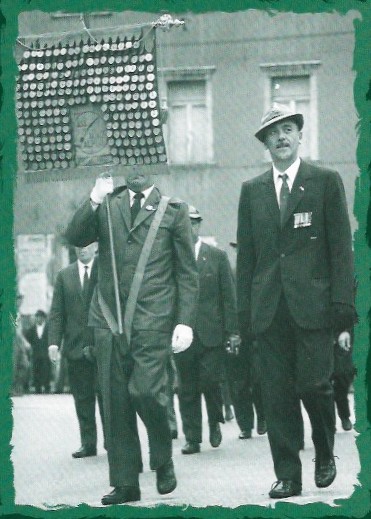

Alpini lecchesi all'adunata nazionale

Oppure Mario Cermenati, lo scienziato e parlamentare radicale che, come racconta Fermo Magni, all’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale si mise «a disposizione del Ministro della guerra (…) e, nominato tenente del 5° Alpini, fu destinato al battaglione Edolo e mandato nella zona del Tonale. Fu lassù che, alla Forcellina di Montozzo, il deputato di Lecco patriottica si incontrò col deputato di Trento aspettante, Cesare Battisti, allora semplice soldato alpino».

Oppure, ancora, le vicende di Angelo Casari, l’alpino del Polo: il suo nome è legato al leggendario soccorso all’equipaggio del dirigibile Italia precipitato al Polo Nord nel 1928.

Ma accanto a personaggi in qualche modo entrati nella leggenda, ci sono anche coloro i quali avrebbero fatto a meno di passare alla Storia. Per esempio Biagio Aldeghi di Galbiate e Piero Ratti di Cesana, due nomi ormai dimenticati: furono tra le vittime dell’attentato contri Vittorio Emanuele III a Milano il 12 aprile 1928.

Dario Cercek