SCAFFALE LECCHESE/193: le memorie di Pino Galbani, a 80 anni dagli scioperi del '44

Ricorrendo l’ottantesimo anniversario, quest’anno assumono una valenza particolare le cerimonie ufficiali per ricordare gli scioperi del marzo 1944, quando 26 operai lecchesi vennero deportati nei lager nazisti ai quali soltanto in sette sopravvissero.

Il volume allarga anche lo sguardo per fornire al lettore un quadro complessivo: il momento storico, il contributo della lotta operaia alla Resistenza, la geografia dei campi di concentramento e i documenti dello sterminio, una galleria fotografica. Ma il “cuore” del libro – come scrive De Battista – è appunto la testimonianza di Pino Galbani che ripercorre il proprio calvario.

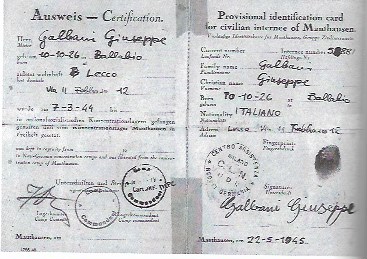

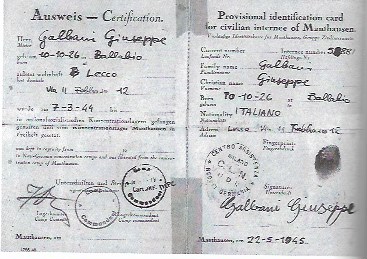

Il titolo è un numero: 58881. E’ quello con il quale Galbani era stato immatricolato al suo ingresso a Mauthausen. Era un giovanissimo operaio con le idee non ancora del tutto chiare, «avevo 17 anni e mezzo e tanta voglia di vivere». Dopo aver frequentato la scuola fino alla quinta elementare, lavorava già dal 1939, prima come aiutante di un ambulante di stoffe di Legnano e dal giugno 1942 alla “Rocco Bonaiti” di Castello «dove si facevano chiodi, rebattini, filo spinato, gabbioni per l’arginatura dei fiumi, rete metallica a tripla torsione e nastro. Io lavoravo nel reparto “punterie” e lì sono stato arrestato durante lo sciopero del 7 marzo 1944. Due settimane dopo ero nel campo di sterminio di Mauthausen».

Gli scioperi del 1944, che interessarono tutte le fabbriche del Nord Italia, erano stati proclamati per chiedere da una parte la fine della guerra e dall’altra un aumento delle paghe: «Tutti erano stanchi della guerra. (…) Nel marzo del 1944 tutti avevano chiare le dimensioni della tragedia. (…) Poi chiedevamo un aumento di stipendio: in quel periodo, fino ai 16 anni, si era pagati 80 centesimi all’ora e un chilo di pane costava 2-3 lire; la farina si trovava solo al mercato nero e costava molto oppure bisognava andare a comprarla giù sulla bergamasca o sulla bresciana. Più che un acquisto era uno scambio, perché noi portavamo giù ferro, trafugato nelle fabbriche con mille sotterfugi, e loro ci davano farina: per un chilo di ferro, un chilo di farina gialla. Con la speranza che, arrivati alla stazione di Maggianico o di Lecco, la farina non ci venisse sequestrata dalle camicie nere, che poi la rivendevano al mercato nero. Così loro facevano i soldi e noi pativamo la fame. Insomma, soprattutto per chi aveva famiglia, non era possibile tirare avanti in quelle condizioni».

Uno sciopero di due ore con gli operai a braccia incrociate in fabbrica. Erano le tre del pomeriggio quando «chiamati non so da chi, piombarono nel mio reparto i questurini fascisti. (…) Ci hanno preso, ci hanno portati tutti sul piazzale e ci hanno legati l’uno all’altro con una corda, (…) Poi ci hanno portato via dalla fabbrica in 24 uomini e 5 donne, ci hanno fatti sfilare, legati, per le vie delle strade della città. Scendendo la riva Badoni, incrociammo don Giovanni Ticozzi, sacerdote antifascista e presidente del Cln di Lecco, e uno di noi, precisamente il Carletto Invernizzi, gli gridò: “Oh, don Giuàn, vàrdi scià cum’è che sem cunsciàa!” (Oh, don Giovanni, guardate come siamo ridotti!)».

Con quelli arrestati in altre fabbriche, gli operai vennero condotti prima a Como e il 14 marzo a Bergamo dove «nella sala d’aspetto della stazione, i fascisti ci consegnarono ai tedeschi: il servo fascista aveva fatto il proprio dovere ed ora toccava al padrone nazista».

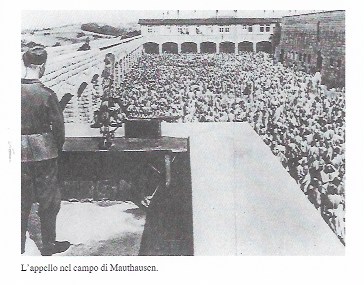

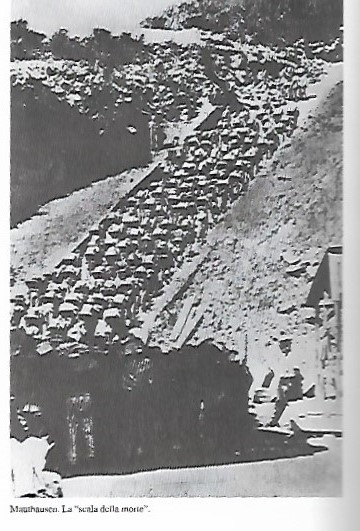

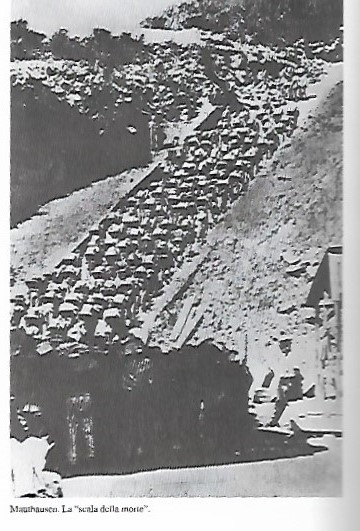

A Bergamo arrivarono anche altre centinaia di lavoratori arrestati sempre per gli scioperi a Milano, Torino, Genova e Savona. E il 17 marzo la partenza: «Cominciammo a preoccuparci e a farci domande che non avevano risposta: “dove ci stanno portando?”, “cosa ci faranno?”. (…) Quando il treno si fermava nella stazione gridavamo “acqua, acqua”. (…) Scrivemmo anche dei bigliettini con nome, cognome ed indirizzo, gettandoli dal treno. (…) del resto nessuno di noi sapeva dove stavamo andando: soltanto quando siamo arrivati, la notte tra il 19 e il 20 marzo 1944, sentendo gridare in lingua tedesca “raus! raus!” cominciammo a capire: non le parole, ma di essere finiti in un inferno. (…) Con circa un’ora di viaggio arrivammo al campo principale di Mauthausen. Lungo la strada incontrammo persone del posto, che non ci degnarono neanche di uno sguardo. Erano indifferenti, come se stesse accadendo una cosa per loro normalissima. Mentre salivamo, vedevamo della gente lacera, sporca, contusa, sfinita, che non aveva più niente di umano; questa gente lavorava, controllata a vista da altri che urlavano e picchiavano. Noi ci si diceva: “chissà chi sono quelli lì, chissà cosa hanno fatto. Forse sono gli ergastolani messi ai lavori forzati”. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che stavamo vedendo il nostro destino, che quelle persone erano lo specchio di come saremmo diventati anche noi nel giro di poche settimane».

E il 17 marzo la partenza: «Cominciammo a preoccuparci e a farci domande che non avevano risposta: “dove ci stanno portando?”, “cosa ci faranno?”. (…) Quando il treno si fermava nella stazione gridavamo “acqua, acqua”. (…) Scrivemmo anche dei bigliettini con nome, cognome ed indirizzo, gettandoli dal treno. (…) del resto nessuno di noi sapeva dove stavamo andando: soltanto quando siamo arrivati, la notte tra il 19 e il 20 marzo 1944, sentendo gridare in lingua tedesca “raus! raus!” cominciammo a capire: non le parole, ma di essere finiti in un inferno. (…) Con circa un’ora di viaggio arrivammo al campo principale di Mauthausen. Lungo la strada incontrammo persone del posto, che non ci degnarono neanche di uno sguardo. Erano indifferenti, come se stesse accadendo una cosa per loro normalissima. Mentre salivamo, vedevamo della gente lacera, sporca, contusa, sfinita, che non aveva più niente di umano; questa gente lavorava, controllata a vista da altri che urlavano e picchiavano. Noi ci si diceva: “chissà chi sono quelli lì, chissà cosa hanno fatto. Forse sono gli ergastolani messi ai lavori forzati”. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che stavamo vedendo il nostro destino, che quelle persone erano lo specchio di come saremmo diventati anche noi nel giro di poche settimane».

Mezzo secolo dopo, i ricordi di Galbani sono ancora vividi. Il campo e le baracche, Mauthausen e i sottocampi di Gusen, le divise e gli zoccoli, il lavoro nella cava e le punizioni, le SS e i kapò, la fame, gli espedienti per sopravvivere: una patata nascosta, una gamella di zuppa scambiata per una sigaretta. E la domenica di Pasqua: «Eravamo fuori al lavoro e a mezzogiorno, come tutte le domeniche, il lavoro smetteva. Ci radunarono per la conta [e] mancava un prigioniero. Le guardie sguinzagliarono i cani, ispezionarono ogni angolo e alla fine trovarono il fuggiasco nascosto sotto il pavimento di una baracca in costruzione a Gusen II. Era un torinese, che sperava di fuggire. E invece fu ripreso e bastonato a sangue: gli spaccarono gli arti superiori e quelli inferiori. Fu legato a un palo come i cacciatori legano i camosci e con il nostro campo di morte tornammo verso Gusen I. (…) Al centro del viale misero questo moribondo ed obbligarono quattro suoi compaesani a riempire una tinozza d’acqua e ad immergervi la testa del compagno. (…) Finalmente quello sventurato morì. Fu trascinato fino al bagno e lasciato lì sul pavimento tutto il giorno. Quel giorno passò ed il giorno successivo si riprese il lavoro come se nulla fosse accaduto: potevamo opporci ad una così spietata e perfetta macchina di morte? A chiunque tentasse di fuggire era riservata la stessa sorte, con qualche variante a seconda del sadismo degli aguzzini di turno: qualcuno, dopo essere stato bastonato a sangue, veniva appeso a dei pali e lì lasciato fino alla morte, altri venivano fatti sbranare dai cani. I più fortunati – ma succedeva raramente – venivano uccisi con un colpo secco. (…) Si è giustamente parlato di sadismo nel comportamento di queste persone: nei campi, a Mauthausen, a Gusen come credo in tutti gli altri, si tirava avanti o si agonizzava, si sopravviveva o si moriva anche a seconda della volontà dei capibarcca, oltre che delle SS». Così, si arrivava a preferire Franz che era un grande picchiatore ma non colpiva a tradimento come invece faceva Otto: «Sono cose impossibili da esprimere in parole, cose davvero indicibili e forse chi legge i nostri scritti o ascolta le nostre voci trova tutto incredibile. Eppure è tutto accaduto»

Così, si arrivava a preferire Franz che era un grande picchiatore ma non colpiva a tradimento come invece faceva Otto: «Sono cose impossibili da esprimere in parole, cose davvero indicibili e forse chi legge i nostri scritti o ascolta le nostre voci trova tutto incredibile. Eppure è tutto accaduto»

La crudeltà, dunque e non solo quella fisica: i kapò «si divertivano alla faccia nostra e spesso, pur vedendoci in condizioni pietose, si mettevano lì nella nostra baracca, a mangiare patate arrosto con salame, sbeffeggiando la nostra fame»

La crudeltà e l’indifferenza, il «silenzio di chi stava fuori» perché molta gente «ci vedeva lavorare in condizioni bestiali, ci vedeva morire ma restava del tutto indifferente. (…) Passavano di lì ogni giorno, camminavano a pochi metri da noi e ci vedevano denutriti, malridotti, bastonati, vedevano il carro dei morti, vedevano il fumo dei forni crematori. Non possono dire che non sapevano». Ma c’erano anche piccoli gesti di misericordia: la voce misteriosa dalla baracca dei militari: «“Italiani, guardate nel bidone della spazzatura che c’è qualcosa per voi”. Andammo a guardare e tra l’immondizia trovammo un pacco che conteneva un po’ di cibo: per le SS erano avanzi, per noi erano tutto»; il kapò lituano Emil «che non usava violenza contro di noi e anzi, spesso ci concedeva qualche breve pausa. (…) Lo faceva a suo rischio e pericolo, perché poteva essere accusato di sabotaggio»; un tedesco sensibile che «ci chiese di dove eravamo» e «quando sentì Monza. Como, Lecco, gli tornò alla mente che lui, nell’altra guerra, era stato prigioniero a Genova e che aveva speso 10 centesimi per comprare le castagne arrosto. Non solo non ci picchiò, ma ordinò a Emil di cuocerci un po’ di patate».

Ma c’erano anche piccoli gesti di misericordia: la voce misteriosa dalla baracca dei militari: «“Italiani, guardate nel bidone della spazzatura che c’è qualcosa per voi”. Andammo a guardare e tra l’immondizia trovammo un pacco che conteneva un po’ di cibo: per le SS erano avanzi, per noi erano tutto»; il kapò lituano Emil «che non usava violenza contro di noi e anzi, spesso ci concedeva qualche breve pausa. (…) Lo faceva a suo rischio e pericolo, perché poteva essere accusato di sabotaggio»; un tedesco sensibile che «ci chiese di dove eravamo» e «quando sentì Monza. Como, Lecco, gli tornò alla mente che lui, nell’altra guerra, era stato prigioniero a Genova e che aveva speso 10 centesimi per comprare le castagne arrosto. Non solo non ci picchiò, ma ordinò a Emil di cuocerci un po’ di patate».

Come certi incontri con altri prigionieri, certi legami e certe complicità: «Nonostante tutto, quell’inferno non riusciva a distruggere completamente il senso di umanità e lealtà»

Passando i mesi, cominciavano a perdersi di vista colleghi, compagni di viaggio e prigionia e con l’autunno arrivarono i bombardamenti. Che alimentavano la speranza che la guerra stesse finalmente per finire ma nel contempo il terrore che i tedeschi uccidessero tutti i prigionieri prima di fuggire.

La liberazione arrivò il 4 maggio 1945 “festeggiata” con una testa di coniglio e quattro patate per cena. Poi, finalmente, il ritorno, con Lino Funes: in camion, in treno, con soste per trovare un po’ di cibo, il 28 giugno la frontiera del Brennero dove «scendemmo dal treno e tutti baciammo il suolo italiano»; poi Bolzano e «all’alba del 29 arrivammo nella nostra città (…) constatando con piacere che Lecco era stata risparmiata dai bombardamenti».

A questo punto, non si può non sottolineare un dettaglio significativo, che testimonia ancora una volta l’importanza, la “centralità” del lavoro. Giunti a Lecco, infatti, prima di andare a casa, passarono dalla fabbrica: «Proseguimmo fino alla portineria della Rocco Bonaiti, suonammo, ci aprirono ma subito non ci riconobbero. Quando capirono che eravamo ci portarono nei reparti, gli operai del turno di notte fermarono il lavoro e ci accolsero come trionfatori. Anche noi provavamo una grande soddisfazione a rientrare in quella fabbrica dalla quale eravamo stati portati via quindi mesi prima legati come delinquenti».

Concludendo: «Questi sono i miei ricordi, che conservo ancora nitidi dopo cinquantatré anni dalla fine di quella agonia. Non è stato facile raccontarli perché significa riaprire ferite che del tutto non si sono mai rimarginate. Ancora provo rabbia per quello che ho subito, per i compagni morti, per la vigliaccheria di chi, dalla fabbrica, quel martedì 7 marzo 1944 telefonò ai fascisti che vennero a prenderci Quando rientrammo (…) io e Funes avremmo voluto avere tra le mani chi quel giorno alzò il telefono. Ma smettemmo subito di cercare vendetta, perché capimmo che era inutile e sbagliato allungare la catena d’odio. Ed è stato giusto così».

Pino Galbani

Pino Galbani, morto ultranovantenne nel 2016, era tra i “salvati” dall’inferno. Tornò a casa e, come molti altri reduci dei “campi” se ne rimase in silenzio per anni. Fino a quando ritenne che fosse invece giunto il tempo di raccontare. Fu a metà degli anni Novanta del secolo scorso e dunque circa cinquant’anni dopo: cominciò a girare per le scuole a raccontare ai ragazzi la propria esperienza.

Il racconto del periodo tra il 7 marzo 1944 e il 29 giugno 1945, Galbani lo ha anche affidato a un libro, curato da Angelo De Battista e pubblicato nel 1999 dalla Camera del lavoro lecchese e da quell’Istituto per la storia del movimento di Liberazione che allora sembrava potesse sorgere anche nella nostra città e che, per una serie di ragioni, non è poi diventato realtà.

La copertina del libro

Il volume allarga anche lo sguardo per fornire al lettore un quadro complessivo: il momento storico, il contributo della lotta operaia alla Resistenza, la geografia dei campi di concentramento e i documenti dello sterminio, una galleria fotografica. Ma il “cuore” del libro – come scrive De Battista – è appunto la testimonianza di Pino Galbani che ripercorre il proprio calvario.

Il titolo è un numero: 58881. E’ quello con il quale Galbani era stato immatricolato al suo ingresso a Mauthausen. Era un giovanissimo operaio con le idee non ancora del tutto chiare, «avevo 17 anni e mezzo e tanta voglia di vivere». Dopo aver frequentato la scuola fino alla quinta elementare, lavorava già dal 1939, prima come aiutante di un ambulante di stoffe di Legnano e dal giugno 1942 alla “Rocco Bonaiti” di Castello «dove si facevano chiodi, rebattini, filo spinato, gabbioni per l’arginatura dei fiumi, rete metallica a tripla torsione e nastro. Io lavoravo nel reparto “punterie” e lì sono stato arrestato durante lo sciopero del 7 marzo 1944. Due settimane dopo ero nel campo di sterminio di Mauthausen».

Gli scioperi del 1944, che interessarono tutte le fabbriche del Nord Italia, erano stati proclamati per chiedere da una parte la fine della guerra e dall’altra un aumento delle paghe: «Tutti erano stanchi della guerra. (…) Nel marzo del 1944 tutti avevano chiare le dimensioni della tragedia. (…) Poi chiedevamo un aumento di stipendio: in quel periodo, fino ai 16 anni, si era pagati 80 centesimi all’ora e un chilo di pane costava 2-3 lire; la farina si trovava solo al mercato nero e costava molto oppure bisognava andare a comprarla giù sulla bergamasca o sulla bresciana. Più che un acquisto era uno scambio, perché noi portavamo giù ferro, trafugato nelle fabbriche con mille sotterfugi, e loro ci davano farina: per un chilo di ferro, un chilo di farina gialla. Con la speranza che, arrivati alla stazione di Maggianico o di Lecco, la farina non ci venisse sequestrata dalle camicie nere, che poi la rivendevano al mercato nero. Così loro facevano i soldi e noi pativamo la fame. Insomma, soprattutto per chi aveva famiglia, non era possibile tirare avanti in quelle condizioni».

Uno sciopero di due ore con gli operai a braccia incrociate in fabbrica. Erano le tre del pomeriggio quando «chiamati non so da chi, piombarono nel mio reparto i questurini fascisti. (…) Ci hanno preso, ci hanno portati tutti sul piazzale e ci hanno legati l’uno all’altro con una corda, (…) Poi ci hanno portato via dalla fabbrica in 24 uomini e 5 donne, ci hanno fatti sfilare, legati, per le vie delle strade della città. Scendendo la riva Badoni, incrociammo don Giovanni Ticozzi, sacerdote antifascista e presidente del Cln di Lecco, e uno di noi, precisamente il Carletto Invernizzi, gli gridò: “Oh, don Giuàn, vàrdi scià cum’è che sem cunsciàa!” (Oh, don Giovanni, guardate come siamo ridotti!)».

Con quelli arrestati in altre fabbriche, gli operai vennero condotti prima a Como e il 14 marzo a Bergamo dove «nella sala d’aspetto della stazione, i fascisti ci consegnarono ai tedeschi: il servo fascista aveva fatto il proprio dovere ed ora toccava al padrone nazista».

A Bergamo arrivarono anche altre centinaia di lavoratori arrestati sempre per gli scioperi a Milano, Torino, Genova e Savona.

Mezzo secolo dopo, i ricordi di Galbani sono ancora vividi. Il campo e le baracche, Mauthausen e i sottocampi di Gusen, le divise e gli zoccoli, il lavoro nella cava e le punizioni, le SS e i kapò, la fame, gli espedienti per sopravvivere: una patata nascosta, una gamella di zuppa scambiata per una sigaretta. E la domenica di Pasqua: «Eravamo fuori al lavoro e a mezzogiorno, come tutte le domeniche, il lavoro smetteva. Ci radunarono per la conta [e] mancava un prigioniero. Le guardie sguinzagliarono i cani, ispezionarono ogni angolo e alla fine trovarono il fuggiasco nascosto sotto il pavimento di una baracca in costruzione a Gusen II. Era un torinese, che sperava di fuggire. E invece fu ripreso e bastonato a sangue: gli spaccarono gli arti superiori e quelli inferiori. Fu legato a un palo come i cacciatori legano i camosci e con il nostro campo di morte tornammo verso Gusen I. (…) Al centro del viale misero questo moribondo ed obbligarono quattro suoi compaesani a riempire una tinozza d’acqua e ad immergervi la testa del compagno. (…) Finalmente quello sventurato morì. Fu trascinato fino al bagno e lasciato lì sul pavimento tutto il giorno. Quel giorno passò ed il giorno successivo si riprese il lavoro come se nulla fosse accaduto: potevamo opporci ad una così spietata e perfetta macchina di morte? A chiunque tentasse di fuggire era riservata la stessa sorte, con qualche variante a seconda del sadismo degli aguzzini di turno: qualcuno, dopo essere stato bastonato a sangue, veniva appeso a dei pali e lì lasciato fino alla morte, altri venivano fatti sbranare dai cani. I più fortunati – ma succedeva raramente – venivano uccisi con un colpo secco. (…) Si è giustamente parlato di sadismo nel comportamento di queste persone: nei campi, a Mauthausen, a Gusen come credo in tutti gli altri, si tirava avanti o si agonizzava, si sopravviveva o si moriva anche a seconda della volontà dei capibarcca, oltre che delle SS».

La crudeltà, dunque e non solo quella fisica: i kapò «si divertivano alla faccia nostra e spesso, pur vedendoci in condizioni pietose, si mettevano lì nella nostra baracca, a mangiare patate arrosto con salame, sbeffeggiando la nostra fame»

La crudeltà e l’indifferenza, il «silenzio di chi stava fuori» perché molta gente «ci vedeva lavorare in condizioni bestiali, ci vedeva morire ma restava del tutto indifferente. (…) Passavano di lì ogni giorno, camminavano a pochi metri da noi e ci vedevano denutriti, malridotti, bastonati, vedevano il carro dei morti, vedevano il fumo dei forni crematori. Non possono dire che non sapevano».

Come certi incontri con altri prigionieri, certi legami e certe complicità: «Nonostante tutto, quell’inferno non riusciva a distruggere completamente il senso di umanità e lealtà»

Passando i mesi, cominciavano a perdersi di vista colleghi, compagni di viaggio e prigionia e con l’autunno arrivarono i bombardamenti. Che alimentavano la speranza che la guerra stesse finalmente per finire ma nel contempo il terrore che i tedeschi uccidessero tutti i prigionieri prima di fuggire.

La liberazione arrivò il 4 maggio 1945 “festeggiata” con una testa di coniglio e quattro patate per cena. Poi, finalmente, il ritorno, con Lino Funes: in camion, in treno, con soste per trovare un po’ di cibo, il 28 giugno la frontiera del Brennero dove «scendemmo dal treno e tutti baciammo il suolo italiano»; poi Bolzano e «all’alba del 29 arrivammo nella nostra città (…) constatando con piacere che Lecco era stata risparmiata dai bombardamenti».

A questo punto, non si può non sottolineare un dettaglio significativo, che testimonia ancora una volta l’importanza, la “centralità” del lavoro. Giunti a Lecco, infatti, prima di andare a casa, passarono dalla fabbrica: «Proseguimmo fino alla portineria della Rocco Bonaiti, suonammo, ci aprirono ma subito non ci riconobbero. Quando capirono che eravamo ci portarono nei reparti, gli operai del turno di notte fermarono il lavoro e ci accolsero come trionfatori. Anche noi provavamo una grande soddisfazione a rientrare in quella fabbrica dalla quale eravamo stati portati via quindi mesi prima legati come delinquenti».

Concludendo: «Questi sono i miei ricordi, che conservo ancora nitidi dopo cinquantatré anni dalla fine di quella agonia. Non è stato facile raccontarli perché significa riaprire ferite che del tutto non si sono mai rimarginate. Ancora provo rabbia per quello che ho subito, per i compagni morti, per la vigliaccheria di chi, dalla fabbrica, quel martedì 7 marzo 1944 telefonò ai fascisti che vennero a prenderci Quando rientrammo (…) io e Funes avremmo voluto avere tra le mani chi quel giorno alzò il telefono. Ma smettemmo subito di cercare vendetta, perché capimmo che era inutile e sbagliato allungare la catena d’odio. Ed è stato giusto così».

Dario Cercek