SCAFFALE LECCHESE/186: la ''cassoeula'', piatto tipico brianzolo, raccontata da Emilio Magni

Erano questi, un tempo, i ''giorni del maiale''. Era infatti nel periodo tra il 13 dicembre e il 17 gennaio, e cioè tra Santa Lucia e Sant’Antonio, che i contadini uccidevano il maiale. Più in particolare, dalle nostre parti ciò avveniva attorno all’Epifania. Del maiale, si sa, non si butta niente. Per quanto, in verità, ben poco si buttava anche di tutto il resto. Ma l’uccisione del maiale era un momento importante nel calendario della società contadina.

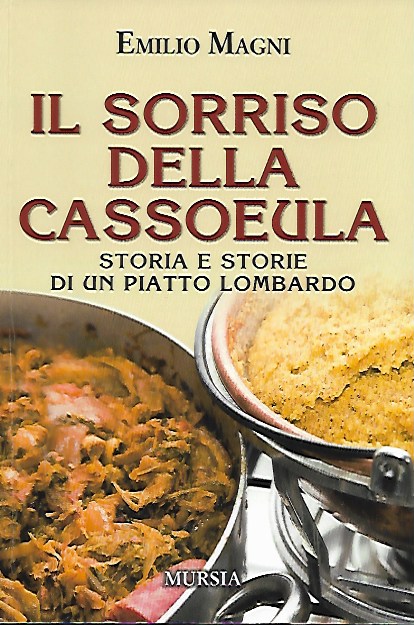

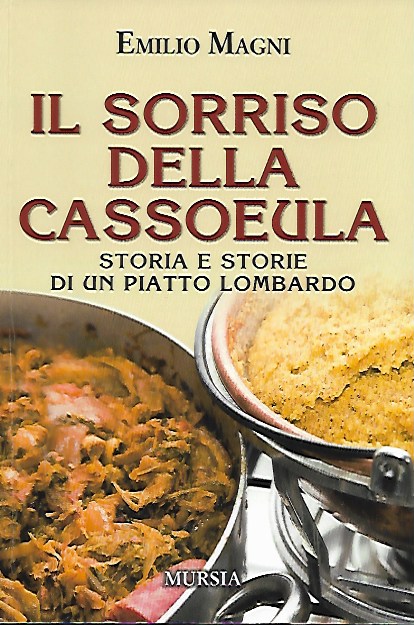

Proprio in giorni come questi nasceva il piatto tipico della cucina brianzola, la ''cassoeula'' che nessuno sa bene cosa voglia dire e come si scriva esattamente ma che è una maniera di cucinare gli scarti del maiale: le orecchie, il codino, il musetto, i piedini, le costine, le cotenne. Il tutto legato dalla verza, ortaggio invernale che dà il meglio quando il gelo vi deposita un velo di brina. Una lunga tradizione alla quale ha dedicato un libro il giornalista Emilio Magni: ''Il sorriso della cassoeula'', uscito per Mursia nel 2018. Erbese, Magni ha lavorato anche a Lecco e nel Lecchese. Soprattutto, è un cantore della Brianza: a lui si deve l’idea che la Brianza non sia una questione di geografia bensì di sentimenti, giustificandone così vaghezza di confini ed estensione. Da parte sua, ha tenuto vivo quel sentimento scandagliando il dialetto e le tradizioni, lamentando la scomparsa delle vecchie osterie che di quel sentimento erano depositarie.

Erbese, Magni ha lavorato anche a Lecco e nel Lecchese. Soprattutto, è un cantore della Brianza: a lui si deve l’idea che la Brianza non sia una questione di geografia bensì di sentimenti, giustificandone così vaghezza di confini ed estensione. Da parte sua, ha tenuto vivo quel sentimento scandagliando il dialetto e le tradizioni, lamentando la scomparsa delle vecchie osterie che di quel sentimento erano depositarie.

“Storia e storie di un piatto lombardo”, recita il sottotitolo del libro. E infatti il racconto mette assieme letture, ricostruzioni storiche, ricordi personali, incontri con cuochi e massaie, viaggi per il mondo, le cene con Walter Bonatti e le discussioni con Gianni Brera, infine anche tre novelle a insaporire il tutto: «Come tutte le vere star – spiega l’autore nell’introduzione – la cassoeula è oggetto di storie e leggende in cui, a volte, è difficile distinguere dove finisce la realtà e dove comincia la fantasia. In questo lavoro ho fatto un po’ come le “resgiure” di una volta: ho mescolato ingredienti della tradizione e ci ho messo del mio», una sorta di “cassoeula letteraria” da gustare «in attesa, si spera, di andare a tavola».

Magni parte da una convinzione: «La cassoeula è un bel simbolo del riscatto del mondo contadino nei confronti dei sciuri de Milan, quelli che nel contado arrivavano ad accaparrarsi le cose buone da mangiare, spadroneggiando e concedendo solo qualche misero soldo». Bisogna risalire al Cinquecento o al Seicento: «I “sciuri milanes” giungevano in Brianza ad acquistare dai contadini, pagando sicuramente prezzi da fame, le carni nobili del maiale. Scartavano i rimasugli della macellazione, le costine, ormai ridotte all’osso, i piedi, il codino, le orecchie, le cotiche. Il povero “paisan” che, assieme alla famiglia, aveva sgranato gli occhi davanti a lonze, prosciutti, cotechini, lardi, pancette e “cudegott”, sperando di farsi qualche bella mangiata, ecco che davanti a qualche misero quattrino, concesso, bontà sua, dal “milanesun” con il portafogli e la pancia gonfi, acconsentiva, a malincuore, alla vendita di quei tesori. Anche se pochi, i “danée” erano una benedizione: valeva la pena mortificare il desiderio di mettere sotto i denti le gloriose carni del “purcèll”. Restavano lì gli avanzi che il signore aveva guardato, quasi con disprezzo: “Sen fu de chi rob lì, mangiai ti”. E il contadino metteva da parte: “Vegnaran bon”. Siccome del maiale non si buttava niente, ma soprattutto la fame era tanta, ecco che quegli scarti venivano veramente buoni, eccome: pietanze che servivano a rallegrare e a riempire in qualche modo il desco famigliare».

Bisogna risalire al Cinquecento o al Seicento: «I “sciuri milanes” giungevano in Brianza ad acquistare dai contadini, pagando sicuramente prezzi da fame, le carni nobili del maiale. Scartavano i rimasugli della macellazione, le costine, ormai ridotte all’osso, i piedi, il codino, le orecchie, le cotiche. Il povero “paisan” che, assieme alla famiglia, aveva sgranato gli occhi davanti a lonze, prosciutti, cotechini, lardi, pancette e “cudegott”, sperando di farsi qualche bella mangiata, ecco che davanti a qualche misero quattrino, concesso, bontà sua, dal “milanesun” con il portafogli e la pancia gonfi, acconsentiva, a malincuore, alla vendita di quei tesori. Anche se pochi, i “danée” erano una benedizione: valeva la pena mortificare il desiderio di mettere sotto i denti le gloriose carni del “purcèll”. Restavano lì gli avanzi che il signore aveva guardato, quasi con disprezzo: “Sen fu de chi rob lì, mangiai ti”. E il contadino metteva da parte: “Vegnaran bon”. Siccome del maiale non si buttava niente, ma soprattutto la fame era tanta, ecco che quegli scarti venivano veramente buoni, eccome: pietanze che servivano a rallegrare e a riempire in qualche modo il desco famigliare».

Se sono stati indicati piatti simili nelle tradizioni spagnola e tedesca, Magni preferisce una propria suggestione: «Un giorno una “resgiura” che si stava spremendo le meningi per inventare un “quai cos de bön” da mettere in tavola e far sorridere la famiglia, è stata illuminata dalla grande, geniale, idea di prendere le verze rimaste nell’orto e dare corpo a tutta quella disordinata sfilza di scarti che i “milanes aveva minga voroeu”. (…) Ecco inventata la cassoeula: un mangiare povero che in fretta diventa ricco».

Perché da quella umile casa contadina, la ricetta si diffuse, arrivando proprio fino a Milano e conquistando gli stessi “sciuri”: «A terminare l’opera fu una servotta brianzola che portata a lavorare in una nobile e ricchissima casata milanese, un giorno si ingegnò a cucinare una cassoeula secondo la ricetta che aveva imparato da sua madre nella cascina contadina da dove veniva. Fu un successo inatteso, un vero colpo di scena, tutta la Milano nobile e ricca, potente e prepotente, volle gustare la cassoeula, ma ormai era troppo tardi. I contadini, che si erano fatti furbi, se la tennero per loro. Si riscattarono facendo pagare ai “milanes” le orecchie e le cotiche del “porcèll” più care della lonza».

Chissà se è andata proprio così. Perché no? Le molte varianti testimoniano la diffusione di una ricetta tramandata di bocca in bocca (è il caso di dirlo!) e che sta stretta in ogni tentativo di codificazione. E oggi, anch’essa fa i conti coi gusti che cambiano, le diete, le raccomandazioni salutiste.

A questo proposito, Magni riporta una riflessione del giornalista di enogastronomia Alberto Paolo Schieppati: «Provenienti da food blogger e giornaliste “moderne”, non si contano le proposte di rivisitazione della cassoeula o cazzoeula e cazzuola come dir si voglia. Tutte partono dal presupposto che sia un piatto grasso e nocivo per la salute e in quanto tale debba essere, quanto meno alleggerito. E allora, via con le rivisitazioni e le esecuzioni sommarie. (…) Mal sopporto l’idea che si debba adeguare un piatto ai ritmi dettati dai nuovi stili di vita. (…) Questa moda delle rivisitazioni, soprattutto quella messa in pista da blogger e pseudogiornaliste del mondo dell’alimentazione, alla lunga è fastidiosa. Anche perché, più che leggera, la cassoeula deve essere ben fatta».

Perché – continua Magni – la cassoeula deve essere grassa, “bèla vuncia” al punto giusto, altrimenti non si può chiamare cassoeula. Tutti i grandi gourmet educati ai sapori nobili della cucina, o anche semplici amanti dei gusti genuini e forti della tradizione contadina brianzola sono per l’equazione: cassoeula uguale a vigoroso succulenza. Il dizionario Treccani informa che “succulenza” è termione che vien da succo, che nel caso della cassoeula signficica grasso».

Altrimenti – come dice un altro chef, Sergio Mauri - «si fa a meno di gustarla. Se la si mangia non ci si può privare di sentire in bocca, di gustare sul palato la sua giusta succulenza. (…) Alla base di tutto c’è che questo piatto deve avere la sua elevata percentuale di grassezza. (…) Ho visto cucinare la cassoeula, almeno così veniva chiamata, che poteva andare bene per i pasti negli ospedali. Ma non si poteva chiamare cassoeula. (…) chi mangiava la cassoeula un tempo? Gente che faceva una gran fatica: la mangiavano sempre, nella stagione fredda, i contadini, i muratori, perché avevano bisogno di molte calorie. La mangiavano, magari solo qualche volta all’anno, le famiglie povere, le quali, una volta tanto potevano avere a disposizione un bel po’ di calorie». Così com’era la cassoeula che si preparava a casa dell’autore: «Il nonno diceva che quando si gustava questo stupendo mangiare, “important l’era sciuscià i oss”. (…) Davanti a una bella cassoeula in procinto di essere golosamente infilata in bocca, masticata con giusta lentezza e poi inghiottita con altrettanta calma, accompagnata dalla polenta giusta, il povero “paisan” cominciava a sentirsi un signore, addirittura più ricco del maledetto strozzino padrone delle sue terre, il nobile e ricco “sciür padrun” che gli portava via quasi tutto il raccolto. “El marches”, al quale qualche volta “el resgiù” avrebbe passato la lama del suo “fulcén” sul pomo d’Adamo, non sapeva nemmeno lontanamente conoscere la delizia offerta dalla cassoeula perché era abituato tutti i giorni a cibi più raffinati, ma di certo non così gustosi». E il nonno Richén «preparava questa grande trasgressione gastronomica per goderne, con tutta la famiglia allargata e pure qualche amico, il giorno prima del 17 gennaio, il giorno di sant’Antonio Abate, chiamato anche “sant’Antoni del purcéll”».

Così com’era la cassoeula che si preparava a casa dell’autore: «Il nonno diceva che quando si gustava questo stupendo mangiare, “important l’era sciuscià i oss”. (…) Davanti a una bella cassoeula in procinto di essere golosamente infilata in bocca, masticata con giusta lentezza e poi inghiottita con altrettanta calma, accompagnata dalla polenta giusta, il povero “paisan” cominciava a sentirsi un signore, addirittura più ricco del maledetto strozzino padrone delle sue terre, il nobile e ricco “sciür padrun” che gli portava via quasi tutto il raccolto. “El marches”, al quale qualche volta “el resgiù” avrebbe passato la lama del suo “fulcén” sul pomo d’Adamo, non sapeva nemmeno lontanamente conoscere la delizia offerta dalla cassoeula perché era abituato tutti i giorni a cibi più raffinati, ma di certo non così gustosi». E il nonno Richén «preparava questa grande trasgressione gastronomica per goderne, con tutta la famiglia allargata e pure qualche amico, il giorno prima del 17 gennaio, il giorno di sant’Antonio Abate, chiamato anche “sant’Antoni del purcéll”».

Proprio in giorni come questi nasceva il piatto tipico della cucina brianzola, la ''cassoeula'' che nessuno sa bene cosa voglia dire e come si scriva esattamente ma che è una maniera di cucinare gli scarti del maiale: le orecchie, il codino, il musetto, i piedini, le costine, le cotenne. Il tutto legato dalla verza, ortaggio invernale che dà il meglio quando il gelo vi deposita un velo di brina. Una lunga tradizione alla quale ha dedicato un libro il giornalista Emilio Magni: ''Il sorriso della cassoeula'', uscito per Mursia nel 2018.

“Storia e storie di un piatto lombardo”, recita il sottotitolo del libro. E infatti il racconto mette assieme letture, ricostruzioni storiche, ricordi personali, incontri con cuochi e massaie, viaggi per il mondo, le cene con Walter Bonatti e le discussioni con Gianni Brera, infine anche tre novelle a insaporire il tutto: «Come tutte le vere star – spiega l’autore nell’introduzione – la cassoeula è oggetto di storie e leggende in cui, a volte, è difficile distinguere dove finisce la realtà e dove comincia la fantasia. In questo lavoro ho fatto un po’ come le “resgiure” di una volta: ho mescolato ingredienti della tradizione e ci ho messo del mio», una sorta di “cassoeula letteraria” da gustare «in attesa, si spera, di andare a tavola».

Magni parte da una convinzione: «La cassoeula è un bel simbolo del riscatto del mondo contadino nei confronti dei sciuri de Milan, quelli che nel contado arrivavano ad accaparrarsi le cose buone da mangiare, spadroneggiando e concedendo solo qualche misero soldo».

Se sono stati indicati piatti simili nelle tradizioni spagnola e tedesca, Magni preferisce una propria suggestione: «Un giorno una “resgiura” che si stava spremendo le meningi per inventare un “quai cos de bön” da mettere in tavola e far sorridere la famiglia, è stata illuminata dalla grande, geniale, idea di prendere le verze rimaste nell’orto e dare corpo a tutta quella disordinata sfilza di scarti che i “milanes aveva minga voroeu”. (…) Ecco inventata la cassoeula: un mangiare povero che in fretta diventa ricco».

Perché da quella umile casa contadina, la ricetta si diffuse, arrivando proprio fino a Milano e conquistando gli stessi “sciuri”: «A terminare l’opera fu una servotta brianzola che portata a lavorare in una nobile e ricchissima casata milanese, un giorno si ingegnò a cucinare una cassoeula secondo la ricetta che aveva imparato da sua madre nella cascina contadina da dove veniva. Fu un successo inatteso, un vero colpo di scena, tutta la Milano nobile e ricca, potente e prepotente, volle gustare la cassoeula, ma ormai era troppo tardi. I contadini, che si erano fatti furbi, se la tennero per loro. Si riscattarono facendo pagare ai “milanes” le orecchie e le cotiche del “porcèll” più care della lonza».

Emilio Magni durante la presentazione di alcune sue opere in dialetto a Perego

Chissà se è andata proprio così. Perché no? Le molte varianti testimoniano la diffusione di una ricetta tramandata di bocca in bocca (è il caso di dirlo!) e che sta stretta in ogni tentativo di codificazione. E oggi, anch’essa fa i conti coi gusti che cambiano, le diete, le raccomandazioni salutiste.

A questo proposito, Magni riporta una riflessione del giornalista di enogastronomia Alberto Paolo Schieppati: «Provenienti da food blogger e giornaliste “moderne”, non si contano le proposte di rivisitazione della cassoeula o cazzoeula e cazzuola come dir si voglia. Tutte partono dal presupposto che sia un piatto grasso e nocivo per la salute e in quanto tale debba essere, quanto meno alleggerito. E allora, via con le rivisitazioni e le esecuzioni sommarie. (…) Mal sopporto l’idea che si debba adeguare un piatto ai ritmi dettati dai nuovi stili di vita. (…) Questa moda delle rivisitazioni, soprattutto quella messa in pista da blogger e pseudogiornaliste del mondo dell’alimentazione, alla lunga è fastidiosa. Anche perché, più che leggera, la cassoeula deve essere ben fatta».

Perché – continua Magni – la cassoeula deve essere grassa, “bèla vuncia” al punto giusto, altrimenti non si può chiamare cassoeula. Tutti i grandi gourmet educati ai sapori nobili della cucina, o anche semplici amanti dei gusti genuini e forti della tradizione contadina brianzola sono per l’equazione: cassoeula uguale a vigoroso succulenza. Il dizionario Treccani informa che “succulenza” è termione che vien da succo, che nel caso della cassoeula signficica grasso».

Altrimenti – come dice un altro chef, Sergio Mauri - «si fa a meno di gustarla. Se la si mangia non ci si può privare di sentire in bocca, di gustare sul palato la sua giusta succulenza. (…) Alla base di tutto c’è che questo piatto deve avere la sua elevata percentuale di grassezza. (…) Ho visto cucinare la cassoeula, almeno così veniva chiamata, che poteva andare bene per i pasti negli ospedali. Ma non si poteva chiamare cassoeula. (…) chi mangiava la cassoeula un tempo? Gente che faceva una gran fatica: la mangiavano sempre, nella stagione fredda, i contadini, i muratori, perché avevano bisogno di molte calorie. La mangiavano, magari solo qualche volta all’anno, le famiglie povere, le quali, una volta tanto potevano avere a disposizione un bel po’ di calorie».

Dario Cercek