SCAFFALE LECCHESE/169: Ennio Morlotti, le tappe di un percorso umano e artistico

«Arrivai a venticinque anni che ero l’uomo più avvilito del mondo»: la vita da impiegato gli andava stretta; di più: gli sembrava un lento suicidio. Fu a quel punto che si mise a dipingere. Diventando uno dei grandi pittori del Novecento, non solo italiano. Stiamo parlando di Ennio Morlotti, nato il 21 settembre 1910 a Lecco e morto il 15 dicembre 1992 a Milano.

Il catalogo generale della sua opera è stato pubblicato nel 2000 da Skira. Due voluminosi tomi con testi di Gianfranco Bruno, Pier Giovanni Castagnoli e gli apparati di Donatella Biasin: vi sono registrate oltre duemila opere da un paesaggio di Valmadrera del 1936 alle rose del 1992. Racchiude praticamente l’intera produzione del grande artista lecchese. Già all’indomani della morte, però, la Banca Popolare di Lecco aveva omaggiato la memoria di Morlotti con libro stampato presso Electa nel 1993 con saggi di Roberto Tassi e Carlo Pirovano e con alcuni contributi di Anna Caterina Bellati che offre spunti interessanti per noialtri lecchesi a partire dal controverso rapporto tra il pittore e la sua città natale. Raccontandoci anche alcuni aspetti più privati grazie alle testimonianze degli amici di un tempo. Per esempio, l’avvocato Franco Calvetti: «Eravamo senza soldi ma indipendenti dalle famiglie, lui abitava con il pianista Alfonso Micheli. Dio che casa! Un disordine, ma ci si respirava una bell’aria; benché avessero lo sfratto (esecutivo si direbbe oggi) non si preoccupavano troppo per il domani: erano tutte e due presi dalla propria arte».

Già all’indomani della morte, però, la Banca Popolare di Lecco aveva omaggiato la memoria di Morlotti con libro stampato presso Electa nel 1993 con saggi di Roberto Tassi e Carlo Pirovano e con alcuni contributi di Anna Caterina Bellati che offre spunti interessanti per noialtri lecchesi a partire dal controverso rapporto tra il pittore e la sua città natale. Raccontandoci anche alcuni aspetti più privati grazie alle testimonianze degli amici di un tempo. Per esempio, l’avvocato Franco Calvetti: «Eravamo senza soldi ma indipendenti dalle famiglie, lui abitava con il pianista Alfonso Micheli. Dio che casa! Un disordine, ma ci si respirava una bell’aria; benché avessero lo sfratto (esecutivo si direbbe oggi) non si preoccupavano troppo per il domani: erano tutte e due presi dalla propria arte». E alla sera – ricordava lo stesso Calvetti a Franco Cajani - «si andava tutti insieme (e non tutti avevano cenato), con Antonio Sironi, autore del mai pubblicato romanzo “La città del malaffare” (che era la Lecco di allora ed era roba da andare in galera), col poeta Luigi Capelli di “Amara fonte”, alla trattoria Concordia o all’osteria del Valsecchi di via Cairoli, dove i nostri vinosi sogni di gloria venivano puntualmente approvati da quell’Ezio “divino”, autentico intelligente barbone, immortalato da Orlando Sora, in una famosa tela, che lo vede ritratto proprio accanto a Morlotti, per l’occasione estemporaneo suonatore di chitarra».

E alla sera – ricordava lo stesso Calvetti a Franco Cajani - «si andava tutti insieme (e non tutti avevano cenato), con Antonio Sironi, autore del mai pubblicato romanzo “La città del malaffare” (che era la Lecco di allora ed era roba da andare in galera), col poeta Luigi Capelli di “Amara fonte”, alla trattoria Concordia o all’osteria del Valsecchi di via Cairoli, dove i nostri vinosi sogni di gloria venivano puntualmente approvati da quell’Ezio “divino”, autentico intelligente barbone, immortalato da Orlando Sora, in una famosa tela, che lo vede ritratto proprio accanto a Morlotti, per l’occasione estemporaneo suonatore di chitarra».

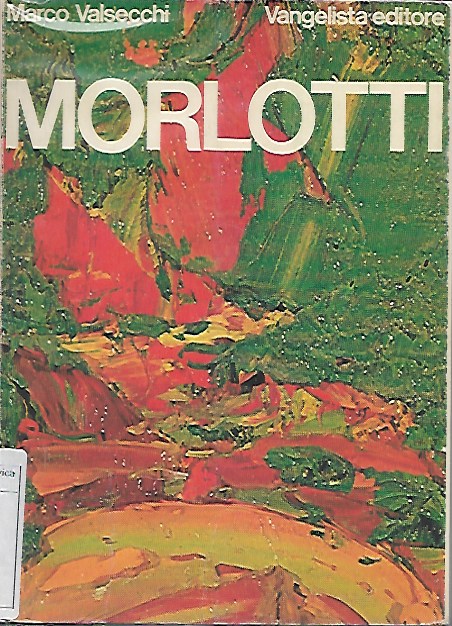

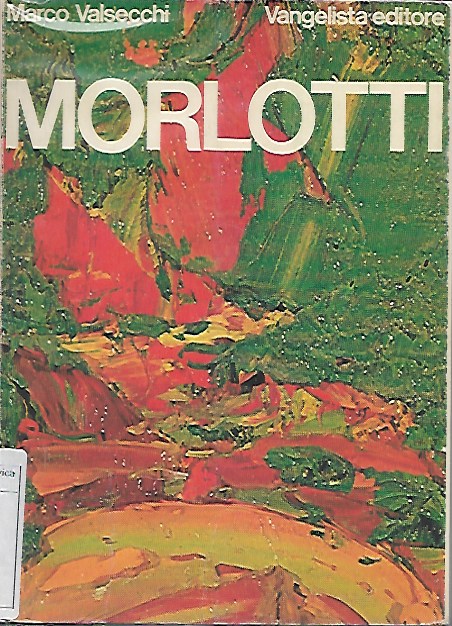

Resta ancora importante, inoltre, la monografia firmata da Marco Valsecchi e pubblicata dall’editore Vangelista nel 1972. Si tratta di titoli essenziali per ricostruire le tappe di un percorso umano e artistico, in un elenco naturalmente sterminato (la Bibliografia della critica pubblicata dalla Galleria Bambaia di Busto Arsizio nel 1986, ad artista ancora vivente, era già un volume di oltre duecento pagine).

Si tratta di titoli essenziali per ricostruire le tappe di un percorso umano e artistico, in un elenco naturalmente sterminato (la Bibliografia della critica pubblicata dalla Galleria Bambaia di Busto Arsizio nel 1986, ad artista ancora vivente, era già un volume di oltre duecento pagine).

Dal 1997, una targa posta dal Lions club celebra la casa di via Visconti 24 dove Morlotti nacque nel 1910. Padre invalido di guerra e mamma maestra, Ennio era il terzo di cinque figli. Come suol dirsi, c’era poco da scialare. E infatti, dopo le scuole in parte frequentate in un collegio a Seregno, ancora tredicenne andò a lavorare, impiegato in un oleificio prima e in un colorificio poi, ma anche con un periodo da operaio in un’azienda meccanica. Crescendo «scontroso e introverso, ma amico di molti begli ingegni», come ebbe a scrivere Nino Lupica. Avrebbe ricordato lo stesso Morlotti: «Avevo un’idea confusa di me stesso. Che avessi la vocazione per l’arte, lo dice il fatto che già da ragazzo entravo nei musei. (…) Mi piaceva il museo, mi piacevano gli artisti. A Lecco ve n’erano alcuni. Ma mi sembravano troppo diversi da me e troppo in alto, perché li potessi imitare. Facevo il contabile, eravamo una famiglia di tante persone. Ma oscuramente sentivo dentro di me una ribellione, quell’impiego mi pareva un lento suicidio». Fu il pittore Orlando Sora «che mi spinse a prendere i pennelli in mano. Lo fanno in tanti, mi diceva, prova anche tu». Il giovane Ennio seguì il consiglio e gli insegnamenti di Sora. Così si licenziò e si presentò per la maturità artistica a Brera «nel ’37 preparandomi da solo. Se fossi fallito come pittore avrei fatto il professore di disegno». Poi, grazie a una borsa di studio che gli fecero ottenere Aldo Carpi e Achille Funi, frequentò l’Accademia di Brera. E nello stesso 1937 ci fu la prima uscita pubblica, alla “Mostra del paesaggio lecchese”: espose tre opere che vennero acquistate dall’architetto Mario Cereghini. Lo stesso Cereghini che due anni dopo l’avrebbe chiamato ad affrescare la chiesa realizzata alla casa di riposo “Airoldi-Muzzi”, opera di cui dovremo tornare a parlare.

E nello stesso 1937 ci fu la prima uscita pubblica, alla “Mostra del paesaggio lecchese”: espose tre opere che vennero acquistate dall’architetto Mario Cereghini. Lo stesso Cereghini che due anni dopo l’avrebbe chiamato ad affrescare la chiesa realizzata alla casa di riposo “Airoldi-Muzzi”, opera di cui dovremo tornare a parlare.

I soldi ricavati dalla vendita dei quadri – ricorda Marco Valsecchi - gli permisero di andare a Parigi per restarvi quarantacinque giorni in un momento importante per l’arte moderna: Pablo Picasso eseguiva e presentava “Guernica”, Morlotti fu «uno dei pochi italiani a vederla in originale» ricavandone una profonda emozione al punto da scrivere, qualche anno dopo, una lettera aperta al genio spagnolo: «Caro Picasso, eravamo in tanti allora convinti che con “Guernica” la pittura aveva trovato una strada. Quel tanti ci portava alla convinzione assoluta. Con “Guernica” abbiamo cominciato a voler vivere, a uscir di prigione, a credere alla pittura e a noi, a non sentirci soli, aridi, inutili, rifiutati; a capire che anche noi pittori esistevamo in questo mondo da fare, eravamo uomini in mezzo agli uomini, dovevamo ricevere e dare». Da Parigi tornò a casa «con gli occhi pieni di pittura ma, giunto a Lecco, per quasi due anni si tiene lontano dai pennelli. Per poter ritornare a dipingere, gli è necessario lasciare sedimentare le impressioni accumulatesi, assorbire lentamente, elaborare interiormente quanto ha veduto. Quando ciò accade, ed è l’anno 1940, Morlotti è ormai in grado di dare sfogo a una visione di sorprendente novità. E’ ancora il paesaggio lacustre a ritornare nei dipinti di quel tempo: il lago e le montagne che vi incombono; ma è un occhio diverso quello che osserva ora le luci, i colori, i riflessi di quell’orizzonte ed è un polso altrimenti accelerato che guida adesso il pennello. (…) Una sorta di ebbrezza sfrena ora la visione del paesaggio e la surriscalda».

Da Parigi tornò a casa «con gli occhi pieni di pittura ma, giunto a Lecco, per quasi due anni si tiene lontano dai pennelli. Per poter ritornare a dipingere, gli è necessario lasciare sedimentare le impressioni accumulatesi, assorbire lentamente, elaborare interiormente quanto ha veduto. Quando ciò accade, ed è l’anno 1940, Morlotti è ormai in grado di dare sfogo a una visione di sorprendente novità. E’ ancora il paesaggio lacustre a ritornare nei dipinti di quel tempo: il lago e le montagne che vi incombono; ma è un occhio diverso quello che osserva ora le luci, i colori, i riflessi di quell’orizzonte ed è un polso altrimenti accelerato che guida adesso il pennello. (…) Una sorta di ebbrezza sfrena ora la visione del paesaggio e la surriscalda».

«Negli anni Quaranta – scrive Gianfranco Bruno - ogni strada è tracciata e chi non scompare resta un uomo sole di fronte agli eventi disastrosi che si preparano e alla speranza di solidarietà che viene meno».

Anni cruciali. «Tra il 1941 e il 1945 – registra Roberto Tassi - l’artista dipinge opere che risultano memorabili, non soltanto nella sua storia, ma per la pittura europea. I paesaggi di Mondonico (…) restano punti di riferimento obbligati quando si intenda parlare di pittura del nostro tempo. (…) Morlotti è stato il maggiore e più completo pittore di natura del nostro secolo».

I critici citano Cezanne, Van Gogh, Picasso, la collaborazione con il movimento di “Corrente”, il naturalismo lombardo. Non possiamo certo qui addentrarci in un’analisi di quella pittura che prese forma in quegli anni Quaranta e che avrebbe poi contraddistinto i decenni successivi con tutte le varianti annesse, dalle rocce alle bagnanti.

La particolarità e la grandezza di Morlotti stanno nel nuovo modo di vedere la natura: uno sguardo sempre più ravvicinato, un indugiare sul dettaglio fino a farlo scomparire per vederlo nella sua consistenza più che nella forma, non più la figura ma la materia stessa.

«Il paesaggio – scrive ancora Tassi - come parete naturale che ha in sé la propria profondità e che riassume e contiene quanto in natura si sente abitare negli oscuri grovigli, nelle germinazioni,, nei depositi del tempo, l di là delle parvenze, comincia ad avere la sua prima forma nell’opera di Morlotti con i “Dossi” del 1946, nei quali ancora era conservata una distanza e, sopra la terra, uno spazio di cielo; ha poi un periodo di arresto fino al 1953, quando riprende con fortissima ispirazione in quelle opere per le quali si è pensato a una sorta di taglio geologico, ma che in realtà erano già vera e propria parete naturale, essenza e concentrato di colori (…) possedere la Natura». Avrebbe spiegato lo stesso Morlotti: «Mi sento come un insetto dentro le cose. Perché qui i motivi non sono nature morte, nella normale accezione: sono dei momenti della vita delle piante, veduti dal di dentro, nell’espandersi delle foglie e dei fiori dai gambi sottili, nella germinazione tardiva di altri semi, foresta in miniatura, in cui passano lenti ci coleotteri, o volano le farfalle, e fanno la spola le formiche operose».

Come accaduto per altri, anche per Morlotti, il riconoscimento da parte della città in cui nacque fu tardivo, per quanto poi ci si rifece con la benemerenza civica e una serie di mostre. Scrive Bellati: «L’arte non viene riconosciuta quando è al suo esordio, ci si pente poi di non averla capita – dopo, quando un’opera del tale autore vale moltissimo. Questo rimproverava alla sua città: di averlo considerato pazzo. E, con il tempo, aveva congelato quei pochi ricordi positivi del consorzio umano: la madre (…) e qualche amico. Degli altri, quelli che avevano deriso la sua voglia di imparare, di studiare, di viaggiare, aveva dimenticato tutto. O, comunque, non se ne parlava mai. Tornava, ogni tanto, a guardare “il suo lago” ma di nascosto, per poche ore. A Lecco non poteva vivere: “No. Io qui non posso dipingere niente. Io a Lecco ritrovo la mia tristezza di un tempo, e quando me ne vado porto con me la mia malinconia di allora. Ma i miei soggetti, i miei motivi devo cercarli altrove: al di fuori di quella che fu la mia prigione”». Ennio Morlotti lascò dunque Lecco, lavorò a lungo in Brianza: a Mondonico prima e a Imbersago poi, mentre negli ultimi anni di vita aveva uno studio a Giovenzana di Colle Brianza. E proprio a Colle Brianza, nel piccolo cimitero di Ravellino, sarebbe stato sepolto sotto una lastra essenziale dove nel 2004 l’avrebbe raggiunto la moglie Anna.

Ennio Morlotti lascò dunque Lecco, lavorò a lungo in Brianza: a Mondonico prima e a Imbersago poi, mentre negli ultimi anni di vita aveva uno studio a Giovenzana di Colle Brianza. E proprio a Colle Brianza, nel piccolo cimitero di Ravellino, sarebbe stato sepolto sotto una lastra essenziale dove nel 2004 l’avrebbe raggiunto la moglie Anna.

Di Morlotti, i musei lecchesi erano entrati in possesso di un’importante collezione che lo Stato aveva sequestrato, per ragioni fiscali, alla celebre coppia Carlo Ponti e Sofia Loren, e che appunto erano state assegnate alla nostra città. Costituivano il cuore della Galleria comunale d’arte inaugurata nel 1983 a Villa Manzoni. Si trattava di una quarantina di opere dal 1942 al 1968, in grado di documentare un arco ampio dell’attività dell’artista. Dopo una lunga controversia giudiziaria, quelle opere dovettero essere restituite ai proprietari. A ricordarle, per quanto le riproduzioni non possano restituirci l’emozione che si prova di fronte all’originale, rimangono le fotografie contenute nel catalogo della Galleria stampato in quel 1983. Oggi, i nostri musei debbono accontentarsi di un’Adda a Imbersago “prestato” alla città dal Museo del Novecento di Milano e di un paesaggio donato da Romano Trojani nel 2016.

E rimane, naturalmente, il citato affresco all’istituto Airoldi-Muzzi, opera di un Morlotti che non è ancora Morlotti. Era stato appunto l’architetto Mario Cereghini a commissionare l’opera all’artista per decorare la nuova chiesa realizzata tra 1927 e 1939 ma inaugurata solo nel 1941 per via delle perplessità a proposito di un edificio troppo moderno. Perplessità che non risparmiarono lo stesso affresco: raffigura una processione del Corpus Domini guidata dal cardinale Ildefonso Schuster e alla quale partecipano molti personaggi lecchesi dell’epoca. Ma questa è già un’altra storia che merita di essere raccontata a parte.

Il catalogo generale della sua opera è stato pubblicato nel 2000 da Skira. Due voluminosi tomi con testi di Gianfranco Bruno, Pier Giovanni Castagnoli e gli apparati di Donatella Biasin: vi sono registrate oltre duemila opere da un paesaggio di Valmadrera del 1936 alle rose del 1992. Racchiude praticamente l’intera produzione del grande artista lecchese.

Resta ancora importante, inoltre, la monografia firmata da Marco Valsecchi e pubblicata dall’editore Vangelista nel 1972.

Dal 1997, una targa posta dal Lions club celebra la casa di via Visconti 24 dove Morlotti nacque nel 1910. Padre invalido di guerra e mamma maestra, Ennio era il terzo di cinque figli. Come suol dirsi, c’era poco da scialare. E infatti, dopo le scuole in parte frequentate in un collegio a Seregno, ancora tredicenne andò a lavorare, impiegato in un oleificio prima e in un colorificio poi, ma anche con un periodo da operaio in un’azienda meccanica. Crescendo «scontroso e introverso, ma amico di molti begli ingegni», come ebbe a scrivere Nino Lupica. Avrebbe ricordato lo stesso Morlotti: «Avevo un’idea confusa di me stesso. Che avessi la vocazione per l’arte, lo dice il fatto che già da ragazzo entravo nei musei. (…) Mi piaceva il museo, mi piacevano gli artisti. A Lecco ve n’erano alcuni. Ma mi sembravano troppo diversi da me e troppo in alto, perché li potessi imitare. Facevo il contabile, eravamo una famiglia di tante persone. Ma oscuramente sentivo dentro di me una ribellione, quell’impiego mi pareva un lento suicidio». Fu il pittore Orlando Sora «che mi spinse a prendere i pennelli in mano. Lo fanno in tanti, mi diceva, prova anche tu». Il giovane Ennio seguì il consiglio e gli insegnamenti di Sora. Così si licenziò e si presentò per la maturità artistica a Brera «nel ’37 preparandomi da solo. Se fossi fallito come pittore avrei fatto il professore di disegno». Poi, grazie a una borsa di studio che gli fecero ottenere Aldo Carpi e Achille Funi, frequentò l’Accademia di Brera.

I soldi ricavati dalla vendita dei quadri – ricorda Marco Valsecchi - gli permisero di andare a Parigi per restarvi quarantacinque giorni in un momento importante per l’arte moderna: Pablo Picasso eseguiva e presentava “Guernica”, Morlotti fu «uno dei pochi italiani a vederla in originale» ricavandone una profonda emozione al punto da scrivere, qualche anno dopo, una lettera aperta al genio spagnolo: «Caro Picasso, eravamo in tanti allora convinti che con “Guernica” la pittura aveva trovato una strada. Quel tanti ci portava alla convinzione assoluta. Con “Guernica” abbiamo cominciato a voler vivere, a uscir di prigione, a credere alla pittura e a noi, a non sentirci soli, aridi, inutili, rifiutati; a capire che anche noi pittori esistevamo in questo mondo da fare, eravamo uomini in mezzo agli uomini, dovevamo ricevere e dare».

La casa natale in Via Visconti

«Negli anni Quaranta – scrive Gianfranco Bruno - ogni strada è tracciata e chi non scompare resta un uomo sole di fronte agli eventi disastrosi che si preparano e alla speranza di solidarietà che viene meno».

Anni cruciali. «Tra il 1941 e il 1945 – registra Roberto Tassi - l’artista dipinge opere che risultano memorabili, non soltanto nella sua storia, ma per la pittura europea. I paesaggi di Mondonico (…) restano punti di riferimento obbligati quando si intenda parlare di pittura del nostro tempo. (…) Morlotti è stato il maggiore e più completo pittore di natura del nostro secolo».

I critici citano Cezanne, Van Gogh, Picasso, la collaborazione con il movimento di “Corrente”, il naturalismo lombardo. Non possiamo certo qui addentrarci in un’analisi di quella pittura che prese forma in quegli anni Quaranta e che avrebbe poi contraddistinto i decenni successivi con tutte le varianti annesse, dalle rocce alle bagnanti.

La particolarità e la grandezza di Morlotti stanno nel nuovo modo di vedere la natura: uno sguardo sempre più ravvicinato, un indugiare sul dettaglio fino a farlo scomparire per vederlo nella sua consistenza più che nella forma, non più la figura ma la materia stessa.

«Il paesaggio – scrive ancora Tassi - come parete naturale che ha in sé la propria profondità e che riassume e contiene quanto in natura si sente abitare negli oscuri grovigli, nelle germinazioni,, nei depositi del tempo, l di là delle parvenze, comincia ad avere la sua prima forma nell’opera di Morlotti con i “Dossi” del 1946, nei quali ancora era conservata una distanza e, sopra la terra, uno spazio di cielo; ha poi un periodo di arresto fino al 1953, quando riprende con fortissima ispirazione in quelle opere per le quali si è pensato a una sorta di taglio geologico, ma che in realtà erano già vera e propria parete naturale, essenza e concentrato di colori (…) possedere la Natura». Avrebbe spiegato lo stesso Morlotti: «Mi sento come un insetto dentro le cose. Perché qui i motivi non sono nature morte, nella normale accezione: sono dei momenti della vita delle piante, veduti dal di dentro, nell’espandersi delle foglie e dei fiori dai gambi sottili, nella germinazione tardiva di altri semi, foresta in miniatura, in cui passano lenti ci coleotteri, o volano le farfalle, e fanno la spola le formiche operose».

Come accaduto per altri, anche per Morlotti, il riconoscimento da parte della città in cui nacque fu tardivo, per quanto poi ci si rifece con la benemerenza civica e una serie di mostre. Scrive Bellati: «L’arte non viene riconosciuta quando è al suo esordio, ci si pente poi di non averla capita – dopo, quando un’opera del tale autore vale moltissimo. Questo rimproverava alla sua città: di averlo considerato pazzo. E, con il tempo, aveva congelato quei pochi ricordi positivi del consorzio umano: la madre (…) e qualche amico. Degli altri, quelli che avevano deriso la sua voglia di imparare, di studiare, di viaggiare, aveva dimenticato tutto. O, comunque, non se ne parlava mai. Tornava, ogni tanto, a guardare “il suo lago” ma di nascosto, per poche ore. A Lecco non poteva vivere: “No. Io qui non posso dipingere niente. Io a Lecco ritrovo la mia tristezza di un tempo, e quando me ne vado porto con me la mia malinconia di allora. Ma i miei soggetti, i miei motivi devo cercarli altrove: al di fuori di quella che fu la mia prigione”».

Di Morlotti, i musei lecchesi erano entrati in possesso di un’importante collezione che lo Stato aveva sequestrato, per ragioni fiscali, alla celebre coppia Carlo Ponti e Sofia Loren, e che appunto erano state assegnate alla nostra città. Costituivano il cuore della Galleria comunale d’arte inaugurata nel 1983 a Villa Manzoni. Si trattava di una quarantina di opere dal 1942 al 1968, in grado di documentare un arco ampio dell’attività dell’artista. Dopo una lunga controversia giudiziaria, quelle opere dovettero essere restituite ai proprietari. A ricordarle, per quanto le riproduzioni non possano restituirci l’emozione che si prova di fronte all’originale, rimangono le fotografie contenute nel catalogo della Galleria stampato in quel 1983. Oggi, i nostri musei debbono accontentarsi di un’Adda a Imbersago “prestato” alla città dal Museo del Novecento di Milano e di un paesaggio donato da Romano Trojani nel 2016.

Il monumento al cimitero di Ravellino

E rimane, naturalmente, il citato affresco all’istituto Airoldi-Muzzi, opera di un Morlotti che non è ancora Morlotti. Era stato appunto l’architetto Mario Cereghini a commissionare l’opera all’artista per decorare la nuova chiesa realizzata tra 1927 e 1939 ma inaugurata solo nel 1941 per via delle perplessità a proposito di un edificio troppo moderno. Perplessità che non risparmiarono lo stesso affresco: raffigura una processione del Corpus Domini guidata dal cardinale Ildefonso Schuster e alla quale partecipano molti personaggi lecchesi dell’epoca. Ma questa è già un’altra storia che merita di essere raccontata a parte.

Dario Cercek