SCAFFALE LECCHESE/168: 'La donna del gioco' di Daccò, due romanzi in uno

«Altro che Satana e la “Donna del gioco”, in quella valle i diavoli esistono ma in carne e ossa» e i santi «sono come le streghe: non esistono se non nelle fantasie del popolino, sono solo dei furbi che lo fanno credere». E tra i furbi, c’è anche qualcuno di quei Manzoni, avi dell’Alessandro scrittore, che si sa essere stati prepotenti non poco. Tanto da portare verso il rogo per stregoneria donne di famiglie rivali. Si diverte Gianluigi Daccò, l’ex conservatore dei musei lecchesi, a unire destini e annodare curiosi fili. Approfittando di certe lacune nella documentazione storica.

Romanzo storico? Sì e no. Nel senso che l’autore mischia le carte e ingarbuglia la matassa della Storia, mutando il corso di certi eventi. Oltre a immaginare luoghi indefiniti, ma nel contempo sparpagliando indizi che molto suggeriscono.

Il cuore del racconto è un autentico processo lecchese di stregoneria del 1571 che gli storici non sanno come si sia concluso essendo andate perdute le carte dell’epoca. E’ certo che le streghe vennero condannate al rogo ed è altrettanto certo che alla sentenza si oppose il consiglio cittadino riuscendo a ottenerne l’annullamento. Dopo di che il buio. Nel quale si è appunto infilato Daccò immaginando quel che i documenti tacciono.

Della vita adulta non sappiamo (di là da una sala conferenze che sta sulla stessa piazza di un teatro), ma è evidente che l’infanzia e la giovinezza “lariane” di Dorio sono raccontate attraverso una lente quasi autobiografica, con episodi che Daccò deve avere pescato dalla propria infanzia e dalla propria giovinezza, orizzonti che sono quelli del centro cittadino di Lecco e personaggi non nominati ma che a tratti una certa generazione di lettori lecchesi potrebbe forse riconoscere, chissà: «I tetti della città vecchia di Lariana erano un mondo a parte, folto di comignoli sporgenti dalle tegole sbrecciate, di lucernai che aprivano all’improvviso i loro specchi di vetro opaco, di piccoli prati di coppi coperti di muschio. (…) Un intero universo scoperto a sette anni sotto la guida di Dolfo. Lui strisciava davanti, io, Luigino e Gianfranco dietro: l’avremmo seguito ovunque perché era un “grande” che ci degnava, quando gli girava però, della sua compagnia. (…) Due o tre anni di distanza per i bambini di allora costituivano una differenza di classe enorme, un distacco sociale quasi insormontabile».

Daccò è autore di un romanzo, “La donna del gioco”, pubblicato lo scorso anno dalla “Cinquesensi” di Sara Vitali e presentato proprio in occasione dell’autunno manzoniano. Un romanzo che in realtà sono due romanzi: due vicende che corrono parallele legate tra loro con nessi apparentemente pretestuosi che consentono però un sorprendente finale. Qui non lo si anticipa, naturalmente, lasciandone ai lettori il gusto della scoperta.

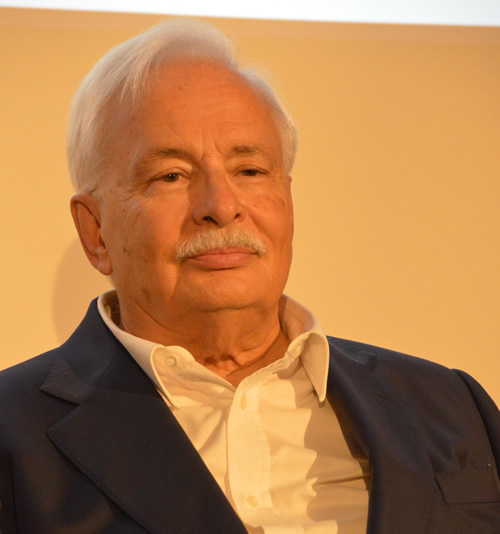

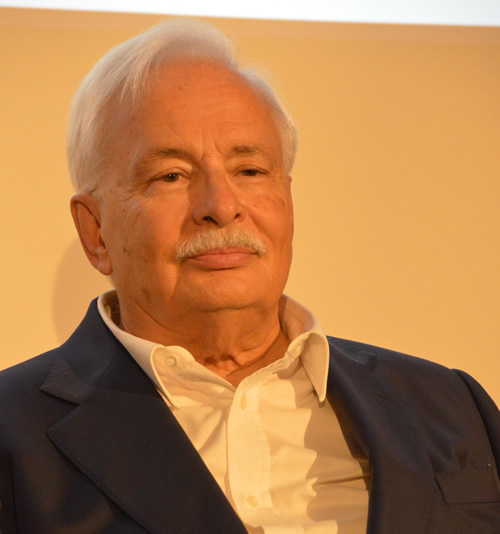

Gianluigi Daccò

Il cuore del racconto è un autentico processo lecchese di stregoneria del 1571 che gli storici non sanno come si sia concluso essendo andate perdute le carte dell’epoca. E’ certo che le streghe vennero condannate al rogo ed è altrettanto certo che alla sentenza si oppose il consiglio cittadino riuscendo a ottenerne l’annullamento. Dopo di che il buio. Nel quale si è appunto infilato Daccò immaginando quel che i documenti tacciono.

Sulla storia cinquecentesca si sovrappongono le vicende personali di Vico Dorio che vive a cavallo tra Novecento e Duemila, funzionario della soprintendenza che, licenziato per un’irregolarità non proprio innocente, decide di tornare nella propria città aprendo prima una libreria antiquaria e poi una galleria d’arte. Ed è proprio Dorio a raccontare la conclusione del processo dopo il casuale ritrovamento in un archivio delle carte perdute.

La città in questione è appellata Lariana e «si sa solo – dice lo stesso autore nelle note in coda al volume – che si trova sul Lario, lago da cui prende nome. Con quale centro si possa identificare, Como, Lecco o chissà quale altro, non è dato sapere. Così anche per Valnigra, Piazzo e Gaggio, i posti delle supposte streghe. Sono immaginati comunque in una vallata delle Prealpi, al confine con Valtellina e Svizzera». Ma basterebbe la cornice dei monti frastagliati a farci propendere per Lecco. E infatti Dorio una tersa mattina di maggio se ne sale sul monte Serrada andando a salutare il «Bigio del Rifugio Azzoni». Il Bigio: mica un soprannome qualsiasi, tra l’altro. E poi, ascoltate la vita di quasi tutti: «Laurà, laurà, laurà e la dumenéga in gésa» che è vero può essere esteso a tanti altri luoghi, ma sappiamo che su questo ramo del lago sono parole dal significato particolare. Per quanto, raccontandoci di uno stampatore in fuga verso le terre svizzere, Daccò lo fa espatriare da Pedrinate, ancora oggi valico quasi sperduto sui colli comaschi e cinque secoli fa, chissà, probabilmente solo un sentieruzzo tra i boschi. Per inciso, lo stampatore, si chiama Penzio: come non pensare a quel Giacomo Pencio che da Lecco andò a Venezia esercitando l’arte della stampa tra 1495 e 1527? Le date non coincidono, ma nel romanzo la preoccupazione di Daccò non è la fedeltà storica. Considerato che descrive una Lariana governata dai famigliari del Medeghino, immaginando dunque meno effimero di quanto sia stato il dominio lariano di Gian Giacomo Medici.

Del resto, le trame e le mire politiche sul piccolo principato lariano non sono estranee allo svolgersi degli eventi. Che riassumere è impossibile. Diciamo solo che al procedere scontato del potere religioso contro le streghe si oppone il potere civile di donna Barbara (recente vedova del principe Agostino Medici, fratello del Medeghino) a rischio d’essere ella pure accusata d’eresia. Regnante per conto dell’ancora minorenne figlio (Gian Giacomo, come l’illustre zio), donna Barbara si affida alle indagini del medico di corte che rappresenta lo sguardo della scienza su quel mondo governato dalla magia alla quale tutti o quasi credono, popolani e inquisitori. E così, le stesse streghe, donne misere con qualche conoscenza sull’uso delle erbe tramandata da generazioni, «forse sono soltanto delle pazze che si influenzano l’un l’altra e a forza di inventarsi rapporti stretti con le forze diaboliche hanno finito col crederci anche loro. Vanterie folli».

Sennonché, appunto, «altro che Satana, in quella valle i diavoli esistono ma in carne e ossa». Come un sensale di cavalli racconta al nostro medico, evocando quel Pasino che è padrone di miniere e fucine in valle, quasi signore assoluto: «La fortuna l’aveva fatta il padre venuto in Valnigra da chissà dove, “diseven da Bergum o dai Grisun”, Bergamo o Grigioni, “se sa mia”. (…) Era soprannominato Manzone. Il perché non lo so, forse per prenderlo in giro tanto era striminzito. (…) Era uno di quelli bravi a lavorare ma gramo come il tossico. Piccolo, brutto e cattivo. Anche Pasino è così. Un tronco cattivo non può dare che frutti cattivi. (…) Il pà del Pasino, il Manzone (…) ha lasciato sacchi e sacchi pieni di scudi, “i disen”, e dodici figli, “dùdes bagàj e tusànett” e tutti ben sistemati: le figlie sposate con i maggiori “ferrascett”, gli industriali del principato o come minimo con dei notai, il figlio maggiore è l’arciprete della valle, ma chi comanda “l’é pròpi luu”, il figlio minore, proprio il sciȗr Pasino. Tremano tutti solo a nominarlo». E le streghe «sono utili anche quelle a quel boia porco che, anche lì, ci ha messo il suo zampino, lo san tutti qui in valle, tutto a quello lì serve per i suoi affari, “anca i stròlegh e i striòtt”, anche le streghe e i maghi, insomma. (…) Giù in città, proprio fuori dalle mura, al Caleotto, si sta facendo costruire una villa, ma che villa, un vero palazzo tutto dipinto, “i disen”. Tra qualche anno lo vedremo decurione quello lì, vedrete, vedrete: don Pasino si farà chiamare. E pensare che suo padre è venuto qui con le pezze al culo come garzone di un “bressan”» Era chiaro adesso, per il medico: «La vicenda delle streghe era partita da una denuncia dell’arciprete, per fanatismo o perché d’accordo con il fratello minore o per tutti e due i motivi insieme; poi suo fratello Pasino ne aveva approfittato per coinvolgerci, con testimoni falsi, dicerie e calunnie ben orientate, pure le donne della famiglia rivale».

A rintracciare i documenti storici, nel romanzo “parallelo”, è appunto Vico Dorio, personaggio tutto sommato inconcludente, perduto in un amore venefico per il quale rinuncia a moglie e figlia E qui sorge, naturalmente, il sospetto dell’irresistibile ammaliatrice, a suo modo “donna del gioco”, un “gioco” differente, non strega ma seduttrice fatale. Tema delicato e accostamento rischioso, da giudizio sospeso Comunque, a proposito di quelli come Vico Dorio la stragrande maggioranza dei suoi e “nostri” concittadini (ed eccolo qui un altro indizio “lecchese”) è solita pensare che si tratti di «uno che si occupa di cose del tutto inservibili, come quelle che ha studiato nella facoltà di cose inutili».

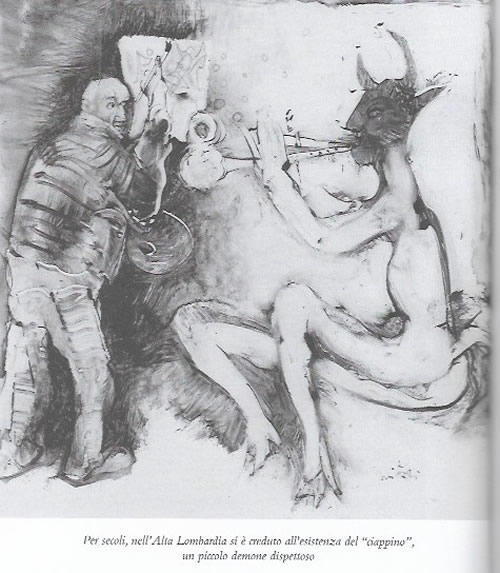

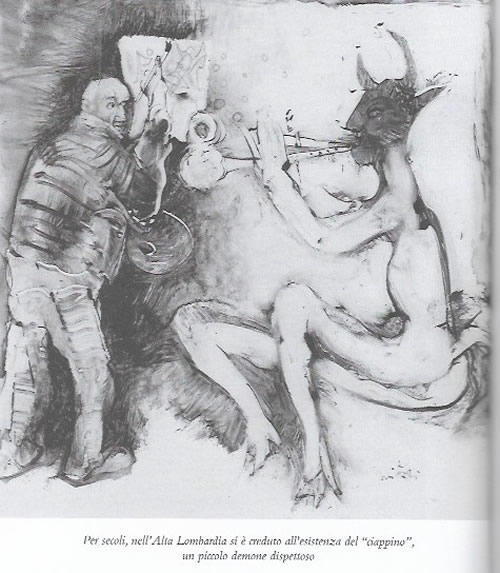

Il libro è anche impreziosito da alcune riproduzioni di incisioni del pittore Giancarlo Vitali, alcune delle quali - aveva detto Daccò in occasione della presentazione – hanno anche suggerito alcune pagine del romanzo.

PER RILEGGERE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI

Dario Cercek