SCAFFALE LECCHESE/142: le memorie da seminarista di Ghislanzoni e la sua espulsione per colpa di... una focaccia

Sette anni di seminario: «un severo istituto d’educazione, fra i più tradizionali, ma anche retto, a quel tempo, da norme maniacali» come sottolinea Aroldo Benini. Quel tempo è la prima metà dell’Ottocento, più precisamente il periodo dal 1834 al 1841, appunto i sette anni che il lecchese Antonio Ghislanzoni trascorse in seminario: vi entrò a quasi 10 anni tra le lacrime e ne venne espulso a quasi 17.

Scrive un biografo lecchese del Ghislanzoni, Armando Nava: «Non è da credersi che il padre avesse proprio intenzione di farne un luminare della Chiesa. Ma che! In Antonio non c’era la stoffa del prete, e i famigliari non avevano ragione di farsi delle illusioni in proposito. Il fatto si è che a quei tempi era invalso nella famiglie di Lecco l’uso di mandare i figli al vicino seminario di Castello. Se, giunti a una certa età (pensavano i parenti), si fossero sentiti trasportati verso la carriera ecclesiastica, avrebbero proseguito negli studi teologici; se al contrario la vocazione religiosa non fosse intervenuta e nessuna disposizione di vita sacerdotale si fosse in loro manifestata, sarebbero usciti dal reclusorio e sarebbero andati all’Università.»

Evidentemente Ghislanzoni non aveva quella vocazione, se «all’età di quattordici anni, udì il fermento della giovinezza ripetere con incalzante lena: “Bada, non farti prete”» e se in seguito– tralasciati anche i successivi studi di medicina –, si sarebbe votato al teatro, professione considerata non proprio onorevole se non già diabolica.

Del seminario di Lecco, in funzione dal 1795 al 1839, rimangono la chiesa e il chiostro ormai inglobato nel complesso residenziale sorto negli anni Settanta nel secolo scorso. Oltre alle tracce toponomastiche: il nome di una strada e il modo in cui i lecchesi ancora indicano quell’angolo di città.

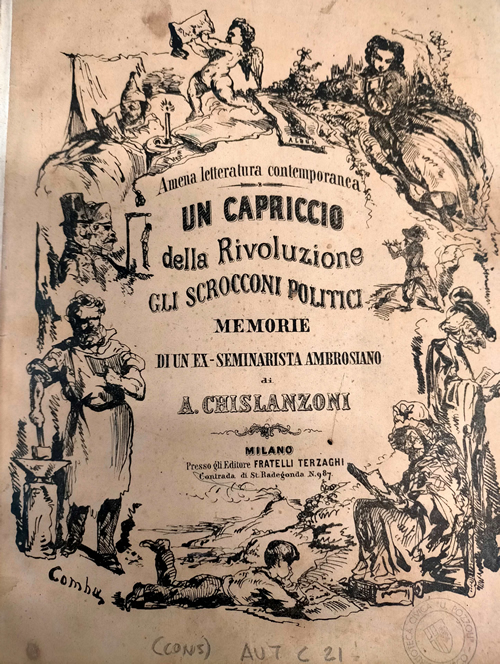

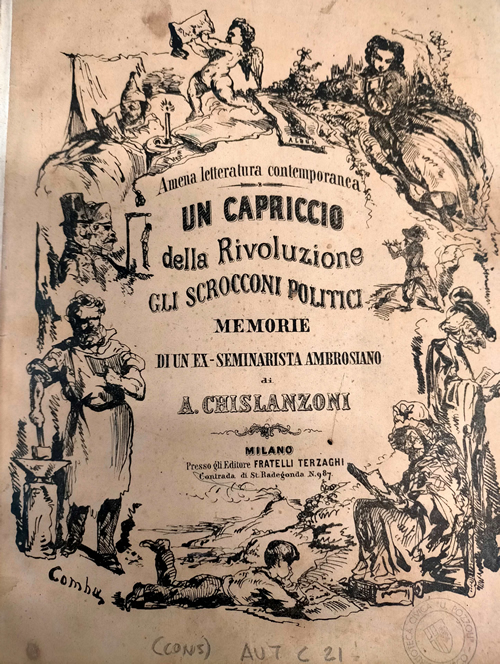

Di quegli anni è lo stesso Ghislanzoni a offrirci un resoconto nelle “Memorie di un ex seminarista” pubblicate nel 1860 sulla “Gazzetta del popolo” e in seguito in volume con altri racconti. Filtrato il ricordo dal tempo ormai trascorso e dall’esperienza, quel periodo non appare certo dei più felici, ma il Ghislanzoni va oltre il diario intimo e trae spunto dalle vicende personali per sollecitare una riforma dei seminari i quali finiscono con il non essere all’altezza del loro compito, con l’ordinare preti inadeguati.

Ma «Iddio mi inaridisca la lingua e mi tolga il raggio dell’intelletto prima che io scagli l’anatema sui sacerdoti. Se qualche volta, la penna ha ecceduto è solo perché «il mio stile propende al faceto, epperò torna forse meno acconcio a gravi argomenti. Io non rido mai né degli uomini, in genere, né dei preti in ispecie, ma sibbene dei loro difetti.» Quasi a mettere le mani avanti, ad anticipare eventuali accuse di anticlericalismo.

Non va dimenticata, del resto, la temperie di quell’epoca. Quando escono le “Memorie”, nel 1860, è un momento storico cruciale per il nostro Paese. Di lì a un anno sarà proclamato il Regno d’Italia. E si apre la cosiddetta questione romana. A proposito della quale, il Ghislanzoni scrive: «A cose finite, il papa si troverà meglio, e la chiesa onorata e glorificata più che nol fosse mai! Libero da ogni influenza straniera e da ogni cura temporale, indipendente nell’autorità ecclesiastica, amato e riverito da tutti i popoli, il pontefice sarà maggiore d’ogni re, d’ogni sovrano della terra.»

Anche se il “nostro” non riesce poi a trattenere l’ironia. Per esempio, a proposito di certe “sante indigestioni”: «Gli è un modo come un altro di rendere omaggio alla Divinità. E poiché le grasse e ricercate imbandigioni, i pollami, la selvaggina, i confetti, i vini e i liquori squisiti hanno per sé stessi una certa attrattiva, è fatto che anche i meno zelanti nell’altre pratiche religiose, a questa adempiono scrupolosamente, di mangiare ne’ giorni festivi e solenni il doppio, il triplo ed anche il quadruplo dell’ordinario. La voracità religiosa non in tutti i paesi né in tutte le classi si sviluppa ugualmente. Nei giorni di Natale, di Pasqua, dell’Epifania, del Capo d’anno, (…) un Napoletano mangia per due, un Romano mangia per tre, un Lombardo per quattro, un ambrosiano per cinque e un canonico ambrosiano per sei».

Però è con rispetto che affronta il tema del celibato dei preti, allora come oggi tema delicato e dibattuto: «Io non intendo discutere se provvida o dannosa la legge del celibato ecclesiastico; su ciò fu molto parlato e scritto, e le opinioni pendono tuttavia indecise; ma certo è legge durissima ai più, ed io credo che uomo sano, vigoroso, ben costituito, non possa viver celibe senza pericolo grave per sé medesimo e per la società. Mi vien detto che i digiuni, le macerazioni e i cilizi giovino assai a domare gli istinti ribelli; mi vien detto che la Provvidenza invigili in modo speciale su chi profferse il voto né io oso oppormi alle asserzioni autorevoli di persone che vissero e morirono in odore di santità; ma prima di cimentarsi al difficile esperimento, parmi il giovane seminarista debba innanzi tutto misurare la forza dei propri istinti; perocché ai preti e a’ parroci e a’ monsignori soprattutto, non rade si presentano le occasioni di infrangere i digiuni; né la Provvidenza è sempre disposta ad operare miracoli.»

Sulla vita seminariale incombeva un’atmosfera cupa e gli echi dello scontro tra intransigenti e conciliatoristi arrivavano fin dentro le mura del collegio. Il rettore era don Carlo Cassina: autoritario, educava i ragazzi a suon di pugni, ceffoni e pedate, favoriva le delazioni, elargiva castighi in virtù di accuse indeterminate. Emarginava i professori troppo modernisti, sostituiva i confessori di più larga manica.

E il giovanissimo e ancora ingenuo Ghislanzoni si confrontava con una realtà incomprensibile e certe ossessioni che conosciamo: «Credereste? Quella confessione tornò funesta al mio spirito. Scrupolo di decenza mi vieta di narrare come ciò avvenisse. Solo dirò che il dabben ecclesiastico, per eccesso di zelo, mi fece parecchie domande a cui non seppi rispondere, ma dalle quali appresi certi segreti che fino a quel giorno avevo ignorati. Io mi partii dal confessionale ravveduto e pentito; ma a piedi del confessori lasciai le ultime illusioni dell’innocenza. Io non credo colle giovani fanciulle di dieci anni spingano tant’oltre lo zelo della investigazione. Ove ciò fosse, non permetterei a mia figlia di confidare i suoi segreti ad un giudice che, mentre assolve il peccato in nome di Dio, coll’immondezza dell’umano linguaggio insinua nei cuori la corruzione».

«Non descriverò tutti gli orrori- è il commento di un Ghislanzoni ormai maturo -; oggi non posso a meno di sorridere ripensando alla teatrale albagia di un tirannello tonsurato che, per atterrire un centinaio di fanciulli, studia, va dinanzi allo specchio gli effetti della fisionomia, le pieghe del vestito, le tragiche pose»

Riflette Ghislanzoni: «Nel seminario e più tardi all’università di Pavia, ebbi colleghi di studio cretini in buon numero, dei quali non pochi veggo oggidì preti o dottori e per giunta decorati! Nel mondo è dato sì largo posto agli imbecilli di ogni classe e professione, che in vero sarebbe stoltezza l’affaticarsi a diminuirne il numero.»

Occorre una grande personalità per non essere rovinati nelle proprie buone intenzioni. Come accaduto a un certo Pietro Riva dalla memoria fenomenale. Che fine ha fatto? Impaurito dalla scienza, è stato trasformato da don Vergani «in uno di quei santocci che, per tema di perdere la loro nicchia in paradiso, intendono a perfezionare sé medesimi, anziché darsi cura di educare i fratelli».

Scrive un biografo lecchese del Ghislanzoni, Armando Nava: «Non è da credersi che il padre avesse proprio intenzione di farne un luminare della Chiesa. Ma che! In Antonio non c’era la stoffa del prete, e i famigliari non avevano ragione di farsi delle illusioni in proposito. Il fatto si è che a quei tempi era invalso nella famiglie di Lecco l’uso di mandare i figli al vicino seminario di Castello. Se, giunti a una certa età (pensavano i parenti), si fossero sentiti trasportati verso la carriera ecclesiastica, avrebbero proseguito negli studi teologici; se al contrario la vocazione religiosa non fosse intervenuta e nessuna disposizione di vita sacerdotale si fosse in loro manifestata, sarebbero usciti dal reclusorio e sarebbero andati all’Università.»

Evidentemente Ghislanzoni non aveva quella vocazione, se «all’età di quattordici anni, udì il fermento della giovinezza ripetere con incalzante lena: “Bada, non farti prete”» e se in seguito– tralasciati anche i successivi studi di medicina –, si sarebbe votato al teatro, professione considerata non proprio onorevole se non già diabolica.

Del seminario di Lecco, in funzione dal 1795 al 1839, rimangono la chiesa e il chiostro ormai inglobato nel complesso residenziale sorto negli anni Settanta nel secolo scorso. Oltre alle tracce toponomastiche: il nome di una strada e il modo in cui i lecchesi ancora indicano quell’angolo di città.

Il corso di studi seminariale prevedeva le classi ginnasiali a Lecco, successivamente il trasferimento a San Pietro Martire vicino a Barlassina per la retorica, poi a Monza per la filosofia e infine a Milano per la teologia. Quando il seminario di Castello venne chiuso, Ghislanzoni era già a San Pietro Martire.

Antonio Ghislanzoni

Ma «Iddio mi inaridisca la lingua e mi tolga il raggio dell’intelletto prima che io scagli l’anatema sui sacerdoti. Se qualche volta, la penna ha ecceduto è solo perché «il mio stile propende al faceto, epperò torna forse meno acconcio a gravi argomenti. Io non rido mai né degli uomini, in genere, né dei preti in ispecie, ma sibbene dei loro difetti.» Quasi a mettere le mani avanti, ad anticipare eventuali accuse di anticlericalismo.

Non va dimenticata, del resto, la temperie di quell’epoca. Quando escono le “Memorie”, nel 1860, è un momento storico cruciale per il nostro Paese. Di lì a un anno sarà proclamato il Regno d’Italia. E si apre la cosiddetta questione romana. A proposito della quale, il Ghislanzoni scrive: «A cose finite, il papa si troverà meglio, e la chiesa onorata e glorificata più che nol fosse mai! Libero da ogni influenza straniera e da ogni cura temporale, indipendente nell’autorità ecclesiastica, amato e riverito da tutti i popoli, il pontefice sarà maggiore d’ogni re, d’ogni sovrano della terra.»

A sua volta la Chiesa vive lo scontro tra conservatori e modernisti.

L’opera di Ghislanzoni si inserisce dunque nella discussione del momento, con un ragionamento invero un po’ confuso a proposito di separazione tra Stato e Chiesa cattolica: «Queste mie rivelazioni (…) ad altro non tendono fuorché a suggerire al governo italiano il più valido mezzo per rigenerare il clero retrivo e condurlo a migliori principii. I difetti e i traviamenti del clero sono conseguenze inevitabili dell’educazione seminaristica; si riformino le discipline del seminario ed in breve anche il clero sarà rigenerato. Quando la sorgente sarà purificata, il fiume scorrerà limpido e fecondo. Che giova imprigionare i vescovi ribelli, che giova denunciare al pubblico disprezzo i folli tentativi di pretocci maligni od imbecilli, mentre nel seminario i giovani leviti si educano tuttavia secondo la mente dell’Austria, mentre gli oblati, primogeniti figliuoli dei gesuiti, corrompono le anime adolescenti, alimentando in esse il pregiudizio e la falsa pietà. Si richiamino al seminario i professori licenziati dalla setta nemica; si dia un nuovo indirizzo agli studi, si predichi dalle cattedre la fede e l’amore per la patria, e vedremo il giovane clero collocarsi agli avamposti della civiltà e del progresso. Il partito che si dice liberale ha gravi torti verso il clero; il primo, e forse il più dannoso, si è l’aver trascurato i mezzi di conciliazione, aver trasceso a contumelie immeritate in luogo di adoperare il compatimento benevolo, le fraterne e leali esortazioni a vincere le esitanze, i dubbi, i timori dei meno veggenti. (…) Molti sacerdoti, che pure amano la patria, e dividono col popolo la santa speranza del riscatto, in vedersi negletti e reietti o, peggio ancora, fatti segno di minacce e di oltraggi, si adombrano e chieggono a sé medesimi con scrupoloso terrore, se l’associarsi all’entusiasmo de’ patrioti sia opera santa o non piuttosto sacrilega» considerando assurdo pretendere che il clero viva «estraneo ad ogni commozione politica» perché allora «tanto varrebbe pretendere che il prete non si allegrasse o dolesse della buona o della cattiva stagione».

Però è con rispetto che affronta il tema del celibato dei preti, allora come oggi tema delicato e dibattuto: «Io non intendo discutere se provvida o dannosa la legge del celibato ecclesiastico; su ciò fu molto parlato e scritto, e le opinioni pendono tuttavia indecise; ma certo è legge durissima ai più, ed io credo che uomo sano, vigoroso, ben costituito, non possa viver celibe senza pericolo grave per sé medesimo e per la società. Mi vien detto che i digiuni, le macerazioni e i cilizi giovino assai a domare gli istinti ribelli; mi vien detto che la Provvidenza invigili in modo speciale su chi profferse il voto né io oso oppormi alle asserzioni autorevoli di persone che vissero e morirono in odore di santità; ma prima di cimentarsi al difficile esperimento, parmi il giovane seminarista debba innanzi tutto misurare la forza dei propri istinti; perocché ai preti e a’ parroci e a’ monsignori soprattutto, non rade si presentano le occasioni di infrangere i digiuni; né la Provvidenza è sempre disposta ad operare miracoli.»

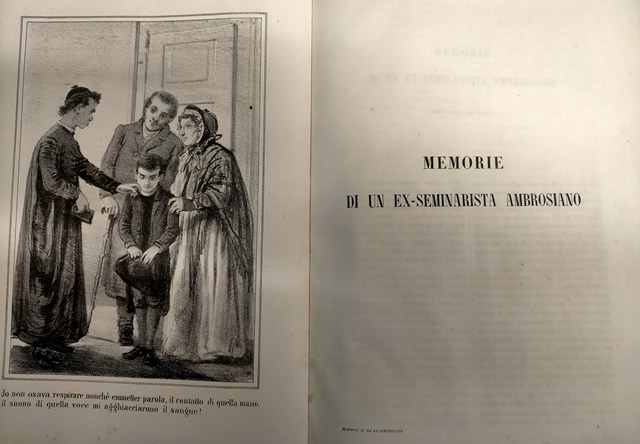

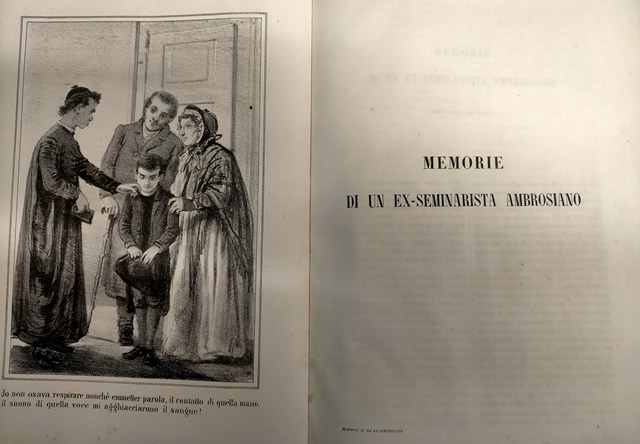

Come detto, Ghislanzoni entrò in lacrime nel seminario di Castello. «Era una giornata piovosa – è l’incipit -, oscura, fredda, il 4 novembre 1834» quando il piccolo Antonio lasciava gli abiti secolari per quelli di “abatino”: guardandosi allo specchio – racconta - «proruppi in lacrime dirotte» e «quando fui presso all’antico edifizio, quando vidi le mura grigie e scrostate, le sconnesse tettoie, il gracile campanile della chiesicciuola, cui sovrastava un’erta e dirupata montagna color piombo, la mia tristezza cangiossi in terrore».

E il giovanissimo e ancora ingenuo Ghislanzoni si confrontava con una realtà incomprensibile e certe ossessioni che conosciamo: «Credereste? Quella confessione tornò funesta al mio spirito. Scrupolo di decenza mi vieta di narrare come ciò avvenisse. Solo dirò che il dabben ecclesiastico, per eccesso di zelo, mi fece parecchie domande a cui non seppi rispondere, ma dalle quali appresi certi segreti che fino a quel giorno avevo ignorati. Io mi partii dal confessionale ravveduto e pentito; ma a piedi del confessori lasciai le ultime illusioni dell’innocenza. Io non credo colle giovani fanciulle di dieci anni spingano tant’oltre lo zelo della investigazione. Ove ciò fosse, non permetterei a mia figlia di confidare i suoi segreti ad un giudice che, mentre assolve il peccato in nome di Dio, coll’immondezza dell’umano linguaggio insinua nei cuori la corruzione».

«Non descriverò tutti gli orrori- è il commento di un Ghislanzoni ormai maturo -; oggi non posso a meno di sorridere ripensando alla teatrale albagia di un tirannello tonsurato che, per atterrire un centinaio di fanciulli, studia, va dinanzi allo specchio gli effetti della fisionomia, le pieghe del vestito, le tragiche pose»

Però ci sono momenti destinati a lasciare il segno come certe punizioni: «”Inginocchiatevi e colla lingua disegnate quattro croci sul pavimento” tuonò il Cassina. Ed io mi curvai lentamente della persona…. Piegai il capo ritroso… esitai… Ma un colpo di piede vinse la mia ripugnanza… e le croci rosseggiarono sul mattone.» E così alcuni non riconoscevano altro Dio che la forza, ma ci fu chi imparò l’odio del dispotismo e «fu cura del Cassina purgare il seminario da codesti ribelli» e «vennero espulsi i più eletti per ingegno e cultura.». E «mentre per opera del [confessore] Vergani «abortivano le intelligenze più elette, il Cassina si adoperava onde escludere dalla Chiesa gli sciagurati che per avventura potevano comprometterla con l’insubordinazione del sapere. Fortunati lo Stoppani Antonio, il Carlo Testa, il Bettega, il Catena ed altri pochi, cui fu dato resistere alle dure prove ed uscirne vittoriosi».

Occorre una grande personalità per non essere rovinati nelle proprie buone intenzioni. Come accaduto a un certo Pietro Riva dalla memoria fenomenale. Che fine ha fatto? Impaurito dalla scienza, è stato trasformato da don Vergani «in uno di quei santocci che, per tema di perdere la loro nicchia in paradiso, intendono a perfezionare sé medesimi, anziché darsi cura di educare i fratelli».

Poi, all’inizio del 1841, l’espulsione. Forse Capodanno, forse l’Epifania, una giornata di gran festa con un pranzo particolarmente ricco che si concludeva con la distribuzione di una focaccia che i seminaristi preferiscono serbare «pe’ giorni di carestia», mentre il nostro Antonio se ne mangiò una parte in maniera ritenuta irriverente da don Cassina che lo convocò per il conseguente castigo: «Levò il braccio in atto di percuotere: ma questa volta la pecora tramutossi in lupo, il coniglio divenne leone… In luogo di piegare il capo alla battitura, digrignai i denti e mi atteggiai minaccioso; sentii nelle vene il fremito impetuoso dei sedici anni: i miei muscoli si contrassero, e la voce della coscienza mi gridò all’orecchio: “Uomo, Iddio ti ha dato la ragione perché tu ceda alla verità; Iddio ti ha dato la forza perché tu resista alla prepotenza”. Se il Cassina avesse osato percuotermi, sa Dio qual fine avrebbe sortito la lotta di due neri animali chiusi all’oscuro nella medesima gabbia ed ugualmente inferociti! Il tirannello fiutò il veleno della mia collera, e con cristiana antiveggenza mi risparmiò l’atto peccaminoso già consumato col pensiero. La gabbia si aperse, l’aria e la luce mi ricomposero lo spirito agitato: sicché io vidi la falda della sua zimarra strisciare come coda di serpente sui gradini della scala e perdersi nel buio (…) ma quell’atto di insubordinazione pose il suggello alla mia condanna. Pochi giorni dopo, mio padre venne a levarmi dal seminario. Io fui licenziato per spirito di insubordinazione, di irreligione, di secolarismo e (lo ripeto ad onore del Cassina) nessun tribunale civile o religioso pronunziò mai sentenza più giusta».

PER RILEGGERE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI

Dario Cercek