Scaffale lecchese/139: Franzosini racconta il brianzolo Ripamonti, ispiratore del Manzoni

E’ noto che la cornice storica dei “Promessi sposi” molto deve all’opera di Giuseppe Ripamonti, “istoriografo” che visse nel Seicento – l’epoca in cui si svolgono i fatti del romanzo manzoniano: fu prete e studioso al servizio dell’appena costituita Biblioteca Ambrosiana, autore di una storia della stessa chiesa milanese che gli attirò qualcosa più di semplici guai, di una storia milanese in generale e di una storia della peste del 1630, colonna infame compresa.

Giuseppe Ripamonti e il cardinal Federico Borromeo

Sulla storia della peste, così come la racconta Ripamonti, ci soffermiamo, rifacendoci alla versione in italiano pubblicata nel 2021 da Luni Editrice. Fu nel settembre 1629 che i soldati tedeschi, i famigerati lanzichenecchi come ormai sappiamo tutti proprio grazie al Manzoni, «devastarono ovunque con rapine, incendi e ogni genere di crudeltà superando anche la misura propria dei soldati; quando, bruciata Colico, saccheggiata la Valsassina, depredata la Brianza e le Orobie e distrutta tutta la cosiddetta Gera d’Adda più crudelmente e ostilmente che ci fosse stata un’invasione barbarica, lasciarono ovunque, insieme a questo loro oltraggio, le tracce e il seme della peste». Già il 23 ottobre veniva segnalato che il paese di Chiuso «senza dubbio era colpito dalla peste e che dieci case di contadini di lì erano infette» mentre analoghe notizie arrivavano da Colico e Bellano, anche se un’ispezione subito ordinata aveva invece accertato «che lassù non c’era traccia di peste: evidentemente, erano stati ingannati da un barbiere che si dilettava di farmacia e la praticava girando per quelle zone». E del resto gli inviati da Milano a sorvegliare Como e Lecco «passavano il loro tempo inutilmente». Però, quello che Ripamonti indica come la prima vittima della Milano, dove era arrivato il 22 novembre per morirvi nel giro di due giorni, tale Pietro Paolo Locati, era «stato soldato a Lecco durante l’estate, e per il desiderio di scendere a Milano, v’era entrato con un lasciapassare falso». Faceva commercio di abiti recuperati dai soldati tedeschi «visto che s’era già divorata la paga» ed erano abiti contaminati. Per dei panni contaminati acquistati da un soldato tedesco moriva anche una guardia fuggita da Merate. Tra i provvedimenti presi per evitare il diffondersi del morbo vi fu anche la soppressione dei mercati, ma «a Lecco fu permesso e concesso di tenerlo sottostando a precise leggi». Intanto tra Olginate e Galbiate c’erano «persone in subbuglio fra loro come per il manifestarsi della peste e o separate e respinte dagli altri, o relegate in foreste o boschi, o che se ne andava spontaneamente per non essere contaminate».

La storia e le storie scritte dal Ripamonti sarebbero addirittura l’autentica scaturigine del gran romanzo nazionale. Il più delle volte, però, il comune lettore poco si cura di Ripamonti, lasciandoselo alle spalle come una semplice nota a piè pagina. Eppure ebbe vita degna d’essere raccontata. Non a caso nell’Ottocento – e proprio grazie alle suggestioni manzoniane – più d’un letterato se ne occupò. A cominciare dal “nostro” Ignazio Cantù nelle sue “Vicende della Brianza”.

Essendo il Ripamonti di origini brianzole: nato in un villaggio che oggi si chiama Ravellino e morto poi a Rovagnate, seppure dopo una vita tutta milanese all’ombra dell’arcivescovo Federico Borromeo, uno di quegli «uomini rari in qualunque tempo» e la cui «vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidirsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume», come il Manzoni introduce il cardinale al suo arrivo nel paesello di Chiuso dove raccoglierà il pentimento dell’Innominato. Anche se, proprio seguendo le sventure di Ripamonti, il ruscello non appare così limpido.

La biblioteca ambrosiana e la statua del Cardinal Borromeo

Ripamonti non doveva avere un carattere particolarmente accomodante e il suo ufficio per il Borromeo in qualche momento dovette andargli un po’ troppo stretto. Certe insofferenze finirono col portarlo addirittura in carcere dove languì per quattro anni, sottoposto a un processo che in realtà non cominciava mai e chiamato a rispondere di capi d’accusa di non poco conto. Il Cantù le riassume così: «Avea dati più argomenti d’esser ateo, di negare l’immortalità dell’anima, d’aver negato i demonj e, quel ch’è molto contraddittorio, d’aver nel medesimo tempo avuto con essi relazione, tenendo pratica con assai che facevano professione di magia, d’aver detto una volta che dobbiamo passarcela quaggiù alla meglio perché non sappiamo come debba andare dopo la morte. Si aggiunse l’accusa d’aver letti libri proibiti, d’aver tentata la fuga dal palazzo arcivescovile per cui era stato rinchiuso nelle prigioni ordinarie, d’aver conversato col poeta milanese Francesco Elli, inquisito dal Sant’Officio; d’aver derisa la commemorazione di san Carlo e d’aver tentato d’espatriare per recarsi in Ispagna in qualità di istoriografo ai servizi del già governatore di Lombardia don Pedro de Toledo. Non mancò chi l’accusasse d’aver prevaricato in azione oscene».

La copertina del libro di Franzosini

A raccontarci la vita e la vicenda giudiziaria di Giuseppe Ripamonti, nonché l’eco che ne ebbe, c’è un libro pubblicato da Adelphi nel 2013: “Sotto il nome del cardinale”. A scriverlo è Edgardo Franzosini. Che è un milanese. Epperò nato, guarda un po’, proprio a Rovagnate (nel 1952). In una recente intervista ad Antonio Gnoli per “Robinson”, l’inserto culturale del quotidiano “la Repubblica”, Franzosini si è raccontato così: «Sono nato in un paese della Brianza. Mio padre da milanese sfollò durante la guerra. Vendeva abiti ed era appassionato di libri e di lirica. (…) Ho fatto studi di lettere senza alla fine laurearmi. Sono andato via di casa e ho cominciato a lavorare alla Banca dell’Agricoltura. Nella sede di piazza Fontana. Credo di aver fatto il dovuto senza nessuna voglia di carriera. Penso che Paolo Villaggio non abbia inventato niente. T. S. Eliot diceva che la banca è un buon luogo per nascondersi. Mi gratificava sapere che in quei posti erano passati Cechov, Svevo, Pontiggia, Maurensig. Voleva dire che c’era speranza. (…) Mandai il mio primo libro, era su Bela Lugosi. (…) Firmai con lo pseudonimo Edgard Lander, suonava meglio di Franzosini». E così – osserva Gnoli - «dopo il mestiere di bancario si è scoperto scrittore» dedicandosi a raccontare «vite straordinarie di uomini poco illustri»: l’attore Bela Lugosi che interpretando Dracula morì convinto di esserlo, ma anche personaggi «i cui nomi a molti direbbero poco e ai pochi direbbero molto: Rembrandt Bugatti che passava giornate intere davanti alle gabbie di uno zoo ritraendone gli animali; Raymond Isidore, custode di cimiteri, che costruì un’opera d’arte raccogliendo spazzatura; il mangiatore di carta Ernst Johann von Biron».In questa galleria di «uomini poco illustri» trova dunque posto anche Giuseppe Ripamonti. Che Franzosini ritrae avvalendosi di una serie nutrita di fonti con lo sfondo della Milano secentesca in cui i personaggi vengono visti da un’angolazione un po’ differente rispetto l consueto. A cominciare dallo stesso cardinale Federico. Che brillava di luce letteraria non propria, secondo quanto lo stesso Ripamonti affermava in una lettera: «L’origine dei miei mali non è veramente quella che appare; ma perché, essendosi il Cardinale Borromeo fieramente invaghito della fama di scrittore latino, et havendo in ciò adoperata l’opera mia per lo spazio di dieci anni, vuole che io sia morto prima di lui: et debbo morire se Dio non fa qualche miracolo. Non scrisse mai il signor Cardinale cosa nessuna in latino; e per la gloria d’essa lingua è solito dire che vivrà il suo nome».

Dopo l’odissea giudiziaria e in qualche modo scagionato, Ripamonti continuò a vivere, quasi da recluso, in arcivescovado e a lavorare per la gloria del cardinale, impegnandosi «con tanta scrupolosa cura e con tanta determinazione a mantenere un silenzio così assoluto, così perfetto, su quella disavventura» dando «adito al sospetto che il suo animo apparentemente rassegnato conservasse comunque al fondo un carico di doloroso, invincibile rancore. Scegliere il silenzio o ricorrere alla più laconica concisione: i tempi non consentivano del resto molto altro. “Gli untori furono puniti ciononostante” scriverà ancora nel “De Peste” Ripamonti commentando le condanne di Giangiacomo Mora e Guglielmo Piazza. E Manzoni, a sua volta, commenterà: “Quante idee sottintese in quel ‘ciononostante’! e quanto tristo era quel secolo il quale riduceva l’uomo che sapeva pensare e scrivere, ad una tal genere di concisione!».

A proposito di Manzoni che tanta parte indubbiamente ebbe nella “riscoperta” del Ripamonti, Franzosini apre anche una finestra sulla Milano ottocentesca, con tutto un gran movimento attorno alla figura dominante dello scrittore che «nelle opere dello storico secentista aveva trovato la descrizione della carestia e dei tumulti di Milano, il racconto del passaggio dei lanzichenecchi, la cronaca della peste, nonché i personaggi della monaca di Monza, dell’innominato, del cardinale Federico Borromeo» e «pensò così che si potesse “inventare un fatto, a cui prendessero parte tutti questi personaggi” e in cui “entrassero tutti questi avvenimenti” come confidò egli stesso».

Lasciamo al lettore il gusto di addentrarsi in quest’altra storia del Seicento milanese e nella lettura che ne diedero lo stesso Manzoni e i suoi contemporanei.

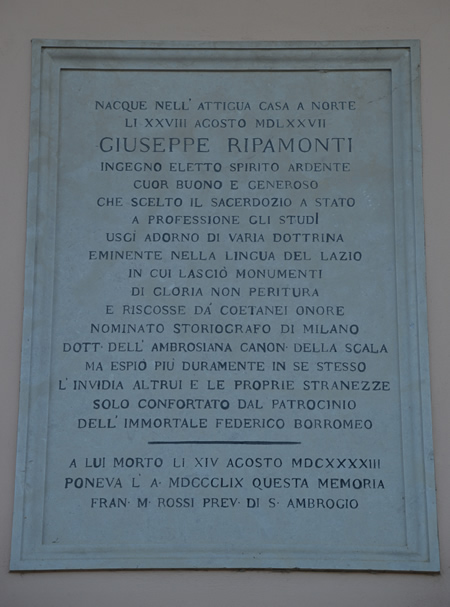

La lapide sulla casa natale di Ripamonti. Sotto la casa oggi

Nel registro parrocchiale della parrocchia di Nava si legge: «A dì 28 agosto 1577 è stato battezzato da me prete Francesco Civilino uno figliolo nato a dì suddetto da Bertolino Ripamonte da Tegnono et de Lucretia sua legittima moglie e gli è posto nome Joseph». Come spesso accadeva all’epoca, il cognome Ripamonte sarebbe poi diventato Ripamonti. Con tale grafia, del resto, è radicato e diffuso nel nostro territorio.

Lo zio Giovanni Battista Ripamonte era parroco a Barzanò e sostenne gli studi in seminario del nipote con la speranza che questi lo potesse poi sostituire nella conduzione della cura: « Senonché la faccenda si prospettava per il nipote tutt’altro che semplice e priva di rischi, Già da tempo, infatti, un ecclesiastico del posto, prete Gasparo, membro di una famiglia che in quei luoghi poteva dirsi potente, i Pirovano, vantava il proprio diritto sul privilegio di Barzanò, in quanto la cura doveva essere considerata patronato dei Pirovano medesimi. (…) Ne era sorta una contesa, fatta di minacce e di provocazioni reciproche. (…) I timori di Giuseppe non dovevano essere infondati se, qualche anno dopo, nel 1597, tra Giovanni Battista Ripamonti e Gasparo Pirovano vi fu uno scambio di archibugiate per cui il primo finì ammazzato e l’altro venne condannato alla galera».

Da parte sua, nel corso degli interrogatori, indicando i possibili nemici che abbiano alimentato le accuse contro di lui, Ripamonti fece proprio il nome di Gasparo Pirovano oltre a quello «di un altro prete, tal Celidonio Ponzone, curato del suo paese, con cui erano sorte delle questioni a causa delle quali “esso curato” aveva tenuto verso di lui “animo mal affetto”».

Di queste parti pare fosse originario anche quel «poeta milanese Francesco Elli, inquisito dal Sant’Officio» come nelle accuse riportateci da Ignazio Cantù. «Era poeta, appunto, e traduttore di Cervantes – scrive Franzosini -: di Elli non si sa molto di più. Tanto meno la ragione per cui parlare con lui fosse così riprovevole, e soprattutto pericoloso. Sappiamo però che discendeva da nobile famiglia, originaria con tutta probabilità di Ello, paese della Brianza posto sopra un colle, nei pressi del luogo in cui era venuto al mondo Ripamonti».

Verso i sessant’anni la salute di Ripamonti «cominciò a declinare. Effetto delle fatiche che il lavoro di istoriografo richiedeva, certo, specie se, come nel suo caso, veniva portato avanti meticolosamente e senza risparmiare le forze; ma anche degli anni che aveva trascorso rinchiuso nel carcere. A una febbre prima lieve e intermittente, si accompagnò un gonfiore che si estese gradualmente dal ventre alle gambe, fino ai piedi. (…) Passando i mesi, e non riuscendo utile alla sua salute nessun medicamento, Ripamonti cominciò a credere che l’unica possibilità che ancora gli restava di guarire fosse quella di tornare a rivedere i colli della sua Brianza e a respirare l’aria nativa. Abbandonò dunque Milano e si ritirò a Rovagnate, un paese poco distante dal luogo in cui era nato, ospite del parroco di quella località, Andrea Spreafico. L’aria salubre, il riposo e quella per lui insolita tranquillità non impedirono però alla malattia di progredire. Il 14 agosto 1643, “pieno di rassegnazione e confidenza” (secondo l’opinione di Ignazio Cantù), Ripamonti trapassò. (…) Quando la notizia della sua morte giunse a Milano suscitò in città un profondo cordoglio» e attorno alle opere dello storico si spesero «componimenti encomiastici che cantavano in versi le qualità dell’uomo di lettere e le virtù della sua opera. Elogio ed encomi caddero come le pietre di un tumulo sepolcrale sull’opera del Ripamonti. Sull’opera e, beninteso, sulle vicende della sua vita».

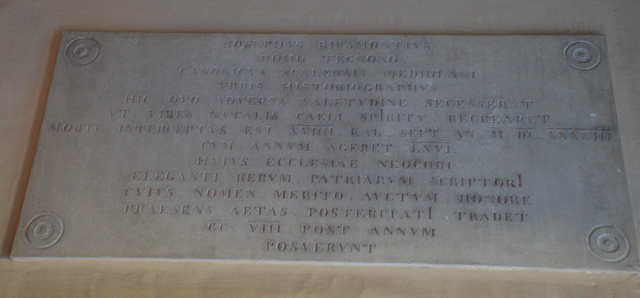

La chiesa di Rovagnate e la lapide posta all'ingresso

Conclude Franzosini: «Nella chiesa di Rovagnate “nemmeno fu posta una lapide” commenta Francesco Cusani nel 1841. (…) Dieci anni più tardi una stele di marmo in lingua latina collocata in una cappella laterale della chiesa e celebrante l’ “eleganti rerum patriarum scriptori” rimediò alla mancanza. Non passarono otto anni e sulla facciata della casa in cui Ripamonti era venuto al mondo comparve un’altra lapide».

Dario Cercek