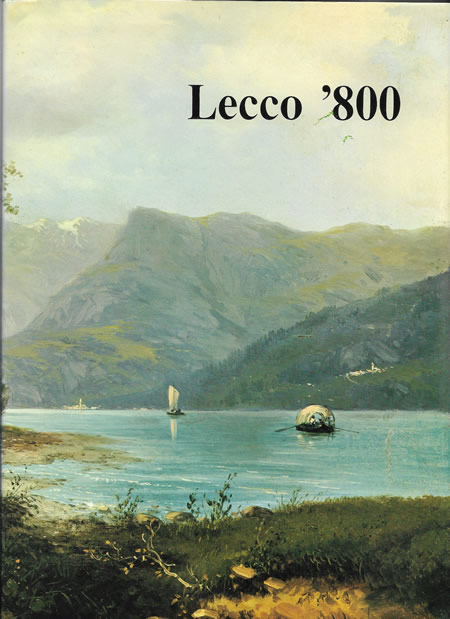

SCAFFALE LECCHESE/83: l'800 nel 'vagabondaggio pittorico attraverso il paesaggio'

Oggi c’è l’imbarazzo della scelta. Le mostre sull’arte dell’Ottocento italiano sono frequenti. Quasi una rincorsa. Certo, ci sarà anche qualche interesse di mercato o di bottega teso ad alzare le quotazioni di quadri per cent’anni trascurati. A noi piace illuderci che tale febbre sia una sorta di risarcimento per l’eccessivo e ingiusto sdegno riservato a tutto un mondo. Nel 1977 osservava il critico Giampaolo Daddi: «E’ davvero sconcertante come lo scrivere sulla pittura del secolo scorso venga dai baroni della critica d’arte nostrana considerata ancora oggi una sterile esibizione, se non addirittura un’azione provocatoria: essi ritengono infatti che l’Ottocento – italiano naturalmente – per la Storia dell’Arte abbia significato ben poco e che di conseguenza non meriti più di qualche cenno affrettato e distratto».

Da allora, l’atteggiamento è cambiato. Forse troppo, ma non vorremmo passare per chi non è mai contento.

Piacevolmente descrittiva – scrive Daddi – è una “Veduta di Lecco” realizzata da Giuseppe Bisi nel 1836: «Mostra la rapida crescita della cittadina: numerose infatti sono le costruzioni che ora si affacciano al lago, invece inesistenti appena qualche anno prima come testimoniano le tele del Gozzi. L’epoca delle invasioni ricorrenti e delle distruzioni che le seguivano è ormai confuso, lontano ricordo per i lecchesi i quali da tempo si dedicano in maggioranza all’attività che già prima del Cinquecento li aveva resi famosi: le piccole ferriere si moltiplicano, i colpi sordi vibrati dai magli poderosi rimbombano incessanti per le vallate mentre gli uomini instancabili sudano in silenzio. Questi “lavoreri” appartengono infatti ad una razza di poche parole usa al calor bianco dei forni ed al rosseggiar della ghisa (come la mia gente…), tetragono alla fatica, resistente alle avversità, conosciuto in tutta la Lombardia per la qualità del metallo che esce dalle sue officine. Uomini legati alla famiglia, alle tradizioni, economi, faticano e sudano, e con la loro fatica creano altro lavoro chè i loro risparmi si trasformano in case, depositi, stabilimenti».

E a Milano c’era anche quell’Accademia di Brera fucina di nuovi artisti, che a noi interessa soprattutto quando, dal 1860 al 1865, ebbe cattedra Gaetano Fasanotti, «un pittore oggi un po’ dimenticato forse, ma che nel tempo suo giunse rapidamente a godere di una reputazione davvero eccellente. (…) Solito sin dal ’55 a trascorrere dipingendo lunghi periodi in Brianza, in Valsassina e nei dintorni di Lecco, non appena mise piede all’Accademia egli stabilì che da quel momento in poi le lezioni di paesaggio non si sarebbero più tenute in aula, ma all’aperto: questa decisione, per molti suoi colleghi a dir poco rivoluzionaria, gli assicurò la pronta e incondizionata devozione degli allievi che in massa presero così a seguirlo per le campagne entusiasti».

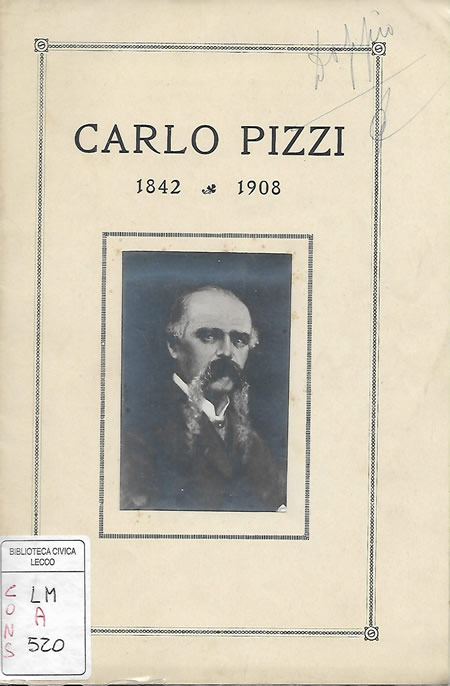

Della sorte avversa e delle traversie di Pizzi scriveva Giorgio Mascherpa: «La sua vita è costellata di aneddoti patetici, di signori “Bianchi Vincenzo” che gli regalano libretti di metodologia del disegno o pennelli, di possidenti che gli offrono mecenatistiche mani, e quindi di amarezze deamicisiane degli studi a Brera, il prototipo edificante del compagno buono che gli fa trovare – anonimo – le tasche della giacca colme di tubetti di colore per evitargli i rimproveri del maestro che lo incolpava di “troppa miseria nella cassetta dei colori”. Lui, poi, che morto di fame o quasi – non toccava cibo da tre giorni – viene soccorso dalla fatina, sotto forma di una signora lecchese che scorgendolo barcollante in via Annunciata a Milano dalla sua carrozza s’arresto, ne scese e gli allungò venti franchi “appena coniati dal governo italiano” come diligentemente annotò il pittore» in quei cenni autobiografici consegnati a un manoscritto conservato al museo cittadino.

A completare la “brigata lecchese” lo stesso Luigi Pizzi (1882-1946) e Giambattista Todeschini (1857-1938) dei quali – rilava Daddi nel 1977 - «numerosi, ancora oggi, a Lecco sono coloro» che li ricordano e delle cui opere «parecchie sono le case che ne conservano».

Da allora, l’atteggiamento è cambiato. Forse troppo, ma non vorremmo passare per chi non è mai contento.

Quindi, premesso ciò che andava premesso, affidiamoci proprio a Daddi per un «vagabondaggio pittorico attraverso il paesaggio lecchese» magari «come gli antichi romei ed i romantici viaggiatori del secolo scorso, scendere dal Nord e superata simbolicamente in compagnia del pittore Marco Gozzi l’antica galleria di Varenna, godere con rinnovata emozione dell’improvviso ed unico spettacolo che il lago offre in quel suo stupendo incrocio».

Bergamasco, «questo interessante artista che alla lontana ricorda i paesisti olandesi» e che cominciò presto a praticare la pittura dal vero, nei primi anni del1800 si trasferì a Milano lavorando per il viceré e scorrazzando tra Brianza e Lario a dipingere luoghi caratteristici. Come appunto la galleria di Varenna «esposta a Brera nel 1829, curioso omaggio ad un grosso lavoro d’ingegneria che allora doveva aver fatto scalpore se qualche anno dopo ispirò con Ambrogio Casanavova lo stesso Massimo D’Azeglio e nel 1842 anche Federico Moja, il vedutista milanese allievo del Migliara».

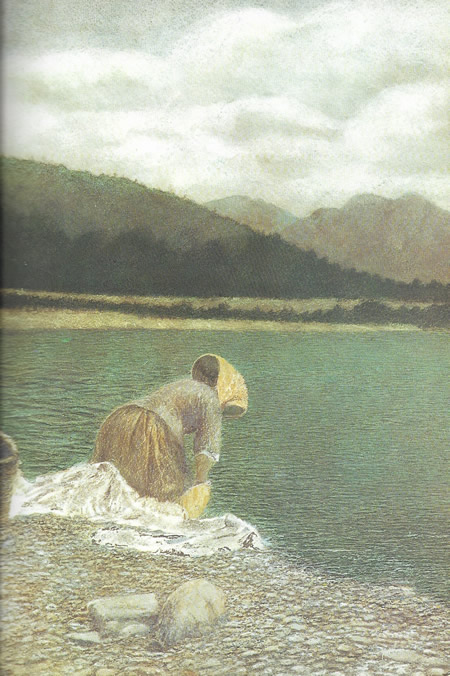

Grubicy, Lavandaia a Lierna

Nel libro, ripercorriamo tutto un secolo incontrando molti protagonisti della pittura italiana di quel periodo che Daddi ci presenta uno per uno. Bene o male, fermandosi a lungo o solo per brevi gite se non addirittura mettendo su casa o villeggiando in quella di famiglia tra Brianza e Valsassina, molti sono infatti i pittori passati da queste parti: l’elenco comprende Vitore Grubucy, Gerolamo Induno, Carlo Mancini, Silvio Poma, Emilio Gola, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Filippo Carcano, Telemaco Signori, tanto per citarne una manciata… E ne conseguono lavandaie in riva al lago, momenti di riposo sotto pergole affacciate sull’acqua, scorci di una natura quasi selvaggia e monti e colline e personaggi, non manca l’Ave Maria a trasbordo di Segantini. La preziosità delle opere riprodotte sta nel fatto che per la gran parte si tratta di tele appartenenti a collezioni private e pertanto interdette allo sguardo del grande pubblico.

Gerolamo Induno, Pescarenico d'inverno

Milano è il punto di riferimento di tutto questo gran movimento artistico tra la Brianza e il Lario. Arrivano, o passano, tutti dal capoluogo i pittori che si “avventurano” poi sulle nostre strade: oltre al piemontese D’Azeglio, ci sono il genovese Giuseppe Bisi, l’alessandrino Giovanni Migliara, il veronese Giuseppe Canella. Tutti con il gusto della scoperta: il paesaggio già vantava cantori da tempo immemore e le tele e le stampe contribuivano a mantenere vivo un mito. Raccontando, nel contempo, le trasformazioni di una terra.Piacevolmente descrittiva – scrive Daddi – è una “Veduta di Lecco” realizzata da Giuseppe Bisi nel 1836: «Mostra la rapida crescita della cittadina: numerose infatti sono le costruzioni che ora si affacciano al lago, invece inesistenti appena qualche anno prima come testimoniano le tele del Gozzi. L’epoca delle invasioni ricorrenti e delle distruzioni che le seguivano è ormai confuso, lontano ricordo per i lecchesi i quali da tempo si dedicano in maggioranza all’attività che già prima del Cinquecento li aveva resi famosi: le piccole ferriere si moltiplicano, i colpi sordi vibrati dai magli poderosi rimbombano incessanti per le vallate mentre gli uomini instancabili sudano in silenzio. Questi “lavoreri” appartengono infatti ad una razza di poche parole usa al calor bianco dei forni ed al rosseggiar della ghisa (come la mia gente…), tetragono alla fatica, resistente alle avversità, conosciuto in tutta la Lombardia per la qualità del metallo che esce dalle sue officine. Uomini legati alla famiglia, alle tradizioni, economi, faticano e sudano, e con la loro fatica creano altro lavoro chè i loro risparmi si trasformano in case, depositi, stabilimenti».

Telemaco Signorini, Aspettando il battello

C’è, indubbiamente, un po’ di retorica nella parole con cui, oltre un secolo dopo, il Daddi racconta quella Lecco della prima parte dell’Ottocento, quasi un indugiare su certo pittoresco, ma è pur vero che in quegli anni del XIX secolo la nostra città andava vivendo una crescita strabiliante. Né va dimenticato che erano, quelli, gli anni in cui si faceva l’Italia. O che dell’Ottocento sono pure i “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni (concluse nel 1827 la prima edizione, nel 1842 la seconda) che non ebbero ruolo marginale nel richiamare vedutisti sulle nostre sponde e in particolare a immortale quel villaggio di Pescarenico che è scorcio tra i più riprodotti: «Il piccolo villaggio bagnato dall’Adda era infatti troppo accattivante e pittoresco per non spingere quanti lo scoprivano a fermarlo nelle loro tele e per non invogliare quanti già lo conoscevano a “rifarlo” con angolazioni diverse, in differenti momenti della giornata, nel variar delle stagioni. Pescarenico accaparrò così per molti anni, in alternativa al Lago Maggiore, le simpatie dei pittori lombardi e divenne meta obbligata per gli artisti delle altre regioni che si trovavano a passare per Milano».E a Milano c’era anche quell’Accademia di Brera fucina di nuovi artisti, che a noi interessa soprattutto quando, dal 1860 al 1865, ebbe cattedra Gaetano Fasanotti, «un pittore oggi un po’ dimenticato forse, ma che nel tempo suo giunse rapidamente a godere di una reputazione davvero eccellente. (…) Solito sin dal ’55 a trascorrere dipingendo lunghi periodi in Brianza, in Valsassina e nei dintorni di Lecco, non appena mise piede all’Accademia egli stabilì che da quel momento in poi le lezioni di paesaggio non si sarebbero più tenute in aula, ma all’aperto: questa decisione, per molti suoi colleghi a dir poco rivoluzionaria, gli assicurò la pronta e incondizionata devozione degli allievi che in massa presero così a seguirlo per le campagne entusiasti».

Della sorte avversa e delle traversie di Pizzi scriveva Giorgio Mascherpa: «La sua vita è costellata di aneddoti patetici, di signori “Bianchi Vincenzo” che gli regalano libretti di metodologia del disegno o pennelli, di possidenti che gli offrono mecenatistiche mani, e quindi di amarezze deamicisiane degli studi a Brera, il prototipo edificante del compagno buono che gli fa trovare – anonimo – le tasche della giacca colme di tubetti di colore per evitargli i rimproveri del maestro che lo incolpava di “troppa miseria nella cassetta dei colori”. Lui, poi, che morto di fame o quasi – non toccava cibo da tre giorni – viene soccorso dalla fatina, sotto forma di una signora lecchese che scorgendolo barcollante in via Annunciata a Milano dalla sua carrozza s’arresto, ne scese e gli allungò venti franchi “appena coniati dal governo italiano” come diligentemente annotò il pittore» in quei cenni autobiografici consegnati a un manoscritto conservato al museo cittadino.

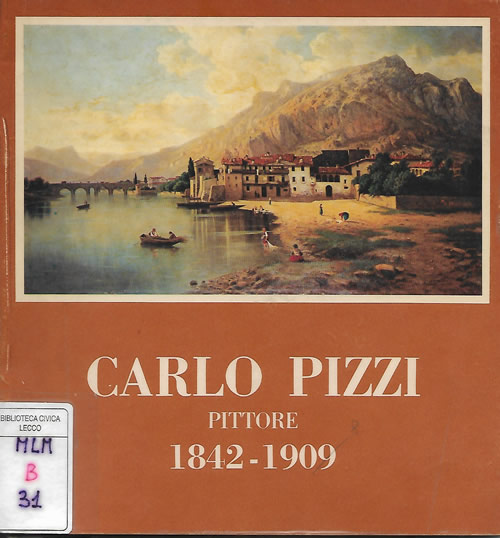

Carlo Pizzi, Spiaggia di Paré

Nato nel 1842 e morto nel 1909, poi «ignorato da tutti – ancora Mascherpa - o quasi tutti, gli studiosi e gli storici dell’arte (…) è proprio grazie all’insegnamento del Fasanotti che il Pizzi vive la sua stagione pittorica migliore, quel ventennio racchiuso tra il sessantacinque e l’ottantacinque in cui nascono i migliori dipinti del lecchese. E’ una natura osservata col taglio tradizionale della “veduta” ma con occhi lucidi, abbacinati o inumiditi di luci, d’atmosfera, di terra e di acqua, di umori insomma e si capisce che il Pizzi fosse bravissimo nel rendere il liquido splendore dei boschi lacustri o l’oggettiva vitalità dei tronchi degli alberi».A completare la “brigata lecchese” lo stesso Luigi Pizzi (1882-1946) e Giambattista Todeschini (1857-1938) dei quali – rilava Daddi nel 1977 - «numerosi, ancora oggi, a Lecco sono coloro» che li ricordano e delle cui opere «parecchie sono le case che ne conservano».

G.B. Todeschini, Ritratto dello zio Antonio Stoppani. A destra Scena familiare

E se Luigi «fu modesto ma sincero artista innamorato della sue terra», Todeschini «fu pittore che trattò indifferentemente il paesaggio e il ritratto, il soggetto sacro e il quadro di genere. Se molte sono le opere che questo pittore lecchese dipinse, ben poche sono quelle che raggiungono il mercato, a conferma della simpatia ancora viva che egli riscuote presso i raccoglitori locali. Col passare degli anni la qualità della pittura del Todeschini divenne più matura ed intensa esprimendo opere di elevata fattura (…); poi decadde rapidamente facendosi trita e confusa. Altri tempi intanto andavano maturando, altri eventi urgevano cosicché la morte del vecchio artista passò quasi inosservata agli stessi concittadini». E venne dimenticato se Carlo Del Teglio, in uno studio pubblicato dalla rivista “Archivi di Lecco”, nel 1986 rilevava come, a eccezione di qualche breve menzione, non fosse stata fino ad allora reperita «una documentazione critica di concezione organica intorno alla figura del pittore lecchese valsassinese», nipote per via di madre dell’abate Antonio Stoppani che ritrasse in un celebre ritratto conservato nei musei civici.

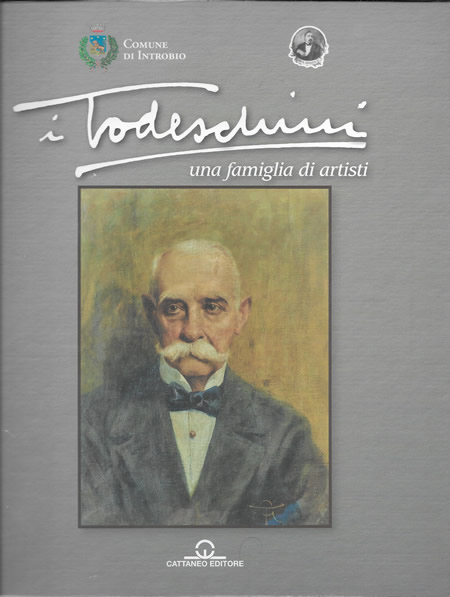

Ed è proprio in Valsassina che nel 2017 è stata allestita una pregevole mostra sui Todeschini, ricostruendone vicende famigliari destini personali: oltre che di Giovanbattista Todeschini, anche dei figli Piero (1888-1945)e Lucio (1892-1969) «non indegni del pennello paterno» come ebbe a dire ancora Del Teglio, per arrivare al nipote Paolo (1920-1993) che fu scultore anche se fu maggiormente conosciuto per essere stato calciatore di serie A e poi anche allenatore. Di quella mostra, promossa dal Comune di Introbio, rimane il catalogo stampato da Cattaneo Editore con testi di Marco Sampietro, Gianfranco Scotti e Laura Polo D’Ambrosio.

Dario Cercek