SCAFFALE LECCHESE/82: il Gerenzone e la vallata del ferro nelle opere editoriali

«Chi pocch secc d'acqua ciara de sorgent/ che vegnen via al pont de la Gaina,/ i formen la cascada d'un torrent/ lavorador intanta ch'el cammina/ (...) El so nomm de battesem, Gerenzon,/ l'è ‘l cavall de chi tira la vergella, (...) Per compensall di so benemerenz/ e consolall di strapazzâd de jer,/ dèmecch almen la crôs de cavalier». "El Cavalier Gerenzon", naturalmente: è il poemetto destinato a tramandare tra i lecchesi la memoria di Luigi Manzoni (1892-1979) che fu imprenditore ma anche fecondo poeta dialettale. E che appunto compose "la canzone del Gerenzone" com'egli stesso la definì, pubblicandola con altre liriche in un volumetto edito nel 1955 dall'Editrice Stefanoni: tre canti, centossessanta sestine in cui il torrente racconta il suo corso quotidiano contraddistinto dalla fatica di far funzionare tutte le officine costruite nel tempo per sfruttare le sue acque e via via elencate per nome. Sì da arrivare, il torrente, sfinito alla foce dove «va foeu a lavass ne l'onda ben pulida;/ per on poo el se sent quiet a mormorà/ poeu, tònfete, nel lagh a riposà./ E nun lassèmel nà, por Gerenzon;/ a toeucc g'ha faa ‘na motta d'indulgenz e mai nessun s'insogna un'orazion».

E' notorio, infatti, come quella sia stata la culla dell'industria lecchese. Pare impossibile, a guardarla oggi. Eppure, davvero, in quell'angusto corridoio lungo nemmeno cinque chilometri hanno preso forma le fortune economiche della nostra città.

Una lunga storia tanto evocata quanto trascurata, come in questa terra è del resto accaduto per molti segni del passato, al netto delle buone intenzioni, di vacue promesse e di tanta retorica. Almeno, a consolarci, il declino e il tempo hanno restituito alle acque del Gerenzone la loro naturale limpidezza. Chi ha più di cinquant'anni se le ricorda infatti rosse rosse, ramate o ferruginose.

Occorre risalire a qualcosa come settecento anni fa circa per individuare le origini di quella che poi all'inizio dell'Ottocento l'economista Melchiorre Gioia avrebbe chiamato la "Manchester d'Italia", definizione diventata ormai leggendaria.

«Fino a quando il trasporto dei minerali di ferro fu estremamente difficile e costoso - racconta Cattaneo -, i fattori che determinarono lo sviluppo della lavorazione del ferro furono la compresenza nella stessa area di miniere, legname e corsi d'acqua. Per questo le prime attività semiartigianali del territorio lecchese legate alla lavorazione del ferro si localizzarono di preferenza nella Valsassina che era ricca di quegli elementi naturali necessari alla produzione metalmeccanica. Dal XIV secolo questa valle, insieme alla Val Trompia, alla Val Brembana e alla Valle Camonica, diventò così uno dei più importanti centri dello Stato di Milano per la produzione di attrezzi agricoli e utensili di ogni sorta».

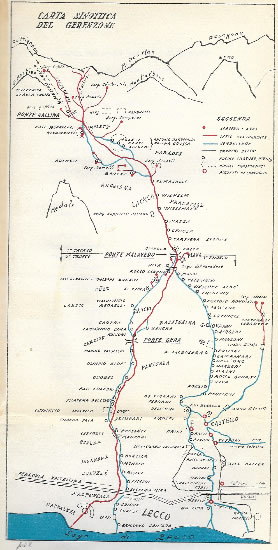

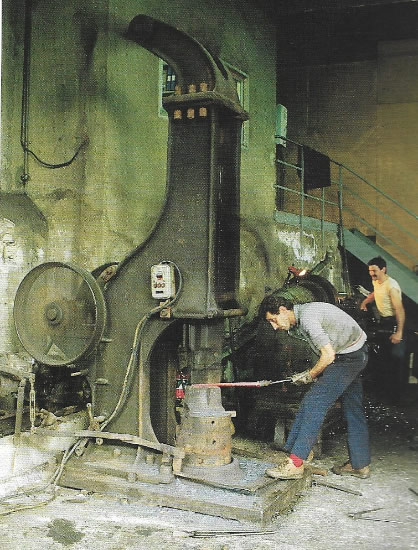

Una situazione che perdura fino al XIX secolo, quando «il costante depauperamento del patrimonio forestale della Valsassina, la concorrenza del centro Europa in cui cominciava a diffondersi l'uso del carbon fossile, la difficoltà dei trasporti dell'alta Valsassina, cui si aggiunse la crescente richiesta di metallo e il contemporaneo calo della produzione mineraria valsassinese, portò dal 1830 circa la necessità di importare il ferro dal Bergamasco e dal Bresciano» provocando così il «lento spostamento delle officine verso la parte inferiore della "Vallata", lungo il tratto inferiore del torrente Gerenzone». Spostamento al quale sarebbe poi succeduto, dopo il 1870, il trasferimento delle imprese verso la pianura e la ferrovia. E «la "Vallata" che per secoli era stata sfruttata dall'industria del ferro in ogni suo corso d'acqua e in ogni minimo spazio, venne così abbandonata dalle grandi imprese, ma non dalle piccole trafilerie, volte a produzioni leggere (chiodi, filo spinato, reti metalliche, ecc.) che continuano ancora oggi ad allinearsi l'una accanto all'altra in uno spazio sempre più ristretto, a sovrapporre su nuclei antichi capannoni moderni, a sfruttare le antiche fiumicelle in condizioni ancora a livello semiartigianale».

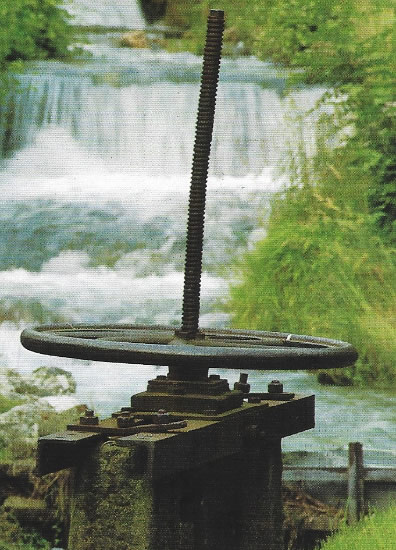

Delle fiumicelle - una lunga lunga, in particolare, che si staccava a Malavedo per seguire poi un proprio percorso autonomo fino al lago e che ormai è scomparsa da decenni - i documenti già parlano nel XIV secolo: erano derivazioni dal corso d'acqua originariamente a scopi agricoli e che poi vennero utilizzate e potenziate per muovere le macchine idrauliche delle varie officine. Con la costituzione di quel Consorzio del Gerenzone che associava tutti gli imprenditori della vallata e ne regolamentava i prelievi d'acqua, indiscutibile esempio di quella collaborazione tra imprese che avrebbe avuto la sua consacrazione più alta alla fine dell'Ottocento con la costituzione dell'acciaieria del Caleotto.

«E' certo però - osserva Cattaneo - che uno sfruttamento così incontrollato, lasciato completamente all'arbitrio degli industriali che, senza particolari controlli da parte dello Stato prima dell'unità e poi pagando una semplice concessione, potevano attingere indiscriminatamente alle acque del torrente, portò intorno agli anni Settanta dell'800 ad una situazione di grave tensione tra imprenditori e abitanti della zona» che «lamentavano continue sottrazioni illegali d'acqua e abusi da parte degli industriali che detraevano ai vari comuni della valle i quantitativi destinati a uso privato e inquinavano il torrente soprattutto con le sostanze usate nella lucidatura dei metalli».

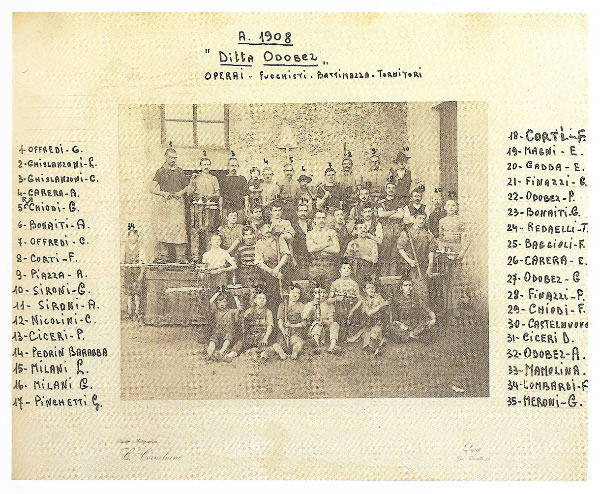

L'industrializzazione del Gerenzone, naturalmente, ha comportato anche una radicale trasformazione del paesaggio «che perse a poco a poco, ma totalmente, i caratteri ancora legati alla civiltà contadina - scrive ancora Cattaneo - e con essi le sue peculiarità naturalistiche. (...) Accanto alle antiche abitazioni o al piano terreno delle stesse vennero ricavate piccole officine metallurgiche che si affiancarono le une alle altre sfruttando al massimo lo spazio disponibile». Così, «intorno al 1860 la quasi totalità dei 153 stabilimenti industriali esistenti nel territorio di Lecco, di cui la maggior parte erano fucine, trafilerie e magli, risiedeva proprio nella Vallata».

Del resto, nel 1902, la Guida del Touring Club Italiano -allora non certo un'associazione popolare, bensì un circolo di facoltosi tra cui molti industriali - «definendo "bolgia" l'insieme dei sobborghi di Lecco lungo la valle, ne offriva un'immagine carica di connotazione negative che venivano ad accentuarsi nelle descrizione delle fabbriche: "non si può astenersi dal deplorare come nessuna parte si sia con largo animo dedicata a migliorare le abitazioni e gli opifici, quasi tutti rifugiati (per tradizione non ancora rotta) in indecenti casupole, in cavi luridi, privi in massima parte di opportuna luce, di pavimentazione, di serramenta, di fognature».

Tanto è importante la figura del "tirabagia" nel mito lecchese che vi fu anche chi propose di dedicargli un monumento (ce ne parla il nostro Aloisio Bonfanti, QUI)

Dario Cercek