SCAFFALE LECCHESE/77: ancora Cesare Cantù con una pagina drammatica, 'La battaglia di Verderio'

Parlando delle novelle lombarde e “brianzuole” di Cesare Cantù (QUI), avevamo lasciato in sospeso “La battaglia di Verderio”, una riflessione scritta nel 1834 quando doveva essere ancora ben vivo il ricordo di quella pagina drammatica di storia che l’autore rievoca con l’artificio dell’incontro con un testimone ormai avanti con gli anni.

Tanto che in uno stentoreo sonetto (“Paracar che scapee de Lombardia”), il poeta milanese Carlo Porta si rivolge indignato ai francesi in fuga: verranno, certo, altri forestieri che pure vorranno «roba e danee», ma voialtri ne avete fatte talmente tante «col ladrann e coppann gent sora gent» che si è ridotti al punto di non restare indifferenti sulla scelta del boia che ci scanni.

Alle malversazioni si aggiunga inoltre l’ideologia: come certuni oggi vanno raccontando di democrazia da esportare, le armate napoleoniche esportavano certi valori rivoluzionari che facevano inorridire nobili e re e papi. Con tutto che Napoleone stesso finì col farsi imperatore.

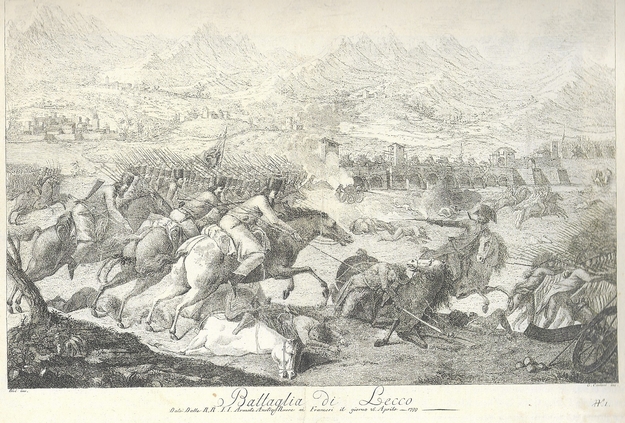

«Ma la parte più importante delle forze francesi – leggiamo ancora in “Archivi” -era ancora assestata sulla riva destra dell’Adda. (…) I cosacchi russi avanzano verso Lecco; e gli austriaci, requisite le barche fatte ripescare ai pescatori che le avevano affondate a Brivio per ordine dei francesi, passano l’Adda. Da Brivio una parte si spinge verso Olginate, in cerca di bottino; gli altri, udita la notizia che reparti francesi stazionano più avanti decidono di incontrarli: ed ecco la battaglia di Verderio» del 28 aprile , sulla quale però le notizie «sono piuttosto scarse e non coerenti».

Era del resto «costumanza, alla ricorrenza di tale epoca, di impartire ogni anno la SS: Benedizione col SS. Sacramento alla quale tutto il popolo concorre volonteroso. Quest’anno, primo centenario di tale avvenimento, si è pensato di festeggiare in modo straordinario» con una processione per «tributare una prece sul posto della sepoltura dei caduti» e «tale ricordo è riuscito splendido oltre l’aspettazione» con «parecchie persone del paese, che si avevano in casa palle di cannone, di fucileria ed altri attrezzi di guerra trovati nei campi nel dissodare la terra, o conflitte nelle travi dopo la battaglia, le posero in bella mostra sopra di un tavolo, ad attirarvi l’ammirazione del pubblico, al luogo della commemorazione».

Nella “Madonna di Imbevera”, già Cantù ci aveva dato un esempio di come la pensasse a proposito della guerra rilevando come ci paia orribile l’indifferenza dei sicari mandati a uccidere una persona e non altrettanto la stessa indifferenza di migliaia di soldati costretti a scannarsi l’un l’altro. E qui si ripete: «Dove il masnadiere scanna un viandante per derubarlo, si pianta un segnale; e il passeggero vi recita un suffragio pel mal capitato, né sa frenare un moto di sdegno verso l’omicida. Qui furono trucidati tanti insieme, sul campo della irrazionale obbedienza che chiamiamo campo d’onore: - appena la religione benedisse la tomba de’ prodi, e rimosse la bestemmia da chi ne fu cagione».

A interrompere tali meditazioni dell’autore, si fece avanti un vecchio: «Ell’era ancora in mente Dei – le sue parole – quando avvennero quei casi. Ma io, ho proprio vedut’io con quest’occhi ciò che ella legge».

Il vecchio ricordava gli entusiasmi giovanili all’arrivo delle armate “giacobine” che alimentarono a una sorta di “sabato grasso”: «una baldoria, un correr all’impazzata, a travestirsi, a saltabellare (…). Allora non più arciduca, non più imperatore: abbasso le aquile, cancellati gli stemmi: ognuno mette al cappello una coccarda a tre colori; bandiscono che siano liberi tutti, tutti eguali, il padrone al villano, il nobile all’artiero, il servo al suo signore; e feste e falò, e sulle piazze, pe’ sagrati, da per tutto piantare un albero, che voleva dire la libertà e non aveva radici (….) io, giovane del resto e perciò volonteroso delle novità, se in sulle prime mi parevano follie, non tardai a pigliarci gusto come gli altri; come gli altri mi lasciai inorpellare e mi credetti divenuto un gran che. Capperi! Non ero io cittadino? Non potevo dar del tu alla signora contessa, e dir cittadino al signor marchese».

E «io feci quel che fecero gli altri, e messami la giubba verde e la tracolla rossa, entra guardia nazionale «ma «non mi parea trovar poi quella fratellanza che predicavano, quel ben volersi un l’altro; massimamente ni dispiaceva quel vedere malmenati i preti, e disturbare le chiese e i sacramenti, e ne prevedevo poco di bene».

E infatti, nella primavera del ’99, «s’intendono di strane novità, prima bisbigliate all’orecchio de’ più fidati, poi si divulgano: che è, che non è; si scrive come ‘l quale i Francesi scappano, e tornano i Tedeschi con Russi e Cosacchi e che altre genti so io». E se alcune facce «si facevano tanto lunghe (…) i più erano quelli che, tutt’allegrezza, esclamavano: “Tornano i Tedeschi, vengono i castigamatti; i nostri buoni, i nostri cari padroni; non più contribuzioni, non più Giacobini, non più andar soldato; e la roba nostra sarà nostra; e i figlioli nostri torneranno a star in casa a essere obbedienti, e lasciar comandare a chi tocca. E quel ch’è essenziale, la religione si rimetterà in onore; potremo ancora far le processioni e scampanare finché ci piaccia”».

E «mentre da noi si discorreva quegli altri venivano (….) i Russi hanno a Brivio varcato il fiume e si difilano addosso a noi, e quel ch’è peggio sputano fuoco, rubano ciò che trovano, bastonano gli uomini, malmenano le povere donne: fanno scempio de’ Giacobini come degli Aristocratici, di chi conservò la coda e i calzoni, come di chi va zuccone e colle brache a pantaloni. Allora, amici o no de’ Tedeschi e de’ Russi, ciascuno dà spesa al suo cervello per ascondere quella poca grazia di Dio: è un corri d’ogni banda a tramutar le bestie, a sotterrare i quattrini, a trafugare ogni miglioramento». Dopo di che, «posi tanto di stanga traverso alla porta della mia cascina, solo per non parer men savio degli altri» e «con questo schioppo ad armacollo me la diedi per le campagne», mentre «cominciavano a sfilare Francesi buzzi buzzi, senza quell’aria di me ne infischio dell’altre volte; e dietro a loro picchetti di Barbetti e Cosacchi, con facce da posali lì, su cavalli che correvano come il vento: erano soldati di Braganza, di Rosemberg, di Wukasowich, d’altri nomi che adopriamo ancora per ispauracchio de’ ragazzi».

Una vita in fuga, un russo ucciso lungo la strada, la prigione, quella che diverrà la moglie da mettere in salvo. Un «continuo fucilare, un cannonamento, come il tuono d’agosto» e «dopo che il paese fu smorbato e le cose ripresero assetto (…) era un non parlar dì’altro che dei rubamenti, delle violenze della battaglia, de’ morti, di mille casi stravaganti e atroci».

Quello della battaglia di Verderio è uno di quei momenti in cui si è soliti parlare dell’incontro improvviso, e sgradito, con la Grande Storia da parte di una terra, un paese, una comunità, solitamente nell’ombra.

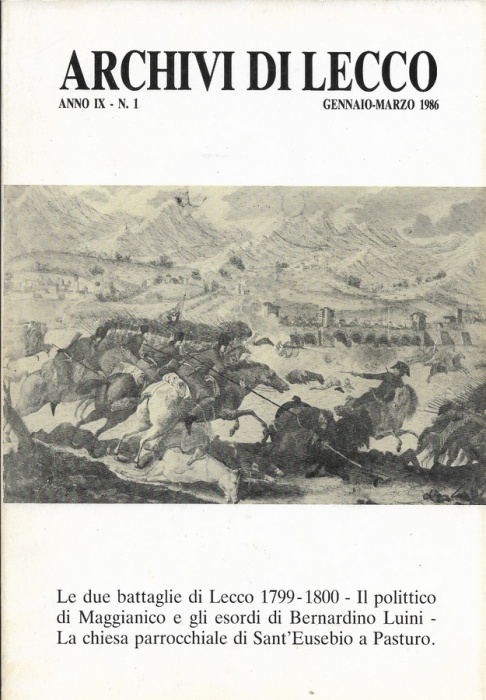

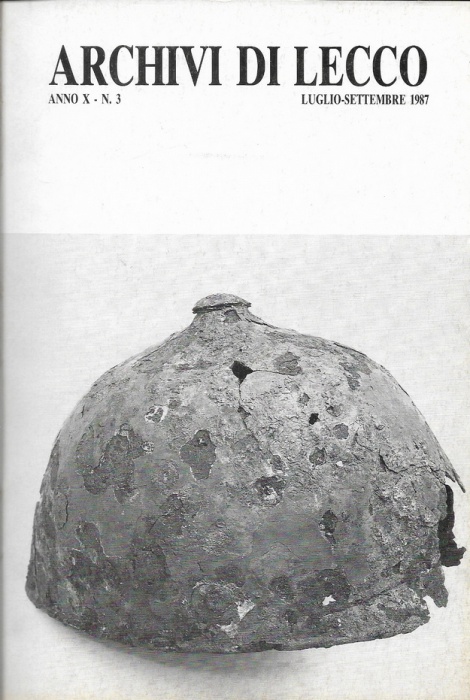

I due numeri di Archivi di Lecco

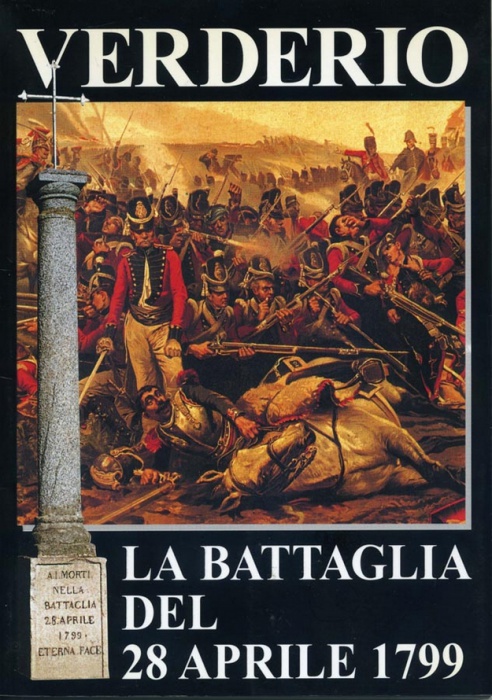

Avviene, quell’incontro nell’aprile 1799. Possiamo trovarne la ricostruzione in due studi di Aroldo Benini pubblicati sulla rivista “Archivi di Lecco” tra 1986 e 1987 e dedicati il primo alla “battaglia di Lecco” e il secondo appunto alla “battaglia di Verderio”, avvenute negli stessi giorni e nell’ambito della stessa campagna militare, quella di austriaci e russi contro i francesi per la riconquista della Lombardia approfittando di un Napoleone Bonaparte impegnato a invadere l’Egitto. Lo studio su Verderio, inoltre, venne ripubblicato nel 1999, in occasione del duecentesimo anniversario della battaglia, in un volumetto a parte voluto dalla biblioteca intercomunale verderiese e stampato da Scotti Editore di Cornate d’Adda.

Il volume edito dalla biblioteca

«Quasi tutta l’Italia – ci ricorda Benini - si trovava nelle mani dei francesi», i cui generali «commettevano ogni sorta di abusi, esigendo alloggi gratuiti cui non avevano diritto, prelevavano dalle casse comunali, danneggiavano edifici, commettevano estorsioni e ruberie, requisivano arbitrariamente».Tanto che in uno stentoreo sonetto (“Paracar che scapee de Lombardia”), il poeta milanese Carlo Porta si rivolge indignato ai francesi in fuga: verranno, certo, altri forestieri che pure vorranno «roba e danee», ma voialtri ne avete fatte talmente tante «col ladrann e coppann gent sora gent» che si è ridotti al punto di non restare indifferenti sulla scelta del boia che ci scanni.

Alle malversazioni si aggiunga inoltre l’ideologia: come certuni oggi vanno raccontando di democrazia da esportare, le armate napoleoniche esportavano certi valori rivoluzionari che facevano inorridire nobili e re e papi. Con tutto che Napoleone stesso finì col farsi imperatore.

E’ dunque nel contesto della guerra delle grandi potenze europee alleate contro la Francia che si collocarono le battaglie sull’Adda.

Dunque, in quel giorno del 1799, gli abitanti di Limonta erano raccolti per una funzione alla Madonna del Moletto e i francesi sulle loro barche «vedendo quella folla di persone, sospettarono di essere minacciati, ed in lingua francese domandarono spiegazione di tale assembramento. I limontini, non intendendo la lingua, non seppero giustificare la loro presenza in quel luogo, per cui il comandante ordinò ai cannonieri di far fuoco contro di essi ma «per parecchie volte si diede la miccia ai cannoni senza che questi si accendessero», circostanza attribuita appunto all’intervento della Madonna. «E come poteva essere diversamente – è la chiosa dei curatori – se i francesi che fuggivano erano, nell’immaginario popolare, i “giacobini”, e i nuovi padroni in arrivo, sia pure per meno di un anno, erano invece gli austriaci, cattolicissimi, e soprattutto i loro alleati russi, che intorno a Lecco organizzarono una vera e propria razzia, in particolare nelle case signorili, e quindi anche nelle case dei parroci. I quali tutti, di lì a qualche giorno, compileranno le loro brave domande di rimborso relativamente ai guai apportati dai russi nelle loro dimore». Truppe si acquartierarono nella stessa villa Manzoni al Caleotto (QUI), con «le cantine vuotate - annotava Claudio Cesare Secchi - le dispense saccheggiate, qualche mobile rovinato e i Francesi o gli Austro Russi avevano anche bruciato qualche sedia e qualche poltrona e tagliata qualche pianta del giardino e col carbone avevano dipinto orrendi ceffi sulle pareti delle stanze».

Non racconteremo i dettagli della battaglia che si concluse a notte con i tremila soldati francesi asserragliati nel villaggio di Verderio Superiore e il quartier generale in Palazzo Confalonieri – oggi Villa Gnecchi-Ruscone - assediati da 17mila austro-russi che li costrinsero alla resa «perché non ci restava una sola cartuccia».

Villa Gnecchi Ruscone

Il cippo che ricorda la battaglia

Un secolo dopo, il parroco don Luigi Gilardi avrebbe scritto che «tutti i morti, più di 3mila, in questa battaglia, Francesi, Austro-Russi ed anche molti terrieri che non poterono salvarsi con la fuga, furono sepolti alla rinfusa nei campi sottostanti il palazzo Confalonieri; e a ricordo di questo infausto avvenimento i capi del popolo, appena passata questa bufera, hanno fatto innalzare sul posto della sepoltura dei caduti, una colonna commemorativa, sul basamento della quale stanno scolpite le parole: “Ai morti nella battaglia del 28 aprile 1799 eterna pace”».Era del resto «costumanza, alla ricorrenza di tale epoca, di impartire ogni anno la SS: Benedizione col SS. Sacramento alla quale tutto il popolo concorre volonteroso. Quest’anno, primo centenario di tale avvenimento, si è pensato di festeggiare in modo straordinario» con una processione per «tributare una prece sul posto della sepoltura dei caduti» e «tale ricordo è riuscito splendido oltre l’aspettazione» con «parecchie persone del paese, che si avevano in casa palle di cannone, di fucileria ed altri attrezzi di guerra trovati nei campi nel dissodare la terra, o conflitte nelle travi dopo la battaglia, le posero in bella mostra sopra di un tavolo, ad attirarvi l’ammirazione del pubblico, al luogo della commemorazione».

Nella “Madonna di Imbevera”, già Cantù ci aveva dato un esempio di come la pensasse a proposito della guerra rilevando come ci paia orribile l’indifferenza dei sicari mandati a uccidere una persona e non altrettanto la stessa indifferenza di migliaia di soldati costretti a scannarsi l’un l’altro. E qui si ripete: «Dove il masnadiere scanna un viandante per derubarlo, si pianta un segnale; e il passeggero vi recita un suffragio pel mal capitato, né sa frenare un moto di sdegno verso l’omicida. Qui furono trucidati tanti insieme, sul campo della irrazionale obbedienza che chiamiamo campo d’onore: - appena la religione benedisse la tomba de’ prodi, e rimosse la bestemmia da chi ne fu cagione».

A interrompere tali meditazioni dell’autore, si fece avanti un vecchio: «Ell’era ancora in mente Dei – le sue parole – quando avvennero quei casi. Ma io, ho proprio vedut’io con quest’occhi ciò che ella legge».

Il vecchio ricordava gli entusiasmi giovanili all’arrivo delle armate “giacobine” che alimentarono a una sorta di “sabato grasso”: «una baldoria, un correr all’impazzata, a travestirsi, a saltabellare (…). Allora non più arciduca, non più imperatore: abbasso le aquile, cancellati gli stemmi: ognuno mette al cappello una coccarda a tre colori; bandiscono che siano liberi tutti, tutti eguali, il padrone al villano, il nobile all’artiero, il servo al suo signore; e feste e falò, e sulle piazze, pe’ sagrati, da per tutto piantare un albero, che voleva dire la libertà e non aveva radici (….) io, giovane del resto e perciò volonteroso delle novità, se in sulle prime mi parevano follie, non tardai a pigliarci gusto come gli altri; come gli altri mi lasciai inorpellare e mi credetti divenuto un gran che. Capperi! Non ero io cittadino? Non potevo dar del tu alla signora contessa, e dir cittadino al signor marchese».

E «io feci quel che fecero gli altri, e messami la giubba verde e la tracolla rossa, entra guardia nazionale «ma «non mi parea trovar poi quella fratellanza che predicavano, quel ben volersi un l’altro; massimamente ni dispiaceva quel vedere malmenati i preti, e disturbare le chiese e i sacramenti, e ne prevedevo poco di bene».

E infatti, nella primavera del ’99, «s’intendono di strane novità, prima bisbigliate all’orecchio de’ più fidati, poi si divulgano: che è, che non è; si scrive come ‘l quale i Francesi scappano, e tornano i Tedeschi con Russi e Cosacchi e che altre genti so io». E se alcune facce «si facevano tanto lunghe (…) i più erano quelli che, tutt’allegrezza, esclamavano: “Tornano i Tedeschi, vengono i castigamatti; i nostri buoni, i nostri cari padroni; non più contribuzioni, non più Giacobini, non più andar soldato; e la roba nostra sarà nostra; e i figlioli nostri torneranno a star in casa a essere obbedienti, e lasciar comandare a chi tocca. E quel ch’è essenziale, la religione si rimetterà in onore; potremo ancora far le processioni e scampanare finché ci piaccia”».

E «mentre da noi si discorreva quegli altri venivano (….) i Russi hanno a Brivio varcato il fiume e si difilano addosso a noi, e quel ch’è peggio sputano fuoco, rubano ciò che trovano, bastonano gli uomini, malmenano le povere donne: fanno scempio de’ Giacobini come degli Aristocratici, di chi conservò la coda e i calzoni, come di chi va zuccone e colle brache a pantaloni. Allora, amici o no de’ Tedeschi e de’ Russi, ciascuno dà spesa al suo cervello per ascondere quella poca grazia di Dio: è un corri d’ogni banda a tramutar le bestie, a sotterrare i quattrini, a trafugare ogni miglioramento». Dopo di che, «posi tanto di stanga traverso alla porta della mia cascina, solo per non parer men savio degli altri» e «con questo schioppo ad armacollo me la diedi per le campagne», mentre «cominciavano a sfilare Francesi buzzi buzzi, senza quell’aria di me ne infischio dell’altre volte; e dietro a loro picchetti di Barbetti e Cosacchi, con facce da posali lì, su cavalli che correvano come il vento: erano soldati di Braganza, di Rosemberg, di Wukasowich, d’altri nomi che adopriamo ancora per ispauracchio de’ ragazzi».

Una vita in fuga, un russo ucciso lungo la strada, la prigione, quella che diverrà la moglie da mettere in salvo. Un «continuo fucilare, un cannonamento, come il tuono d’agosto» e «dopo che il paese fu smorbato e le cose ripresero assetto (…) era un non parlar dì’altro che dei rubamenti, delle violenze della battaglia, de’ morti, di mille casi stravaganti e atroci».

E infine: «Ved’ella questa pianura di campagna, tutta piantata a gelsi, tutta ricca di grano turco? Io la vidi rasa come questa palma di mano, con terrapieni qua, e là fossati, con vestigia di fuochi, di spedali, di trabacche, e quel ch’è peggio, sparsa di sangue, di morti, di feriti, e gente ingorda che andava a frugarli per cavarne di tasca alcuni quattrini, e spogliarli di quei pochi cenci. Molti anni non passeranno, e nessuno più se ne ricorderà: più nessuno dirà un requiem ai morti della battaglia di Verderio. Ma noi, noi ogni sera, quando di brigata si recita il rosario, preghiamo pei poverini morti in quella; e insieme pei carcerati, per chi milita lontano da casa sua, per chi fa soffrire tanto gli uni e gli altri».

Dario Cercek