SCAFFALE LECCHESE/76: la 'Madonna di Imbevera' nelle 'Novelle lombarde' di Cantù

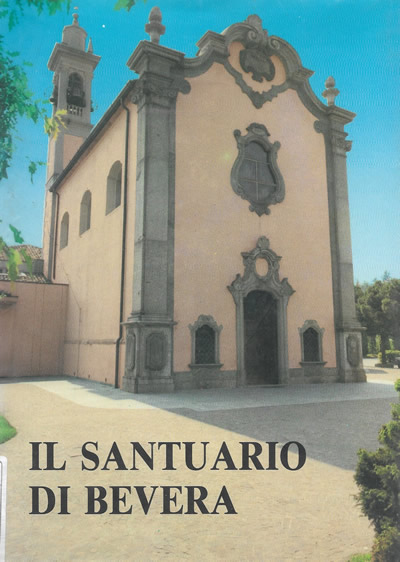

Nella tradizione popolare, si sa, le leggende si fondono e confondono, e spesso è la stessa Storia a confondersi con le leggende. Così è anche per le vicende del santuario di Santa Maria Nascente a Bevera di Barzago, piccola chiesa del Seicento sorta a ricordo dell’apparizione della Madonna a una giovane forse insidiata dal solito signorotto del luogo. Ne scrisse anche Cesare Cantù, il letterato nato a Brivio nel 1804 e che i frequentatori di questa rubrica già conoscono per il Carlambrogio da Montevecchia (QUI) e per una sorta di pellegrinaggio lungo l’Adda (QUI).

Si tratta di lavori, in prosa ma anche in versi, che ondeggiano tra lo storico e l’edificante, con trame spesso tragiche e momenti patetici, lo sguardo rivolto al medioevo che certo romanticismo aveva riattualizzato. Amanti annegati per fatalità nel lago davanti a Torno o uccisi per vendetta nelle atmosfere del castello di Brivio, storie di miracoli e di stregherie e pure di fantasmi, storie di guerra e di miseria, ubriaconi redenti e fratelli onesti non sempre premiati dalla fortuna: a volte, anzi, davvero beffati. E cadaveri non pochi.

Racconti, invero, anche un po’ stucchevoli come quello della “setajuola” che pregando riporta il marito sulla retta via: «Un inferno mutato in paradiso per la prudente pazienza di una moglie virtuosa». Ma soprattutto una filanda vista quasi come un luogo di letizia: «Tra le rusticali faccende nessuna riesce così gioconda a vedere come quella del filare la seta. E’ una sollecitudine regolata (…), una fatica non sordida, e rallegrata dall’idea di un felice guadagno e del sostentamento che ne ricavano tante e tante famiglie e interi paesi (…). La gioja più vivace signoreggia nella filanda: qui racconti, qui motti arguti, qui singolarmente allegre canzoni, mal frenate dal severo piglio del padrone, che nei lauti ozii e nelle pingui speranze di lucro, trova a ridire che le assidue lavoratrici si ricreino dallo stento, cantando con quella serenità che è prodotta dalla gioventù, dall’abitudine della fatica, dalla pace di chi nel poco si appaga, e credesi nato per lavorare». Del resto, la filandiere «sanno che, per quel tempo, sollevano dalle spese le povere famiglie; sanno che alla fine riceveranno una ricompensa, scarsa se dovesse contarsi coll’occhio dell’uomo agiato, ma larga ai modesti desideri; sanno che la receheran alle case, ove già calcolarono qual porzione darne alla madre pe’ suoi bisogni, mentre coll’altra si rinnoveranno, questa un guarnellino, quella un grembiule, l’altra gli ori, l’altra la tela da ammannire le biancherie pel venturo carnevale, quando andrà sposa al giovane che le parla».

Più interessanti sono invece le pagine sulla battaglia di Verderio tra austro-russi e francesi del 1799, ma novella e vicenda meritano un capitolo a parte e le lasciamo pertanto in sospeso.

Tra tutte le novelle, vorremmo invece soffermarci appunto sulla “Madonna di Imbevera”, probabilmente la più conosciuta. Elaborata tra il 1833 e il 1834, mentre il Cantù si trovava in carcere accusato di cospirazione risorgimentale, la novella fa parte di entrambe le raccolte ed è stata pubblicata anche singolarmente (l’edizione più recente da Marna nel 1996).

A tratti addirittura gotica, con la figura della sventurata rinchiusa per trent’anni nelle segrete del castello di Barzago, “La Madonna d’Imbevera” ci racconta delle lotte tra i feudatari del luogo. Da una parte, la famiglia Sirtori dell’omonimo paese e la cui discendenza sembra ormai essere limitata a don Alessandro, un cavaliere dall’animo nobile tornato improvvisamente alla propria terra brianzola dopo varie vicissitudini. Dall’altra, la famiglia Isacchi rappresentata dal gran malvagio don Alfonso, detto l’orso di Barzago, che alla Madonna di Imbevera si vota in maniera decisamente sacrilega: «si inginocchiò e fece una scellerata preghiera, ove prometteva alla Madonna se, col patrocinio di essa arrivasse a sterminare la razza di colui per cui colpa gli fu l’avo trucidato, le innalzerebbe nel luogo medesimo un tempio sontuoso, ove d’ogni parte accorrerebbe gente a tributarle onori ed oblazioni».

Di mezzo alle guerre piccole e grandi, poi, ci son sempre i contadini, i poveracci che «dovevano soffrire e trangugiare, senza che credessero tampoco tesoreggiare meriti colla pazienza, giacché erano stati educati a considerare l’oppressione una necessità inevitabile, come la grandine, come il morire; e che Dio, concedendo ai grandi di intendere le ragioni che hanno per soperchiare il povero, avesse fatto anche fin troppo concedendo al povero la forza di tollerarli». E del resto: «Non vedi quanto male ci potrebbe fare? Eppure ci lascia vivere. Chi poi lo dice così cattivo sono male lingue: e guarda mo’ con che devozione sta in chiesa, ed ogni sabato non fa accendere la lampada alla Madonna d’Imbevera?».

Tale Madonna era un tabernacolo «dove, men rozzamente dell’ordinario, stava dipinto a guazzo l’immagine di Colei che, madre di Dio e nostra, ci inspira confidenza di volgerci, colla sua intercessione, ad esporre al Signore i nostri bisogni. Era effigiata in atto di schiacciare il serpente: di sopra si leggevano le parole della Genesi “Conteram caput tuum; sugli stipiti erano foggiati due nastri azzurri, che sorreggevano stinchi da morto incrociati; al piede un ceppo riceveva il soldo che vi offeriva in limosina il viandante o devoto o pauroso. (…) Singolarmente i contadini del contorno l’avevano in gran venerazione, ricordando una quantità di miracoli, come essi li chiamavano, impetrati per mezzo di essa, e dei quali rendevano testimonianza grucce, bende, cenci che penzolavano, bizzarro ornamento, attorno all’effigie invocata».

O tratteggiando la figura di un parroco non irreprensibile: don Amadio «famoso per gran pratica dei quaderni teologici» e che «pel suo credito era stato anche fatto vicario foraneo», ma che «non voleva sciuparsi con troppe brighe che lo distraessero dai prediletti suoi studi». Così che al sindaco della comunità un po’ troppo impaziente, consiglia: «Bada a me, bada a me che la so più lunga. Lascia andar l’acqua in giù e lega l’asino dove vuole il padrone. Che i padroni operano da padroni sono forse cose che le si facciano da jeri? Che? Le dita della mano sono forse tutte uguali? Ti ricorda piuttosto che egli è l’illustrissimo don Alfonso e tu sei Isidoro pover’uomo».

La scena madre è il duello tra don Alessandro e lo stesso don Alfonso, dopo che il primo aveva preso le difese di una giovane che si era trovata suo malgrado travolta da una battuta di caccia dai fini inconfessabili. Il malvagio muore, ma «come un santo» per una sorta di pentimento estremo che si rivelerà invece essere l’ultima nefandezza.

Morto don Alfonso, comunque, si libera la dama incarcerata che è la mamma di don Alessandro. La quale, nonostante riemerga da un’autentica sepoltura durata trent’anni, si riprende in men che non si dica. Un brio inusitato: un’incongruenza dell’autore, stavolta, non un miracolo.

Tutto questo accade la vigilia dell’8 settembre, giorno della Natività di Maria. E la chiesa che sorgerà al posto del tabernacolo non sarà quella sontuosa promessa da don Alfonso ma una più modesta consentita dalle offerte dei più umili. A ricordare quel giorno e gli eventi sarà una festa sempre più popolata che ai momenti sacri alterna quelli un po’ più profani occasione anche di corteggiamenti giovanili e «c’è chi si perde per la selva – osserva con una punta di amarezza il Cantù - a cercare una pianta remota, dove, anni sono, in questo istesso giorno incise un nome, il nome di una fanciulla, con cui si erano giurati eterno inseparabile amore. La pianta crebbe, crebbe il nome con essa ma l’amore svanì; ed egli appena ricordò l’amica perché la rintoppò laggiù, contenta madre dei figliuoli di un altro»

E «scrutando i cuori, cerchiamo tra quel nugolo di gente alcuni successori di don Alfonso, ma che, grazie alla crescente civiltà, sostituirono al ratto la seduzione, alla violenza il raggiro, alla legge sfidata la legge illusa, alla vendetta scoperta la denigrazione e il bacio di Giuda; od anche qualche imitatore di don Alessandro, col proposito più generoso che prudente, di assumere la difesa del debole contro il soverchiatore, massimamente se questo non sia troppo grosso, né l’affare importi pericolo».

La chiesa è ancora lì e l’8 settembre si continua a far festa ai giorni nostri, covid permettendo.

Col tempo, la novella del Cantù si è imposta quasi come verità storica. Naturalmente non è così. Era lo stesso Cantù a dirlo: «Un romanzetto che andò intorno bell’e bene, ma che non può fare autorità storica essendo stato scritto in prigione, gli diede una favolosa origine: ma pare sorgesse a mezzo del Cinquecento, dove una fanciulla di Barzago disse d’aver veduto la Madonna».

Di fatto, la chiesa venne eretta in un luogo dove probabilmente già esisteva qualcosa di sacro. Però «la ragione principale che motiva il sorgere di una chiesa a bevera – leggiamo ancora in Allegri – è l’eccessiva distanza dalla parrocchiale, S. Bartolomeo di Barzago. Un percorso lungo e difficile che limita la partecipazione degli anziani e dei piccoli alle funzioni religiose». Già nel 1605 tutto è pronto per cominciare i lavori che però procedono a rilento e verranno completati solo nel 1639.

PER RILEGGERE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI

Dario Cercek