SCAFFALE LECCHESE/63: omaggio 'all'ultimo re della Patagonia', a vent'anni dalla scomparsa

«Porco di qui, porco di là…». Già: saracchi e sfuriate erano proverbiali. Caratteraccio, quello di Casimiro Ferrari. Perché – diceva – «muriroo gheubb ma minga cun el goos» e cioè «morirò gobbo dalle botte che avrò preso, ma non con qualcosa sul gozzo che non sono riuscito a dire». Con ciò che significa in un ambiente di introversi lecchesi e di permalosi “muntagnatt”.

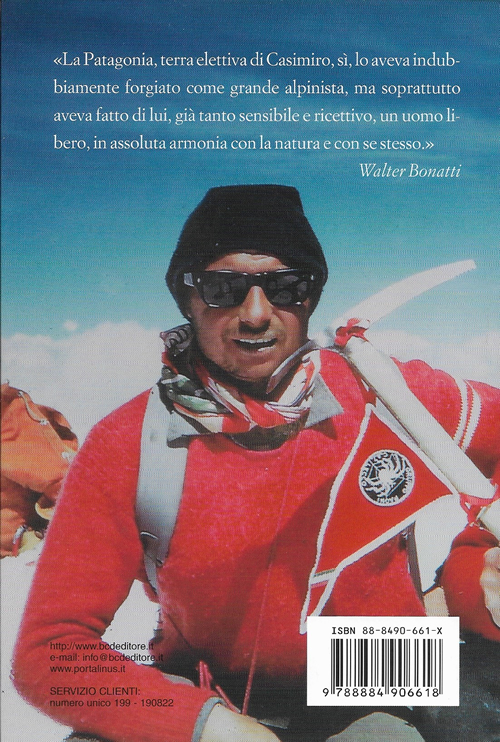

A raccontarci l’alpinista ma anche l’uomo, le imprese e la vita, c’è il bellissimo libro di Alberto Benini: “Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”, pubblicato da Baldini Castoldi Delai nel 2004. Un libro «che stava nascendo in tutt’altra maniera», leggiamo nel prologo: l’autore aveva infatti vinto le resistenze di uno schietto ma anche schivo Ferrari e aveva cominciate a raccoglierne le memorie e i racconti: «Ricordo, nell’apprendere la notizia dell’aggravarsi della sua malattia in Patagonia, un condensato di due dispiaceri che prendevano forma, uniti e distinti: uno per una persona che ero riuscita finalmente ad avvicinare che stava per svelarmi qualcosa di sé, e l’altro per un progetto che svaniva. Era ben presente il ricordo di un pomeriggio trascorso insieme, solo un mese prima, il giorno del “tappone dolomitico” del Giro d’Italia, nella casa di Ballabio. Il racconto di due episodi: la prima discesa in corda doppia e una eroicomica caccia a un passero solitario».

«Oggi – scrive Benini – chi va a fare Capodanno in Patagonia rischia, senza esagerare, di trovarci il suo vicino di pianerottolo, mescolato a molta altra gente che le montagne le conosce giusto in fotografia», ma in quegli anni era ancora una terra quasi vergine, con zone poco frequentate o addirittura tutte ancora da mappare. Sarà la Patagonia che Casimiro Ferrari sognerà quando deciderà di andarci a vivere, ma i tempi saranno già cambiati: il suo orologio – osserva Benini – era indietro di cinquant’anni e le cose non andavano per il verso giusto: «E’ ostinato, ambizioso, ma con la vita non convive: combatte. Insegue una Patagonia anacronistica, vuol vivere in un mondo superato dai tempi e dagli eventi. E la sua esistenza è una continua lotta con persone, oggetti, animali. Non si può nemmeno definirlo un solitario: ha bisogno di un pubblico, magari da maltrattare, a volte da sfuggire. In fondo anche quando ha concepito delle scalate solitarie ha finito per trovarsi un compagno. Non voglio giudicare, ma davvero, man mano che scavavo nella sua vita appariva sempre più evidente il convivere in lui di aspetti assolutamente inconciliabili. Era impossibile che potesse trovare pace, una persona che nutriva in sé così grandi contraddizioni. E una volta lo ammette, mentre è a caccia di “guanacos” con un amico: “Qui ho vinto una battaglia, ma ho perso la guerra, la guerra della mia vita”».

Ma «chi fra gli alpinisti italiani e non solo italiani, mantenendosi per di più nei limiti del dilettantismo, poteva vantare in quegli anni una simile collezione di successi extraeuorpei? E’ vero, a casa il fratello e il padre facevano gli straordinari, mandando avanti la “Trafileria Ferrari” anche in sua assenza, ma gli allontanamenti non andavano molto al di là di un mese». E, raggiunta quell’età «in cui gli alpinisti tirano solitamente i remi in barca», per Casimiro «tutto sembra iniziare». Lo scalatore argentino Martìn Cevallos dice: «Era pura energia e tecnica. Forse una tecnica un po’ antiquata, ma una tecnica incredibilmente valida. Era prima di tutto salire senza badare a niente, non importava ciò che c’era sopra, era progressione permanente fin dove si può. In queste poche centinaia di metri scalati insieme, capivo il carattere di Casimiro con tutti i suoi “porco di qui e porco di là”. Ma in queste scariche di bestemmie seguiva un cambio d’umore che lo trasformava nella persona più generosa che avessi mai sperato di incontrare, la persona con cui valeva la pena dividere quell’avventura, più che con qualunque altra». Per dirla con Gianni Stefanon: «Gli ho visto fare cose che non ci sono sui manuali….». Quasi come il passo di quel celebre film: «Ho visto cose che voi umani….». Ma Benini si chiede: «Era un essere umano Casimiro, o un pezzo di montagna primigenia, capitato fra gli uomini per caso?». Arrampicate con «artifici allucinanti – spiega l’autore -, una progressione millimetrica ed espostissima sempre sul filo del crollo, nella quale si uniscono le doti di fermezza di piede e la delicatezza nel martellare. Qui viene fuori il vero Casimiro: l’uomo che sa trasformare il campo in luogo di terrore per le sue collere improvvise e violente, in parete si rivela armato di una pazienza certosina e di una delicatezza da intagliatore d’avorio». E «valgono un po’ tutti i trucchi da circo» come quello di sollevare di peso un compagno di cordata «e collocarlo direttamente al di sopra di alcuni muretti strapiombanti».

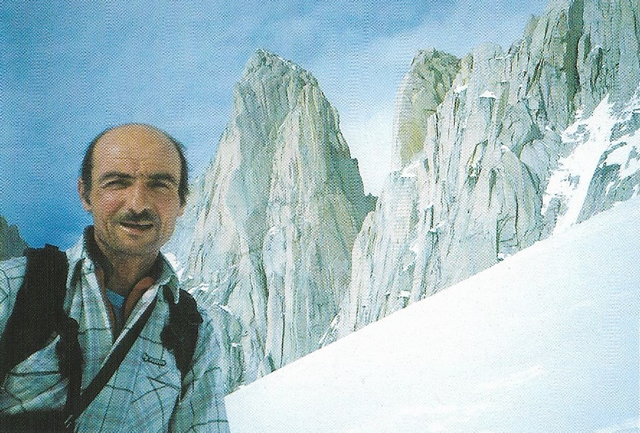

Casimiro Ferrari

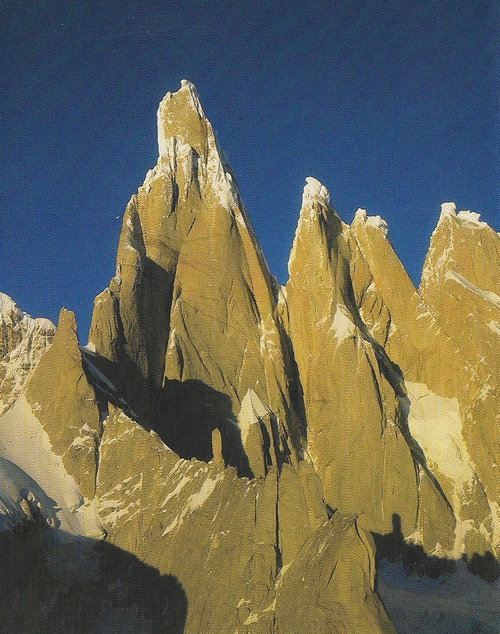

Alpinista tra i più forti, è stato soprattutto protagonista della grande stagione dei lecchesi in Patagonia dove peraltro scelse di trascorrervi l’ultimo pezzo della vita: il suo nome è indissolubilmente legato al Cerro Torre, una guglia leggendaria al centro di mille polemiche. Sulla cui cima, i “Ragni” arrivarono nel 1973 con una spedizione guidata proprio da Ferrari. Per primi. O forse no: c’è una sorta di mistero destinato probabilmente a restare tale. Verrebbe da dire un giallo, se di mezzo non ci fosse davvero un morto: il bolzanino Toni Egger che in vetta sarebbe arrivato nel 1959 con Cesare Maestri, precipitando poi durante la discesa con tutta la documentazione della conquista. Un mistero, dunque. O forse no. Ma il cui aleggiare rende ancora più mitico il luogo. Ne dovremo riparlare.

Il Cerro Torre

E comunque, il “Miro” non morì gobbo. Era ancora tutto di un pezzo. Non fu fermato nemmeno dal cancro allo stomaco: nel 1983, i medici gli prospettarono dai tre ai sei mesi di vita. Ferrari decise che non fosse proprio il caso e per quasi altri vent’anni scalò l’impossibile, pur con un fisico sempre più sofferente e consumato. A sorprenderlo fu una polmonite che si buscò nell’inverno patagonico del 2001 per andare ad accogliere alcuni scalatori svizzeri diretti proprio al Cerro Torre: il pick-up restò intrappolato nella neve e dovettero camminare ore per raggiungere la fattoria dove il lecchese si era stabilito: «Perché si era spinto fin lì, camminando nella neve, con la scusa di offrire un tetto agli alpinisti svizzeri diretti al Cerro Torre? L’ennesima sfida? Chissà se si sentiva immortale o se cercava, più o meno inconsciamente, di morire laggiù? Forse, per una delle sue incredibili contraddizioni, le due cose in una sola…». Riportato a Lecco, morì il 4 settembre 2001. Sono dunque trascorsi vent’anni.A raccontarci l’alpinista ma anche l’uomo, le imprese e la vita, c’è il bellissimo libro di Alberto Benini: “Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”, pubblicato da Baldini Castoldi Delai nel 2004. Un libro «che stava nascendo in tutt’altra maniera», leggiamo nel prologo: l’autore aveva infatti vinto le resistenze di uno schietto ma anche schivo Ferrari e aveva cominciate a raccoglierne le memorie e i racconti: «Ricordo, nell’apprendere la notizia dell’aggravarsi della sua malattia in Patagonia, un condensato di due dispiaceri che prendevano forma, uniti e distinti: uno per una persona che ero riuscita finalmente ad avvicinare che stava per svelarmi qualcosa di sé, e l’altro per un progetto che svaniva. Era ben presente il ricordo di un pomeriggio trascorso insieme, solo un mese prima, il giorno del “tappone dolomitico” del Giro d’Italia, nella casa di Ballabio. Il racconto di due episodi: la prima discesa in corda doppia e una eroicomica caccia a un passero solitario».

Il libro di Benini

Immagini giovanili

Il resto è montagna: a 14 anni va già su per la via Cassin al Medale, a 17 entra nel Cai, a 21 è già accademico. Insomma, non lo ferma proprio nessuno. Per un periodo è anche rifugista in Val di Lei, intanto scala e va a caccia (spesso di frodo, sarà il primo bracconiere – ironizza Benini - a diventare negli anni Ottanta assessore comunale all’ecologia: a Ballabio). E poi l’incontro con la Patagonia, attraverso Carlo Mauri che già nel 1958 aveva tentato la conquista del Cerro Torre, e i libri di padre Alberto Maria De Agostini, «il più grande esploratore» di quei luoghi.«Oggi – scrive Benini – chi va a fare Capodanno in Patagonia rischia, senza esagerare, di trovarci il suo vicino di pianerottolo, mescolato a molta altra gente che le montagne le conosce giusto in fotografia», ma in quegli anni era ancora una terra quasi vergine, con zone poco frequentate o addirittura tutte ancora da mappare. Sarà la Patagonia che Casimiro Ferrari sognerà quando deciderà di andarci a vivere, ma i tempi saranno già cambiati: il suo orologio – osserva Benini – era indietro di cinquant’anni e le cose non andavano per il verso giusto: «E’ ostinato, ambizioso, ma con la vita non convive: combatte. Insegue una Patagonia anacronistica, vuol vivere in un mondo superato dai tempi e dagli eventi. E la sua esistenza è una continua lotta con persone, oggetti, animali. Non si può nemmeno definirlo un solitario: ha bisogno di un pubblico, magari da maltrattare, a volte da sfuggire. In fondo anche quando ha concepito delle scalate solitarie ha finito per trovarsi un compagno. Non voglio giudicare, ma davvero, man mano che scavavo nella sua vita appariva sempre più evidente il convivere in lui di aspetti assolutamente inconciliabili. Era impossibile che potesse trovare pace, una persona che nutriva in sé così grandi contraddizioni. E una volta lo ammette, mentre è a caccia di “guanacos” con un amico: “Qui ho vinto una battaglia, ma ho perso la guerra, la guerra della mia vita”».

Ma «chi fra gli alpinisti italiani e non solo italiani, mantenendosi per di più nei limiti del dilettantismo, poteva vantare in quegli anni una simile collezione di successi extraeuorpei? E’ vero, a casa il fratello e il padre facevano gli straordinari, mandando avanti la “Trafileria Ferrari” anche in sua assenza, ma gli allontanamenti non andavano molto al di là di un mese». E, raggiunta quell’età «in cui gli alpinisti tirano solitamente i remi in barca», per Casimiro «tutto sembra iniziare». Lo scalatore argentino Martìn Cevallos dice: «Era pura energia e tecnica. Forse una tecnica un po’ antiquata, ma una tecnica incredibilmente valida. Era prima di tutto salire senza badare a niente, non importava ciò che c’era sopra, era progressione permanente fin dove si può. In queste poche centinaia di metri scalati insieme, capivo il carattere di Casimiro con tutti i suoi “porco di qui e porco di là”. Ma in queste scariche di bestemmie seguiva un cambio d’umore che lo trasformava nella persona più generosa che avessi mai sperato di incontrare, la persona con cui valeva la pena dividere quell’avventura, più che con qualunque altra». Per dirla con Gianni Stefanon: «Gli ho visto fare cose che non ci sono sui manuali….». Quasi come il passo di quel celebre film: «Ho visto cose che voi umani….». Ma Benini si chiede: «Era un essere umano Casimiro, o un pezzo di montagna primigenia, capitato fra gli uomini per caso?». Arrampicate con «artifici allucinanti – spiega l’autore -, una progressione millimetrica ed espostissima sempre sul filo del crollo, nella quale si uniscono le doti di fermezza di piede e la delicatezza nel martellare. Qui viene fuori il vero Casimiro: l’uomo che sa trasformare il campo in luogo di terrore per le sue collere improvvise e violente, in parete si rivela armato di una pazienza certosina e di una delicatezza da intagliatore d’avorio». E «valgono un po’ tutti i trucchi da circo» come quello di sollevare di peso un compagno di cordata «e collocarlo direttamente al di sopra di alcuni muretti strapiombanti».

Ora che «l’anima senza pace di Casimiro» soffia «in quel vento che non lascia un attimo di tregua, in quel vento che martella, ma senza il quale la Patagonia non sarebbe quella che è», Benini si diverte tra una coincidenza e l’altra («nulla più di una coincidenza, per carità») a leggere una sorta di predestinazione. Già nel nome Casimiro, «forse più frequente in Patagonia che in Italia» e che era il nome del padre del suo padrino di battesimo, «secondo una consuetudine allora assai diffusa». E «se nel nome di battesimo di Casimiro sembra essere inscritto il Sud America, non ci vuole un genio dell’onomastica per capire, in una terra come quella lombarda, che Ferrari è un cognome che racconta di attività legate al ferro». E chissà chi sarà mai quel capitano di vascello Oscar Ferrari che individuò un fiordo in Patagonia perlustrato nel 1913 8anno della nascita della mamma di Casimiro) pure da padre De Agostini. Il prete-esploratore era alla ricerca vana di una via per i monti Sarmiento e Buckland. Che saranno conquistati da Carlo Mauri: nel 1956 il Sarmiento e nel 1966 il Buckland guidando una spedizione di cui faceva già parte anche Casimiro Ferrari. «Nome. Cognome – leggiamo - . All’inizio del nostro viaggio nel Sud del mondo avevamo incontrato un capitano di vascello chiamato Ferrari che si era spinto tra i fiordi verso il Sarmiento il Buckland. Alla fine, il vento ci porta il nome del “cacique” Casimiro Biguà, un capo “Tehuelche”, le cui tracce si perdono nel 1876, dopo che, facendo per tutta la vita una sorta di doppio gioco con Cile e Argentina, era riuscito in qualche modo a difendere il suo popolo diseredato e a vivere libero. “E così”, conclude la leggende, “continua a cavalcare per le infinite steppe che furono sue, convertite in vento….”»

Dario Cercek