SCAFFALE LECCHESE/43: ''I Promessi Sposi'' del 'nostro' Manzoni, sempre letti, sempre discussi

Alessandro Manzoni: naturalmente, “I Promessi sposi”. Volume immancabile in una biblioteca lecchese. Esattamente duecento anni fa – il 24 aprile 1821, un martedì dopo Pasqua – Manzoni metteva sulla carta un primo incipit di quella “storia milanese del secolo XVII” che avrebbe cambiato il corso della letteratura italiana: «Quel ramo del lago di Como d’onde esce l’Adda» che poi invece volgerà «a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti».

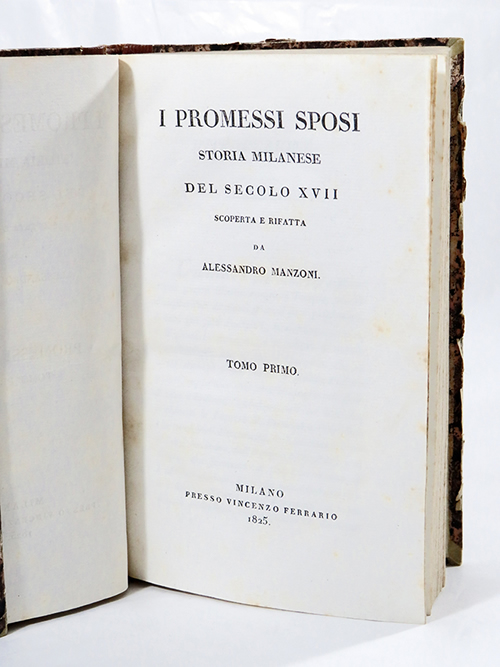

La ventisettana, prima edizione (primo tomo 1825). Sotto la quarantana, seconda edizione

Si trattava della bozza di un romanzo al quale pensava da tempo e dalla gestazione lunga e faticosa. Era ancora senza un titolo: Fermo e Lucia erano appellati i protagonisti e con quei due nomi, nella cerchia dello scrittore, si citava il lavoro in cantiere. Venne portato a termine nel settembre 1823. Ne sarebbe seguita un’ulteriore minuta che avrebbe appunto generato “I promessi sposi” pubblicati tra 1825 e 1827, poi “risciacquati in Arno” per diventare l’edizione definitiva del 1840-42. Nel corso del Novecento sono stati pubblicati anche i due abbozzi che consentono a studiosi e appassionati di sbirciare nell’officina letteraria del Manzoni, vedere i personaggi e la storia prendere forma e cambiare traiettorie, talvolta nomi: l’elogio di don Serafino Morazzone cassato per anacronismo e altro, una Vittoria rinominata Perpetua e trasformata così in un’icona.

In terra nostra, la trama è ormai assunta con il latte materno: «quel matrimonio che non s’ha da fare» tra due poveri fidanzati, il Fermo Spolini diventato Renzo Tramaglino e la Lucia Zarella diventata Mondella, osteggiati dal prepotente e arrogante don Rodrigo invaghitosi della casta fanciulla, con un susseguirsi di avventure, rapimenti, fughe, colpi di scena e, vien da dire, “miracoli”. La si conosce tutti. E il vostro rubricista confessa un certo imbarazzo nello scrivere del Romanzo nazionale che tantissimi altri, oltretutto molto più accreditati, hanno già sezionato minuziosamente.

Quali commenti o interpretazioni si potranno mai aggiungere al “già detto” in circa due secoli? Per quanto il romanzo e il suo autore continuino a far molto discutere e rimangano ancora punto di riferimento e confronto. Non senza chiose impietose e parodie irriverenti. Testimoniando come da una parte il romanzo resti materia viva e dall’altra pure il monumento nazionale Manzoni debba fare i conti con la volubilità del mondo.

Molto ancora ci si accapiglia, per esempio, sul carattere dei due protagonisti, appunto Renzo e Lucia. Per essi, il Manzoni pare aver usato una penna diversa, più delicata: personalità quasi solo abbozzate, almeno rispetto alla maggior caratterizzazione di tutti gli altri personaggi e non soltanto di quelli che, nelle celebri digressioni, si sottraggono al ruolo di comparsa per prendersi l’intera ribalta. In realtà, comparse, appaiono a tratti proprio Renzo e Lucia, le cui vicende risultano davvero mero pretesto per parlar d’altro. Dei due giovani, il lettore può farsi il ritratto che gli aggrada. Con tutto che, certe volte, fan proprio cadere le braccia: quel Renzo sprovveduto oltre il lecito e quella Lucia un po’ troppo statuina da presepe (e quanto poi si è scritto sul tal figura femminile generata da certi sensi di colpa dell’autore?).

I fidanzati sembrano così sbiadire di fronte a una potentissima galleria di comprimari e figuranti dalle tinte forti e dai contorni netti. Che siano semplici caricature o tragici demoni. A partire dal primo in ordine d’apparizione: don Abbondio. Assurto a universale simbolo di codardia, contrapposto al più coraggioso fra’ Cristoforo: la cattiva e la buona Chiesa, è stato scritto. Eppure, avrebbe anche diritto a un po’ di compassione quel curato «che non era nato cuor di leone» e che «fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato». Lo dice subito, ai bravi che incontra alla cappelletta: «Signori miei, si degnino di mettersi ne’ miei panni». Non lo si fa, naturalmente. Non lo fanno gli sgherri di don Rodrigo, ma non lo fa neppure il lettore: nell’immaginario preferisce i panni ben più nobili di fra’ Cristoforo, visto che già nella prosaica realtà gli toccano più spesso quelli di don Abbondio. E’ uno degli interrogativi che il libro pare porci: che faremmo, noi, fossimo appunto nei panni del curato? Quesito eluso. Nemmeno don Lisander sarebbe apparso irreprensibile.

Garibaldi a casa Manzoni (Sebastiano De Albertis, 1863)

Il romanzo è comunque una grande macchina narrativa. Attorno a una piccola storia si dipinge un grande affresco. Il contesto storico: il Milanese sotto un dominio spagnolo inetto e corrotto, con il suo seguito di donrodrighi e grisi che tanto assomigliano ai mafiosi del nostro tempo; di contizii e padriprovinciali a rappresentare politica e potere sprezzanti dei miserevoli; di azzeccagarbugli pronti a mettere le leggi al servizio dei più forti.

La Monaca di Monza (Giuseppe Molteni, 1846)

Siamo in piena guerra dei Trent’anni e anche le popolazioni lecchesi ne hanno da patire con il passaggio dei lanzichenecchi che diffondono la peste. Ed è momento cruciale della storia e della riflessione manzoniana. Non va dimenticata l’appendice della Colonna infame, parte integrante della narrazione anche se troppe volte stralciata e trascurata: continua a essere uno straordinario e attualissimo “j’accuse” a proposito di deliri e fobie popolari, di isterie collettive, di autorità vili e di capri espiatori a ogni costo. Pagine della letteratura più alta il cui studio andrebbe imposto a certi chiassosi politicanti arruffapopoli ancora in circolazione ai giorni nostri.

Borromeo e l'Innominato

Di profonde meditazioni sulla storia e su quella lombarda in particolare, ce ne viene offerta più d’una nel corso del romanzo. Per esempio: la biografia del cardinal Federigo Borromeo, che il Manzoni tratteggia come figura luminosa in quei tempi bui e simbolo di una Chiesa finalmente vicina al popolo; seppur liquidandone certi aspetti discutibili come «errori del suo tempo più che errori suoi». Per esempio: la terribile vicenda di Gertrude, monaca di Monza, le cui autentiche sventure diventano vero e proprio romanzo nel romanzo e che avrà destino letterario a sé fino ai giorni nostri, quando ancora è fatta oggetto di indagini e nuove raffigurazioni.

Don Abbondio e i Bravi

Perché la storia grande non è semplice cornice, bensì motore e anima di una narrazione polifonica comunque densa – come deve essere per un romanzo – di straordinarie invenzioni. Per esempio: la notte dell’Innominato, un viaggio nella coscienza e nella psicologia di uno scellerato che si sporge sul proprio abisso giungendo infine al pentimento. Per esempio: lo strazio della mamma di Cecilia: «Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci» una donna i cui «occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante», tra le braccia la figlioletta esanime da caricare sul carro dei monatti (e «passando di qui questa sera, salirete a prendere anche me, e non me sola»).

Don Abbondio

Tanta poesia: più che l’Addio monti (per la sensibilità d’oggi forse un po’ stucchevole), il cielo di Lombardia «che è bello quand’è bello» ed è immagine da liberare il respiro. E, ancora, scene da grande teatro: la notte degli imbrogli, ma soprattutto la calata dei lanzi a ritmo solenne, che sembrava non dover mai finire con quel “passano passano” somigliante a un rullo di tamburo e ogni volta è un tuffo del cuore, finché finalmente «quando piacque al cielo, passò anche Galasso, che fu l’ultimo».

Ancora aperta, però, è la questione degli umili. Dei quali – secondo certa scuola – il romanzo seguirebbe finalmente i destini portando l’attenzione sulla condizione della povera gente di fronte alla Storia e al potere. Guardandoli però – è la replica d’altra critica – dall’alto in basso, con l’occhio del nobile che osserva i propri sottoposti, con il consueto paternalismo del “buon padrone”, quasi con uno scuoter la testa di fronte a destini inevitabili. Vero è che certi sdegni del Tramaglino vengono descritti come dabbenaggini, azioni sconsiderate, intemperanze giovanili. Eppure Manzoni ci offre quadri naturalistici sulla vita popolare: le strade della peste, la carestia, l’andar casa per casa dei monatti, l’assalto ai forni, le schiere di profittatori, di malvagi, di delatori, le meschinità e le angosce, le notti e i giorni nelle case in cui si pesa la fame. Brani indimenticabili, ma è pur vero che «è mala cosa il nascer povero»: nel rapporto tra popolo e Storia non sembra esserci speranza di riscatto.

Fra Cristoforo

Del resto, il Manzoni temeva la rivolta popolare, la considerava un semplice scatenarsi di ferocia. Come accadde il 20 aprile 1814, quando a Milano la piazza furente linciò Giuseppe Prina, l’odiato ministro delle finanze del napoleonico Regno d’Italia: forse testimone diretto e forse no – anche in questo caso, i pareri sono discordi – ma in qualche maniera “coinvolto” per via di amicizie, affinità e solidarietà, Manzoni travasò quel ricordo nella canea che, dopo l’assalto ai forni, è l’assedio alla casa del vicario di provvisione: «Il tiranno! L’affamatore! Lo vogliamo! Vivo o morto!». Con Renzo che «in quanto al saccheggio, non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso; ma l’idea dell’omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato».

La furia cieca non porta a nulla, ma leggendo il Manzoni l’unica alternativa sembra proprio essere la Provvidenza, alla quale sola ci si può affidare speranzosi. Come attesta poi lo sviluppo del romanzo.

E c’è, qui, altra diatriba. Il cattolicesimo ha fatto del Manzoni un vessillo, lo indica come grande testimone di fede. Tanto più che le atmosfere ottocentesche e risorgimentali, le divisioni tra intransigenti e conciliatoristi, sono dimenticate e a celebrare il 20 settembre sono ormai rimasti solo sparuti (e patetici) drappelli di anticlericali e massoni. Ma in quello scorcio del XIX secolo, non era così scontato.

Si fa ancora, del resto, un gran discutere sulla conversione del Manzoni che leggenda vuole sia avvenuta nella calca di in una chiesa parigina durante una crisi di panico per avere perso di vista la moglie Enrichetta. In realtà – al netto delle note nevrosi dello scrittore - la storia è un po’ più complessa e articolata e la conversione frutto di confronti, frequentazioni e approfondimenti: un percorso a tratti accidentato ma una scelta non certo superficiale. Ma vanno pure ricordati il ruolo di Manzoni nella cultura italiana dell’epoca e il suo giudizio sui tornanti politici di quegli anni. Qualche data: il romanzo definitivo viene pubblicato in quel 1840 che apre il trentennio delle insurrezioni risorgimentali che sfoceranno nei plebisciti del 1860 (quando lo stesso Manzoni verrà nominato senatore del Regno) e dieci anni dopo nella presa di Roma; il Sillabo è del 1864, il non expedit (il divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica) del 1868, la “presa” di Roma del 1870, la morte dello scrittore del 1872.

Il matrimonio di Renzo e Lucia

Per quanto credente – come credenti erano anche altri “padri della patria” – Manzoni non poteva certo essere arruolato nelle milizie della Chiesa minacciata nel suo potere temporale e allergica al progresso e alla cosiddetta emancipazione delle plebi. I gesuiti lodarono “I Promessi sposi”, ma nel contempo dileggiavano talune prese di posizione del suo autore. Tra le altre cose, non digerirono, nel marzo 1862, la visita che alla casa di via Morone fece Giuseppe Garibaldi.

C’è però un argomento che mette tutti d’accordo: l’importanza che il romanzo manzoniano ha avuto per la lingua italiana moderna. Con “I Promessi Sposi”, con la famosa “risciacquatura” in Arno, Manzoni ha sostanzialmente rifondato la lingua italiana. Dopo secoli, finalmente si creava un legame tra la lingua letteraria e quella parlata, fino ad allora procedenti ciascuna per conto proprio: quella letteraria imbalsamata nei canoni imposti nel XVI secolo e quella parlata che si evolveva secondo le fortune dei vari dialetti. Era ciò che si chiamava la “questione della lingua” su cui lo scrittore aveva molto ragionato e scritto, per affrontare la quale proprio in parlamento fu chiamato a partecipare ai lavori dell’apposita commissione di studio istituita nel 1862. Sei anni dopo ne presentò la relazione finale: “Dell’unificazione della lingua e dei mezzi per diffonderla”.

Di fatto, il romanzo ebbe un successo clamoroso: alimentò la pirateria che già esisteva (leggenda vuole che Manzoni, non proprio indifferente alla cassa oltre che alla gloria imperitura, volle illustrata da Francesco Gonin l’edizione definitiva per ostacolare le false ristampe); generò schiere di epigoni; condizionò più di una generazione di scrittori e pensatori. Lasciando impronte incancellabili nella storia letteraria italiana, indicandone la nuova strada maestra, sulle quali tutti gli altri a venire, volenti o nolenti, han dovuto e ancora debbono misurare il passo: gira che ti rigira, attraverso quel libro bisogna passare. Libro che venne e viene riedito in continuazione: millanta saranno le edizioni in chissà quante lingue; è diventato testo scolastico, magari un po’ inviso a tanti studenti che per via dell’obbligo arrivano a detestarlo poi per una vita intera.

E infine, dopo avere scatenato un’immediata caccia un po’ infantile a luoghi immaginari, per quanto riguarda noialtri abitatori del borgo diventato città, ha lasciato un marchio indelebile, a volte un po’ ingombrante: un fardello del quale è impossibile disfarsi. Gira che ti rigira, siamo tutti manzoniani.

PER VISUALIZZARE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI.

Dario Cercek