SCAFFALE LECCHESE/28: di avventura in avventura, l'autobiografia di Carlo Mauri. 'Quando il rischio è la vita'

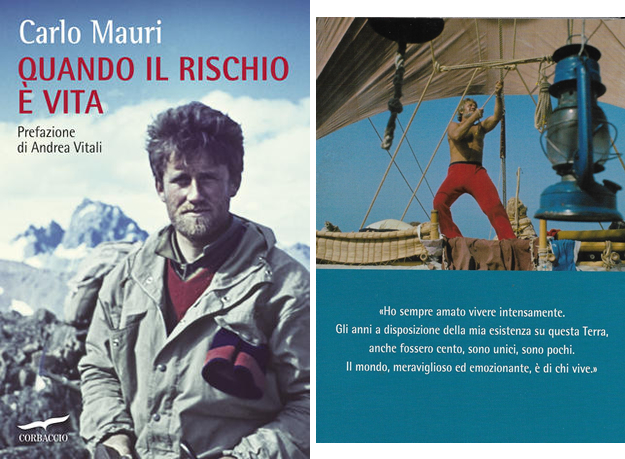

«Io so che non è vero che i fiumi vanno in salita, però…». Sono le parole con cui l’alpinista ed esploratore Carlo Mauri conclude “Quando il rischio è vita”, libro uscito per la casa editrice “La Sorgente” nel 1975, ristampato nel 1983 e riproposto da “Corbaccio” nel 2015 (ancora in commercio, euro 19,90) in un’edizione arricchita di molte fotografie, con una breve prefazione di Andrea Vitali, un’appendice della figlia Francesca Mauri dedicata all’incontro con il medico russo Gavril Ilizarov e una cronologia della vita.

Quasi un’autobiografia, quindi. Ma non un arido elenco di imprese: delle tante, tantissime, Mauri ne sceglie solo alcune, quelle che gli consentono di mettere a disposizione del lettore le proprie riflessioni. A offrirci il ritratto di un uomo, prima che di un alpinista o di un esploratore.

Allora, quell’infarto del 1974 è una sfida: «Mentre chi ritorna dall’Everest diviene un grande uomo, chi vince l’infarto resta solo un uomo: perciò nessuno vuole avere l’infarto. Io invece ho avuto la fortunata possibilità di fare tutte e due le cose ed ho scoperto che il risalire da uno stato d’inferiorità, come da una malattia, dalla miseria o dall’ignoranza per divenire un semplice uomo, uguale agli altri, richiede lo stesso eroismo, la stessa determinazione, la stessa fede dei grandi “conquistadores”».

Tanta testa, certo, non solo muscoli, ma anche tanto sentimento.

«Sono nato e cresciuto in salita, perciò ho le gambe muscolose, su un pendio scalinato a terrazze dove un tempo coltivavano l’orto e la vigna. Il mio paese si chiama Rancio ed è, come dentro il palmo di una mano, circondato da montagne».

Parla dell’infanzia e dell’adolescenza, delle prima “arrampicate” che sono poi lo scavalcare il muro di una villa signorile per rubare la frutta dagli alberi, «ma ci sentivamo conquistadores».

«Allora – scrive (e siamo nel 1975: che direbbe mai, oggi?) – non eravamo ragazzi “elettronici”, perciò ogni esperienza era inventata da noi, dalla nostra fantasia e dal nostro personale desiderio di capire, di provare nuove sensazioni, di scoprirci».

Poi su, per i sentieri: il San Martino naturalmente, la Grignetta. Finché un venerdì del 1945, un amico butta lì l’idea di andare ad arrampicare. Il sabato sera salgono per la Val Calolden ai Resinelli, incontrano i grandi della roccia («Cosa volete fare voi, pisciainbraga?»), nasce qualche sfida da goliardi ubriachi o, meglio, da Ges, vale a dire Gruppo escursionisti scemi. E all’indomani al Campaniletto: «Improvvisamente mi sento un uomo “nuovo”».

Gli esempi sono poi lì da vedere. Papà Mauri parla degli alpinisti: «Quellì sì che sono uomini». In quegli anni là – i Trenta del Novecento – se Riccardo Cassin, Vittorio Ratti e Gino Esposito tornano vittoriosi dalla Nord-Est del Badile, c’è anche la banda ad accoglierli in stazione. «Quelli sì che sono uomini», già. Ma se Carlo lo prende alla lettera e il mattino dopo la faticaccia indugia di più sotto le coperte, papà lo tira giù dal letto a secchiate d’acqua gelida: «Il mondo non va avanti con gli eroi e gli alpinisti perciò subito a lavorare».

Un’amicizia fortissima quella tra Mauri e Bonatti: «Quando venne in Grigna – scrive il lecchese – io ero già un giovane “personaggio” della montagna, arrampicavo con l’agilità del gatto e la spregiudicatezza connaturale del ragazzo. Ma poi Walter mi superò di gran lunga e, come me, superò con le sue imprese tutti gli altri alpinisti. Io ne soffrii; lo invidiai fino al giorno che lo conobbi: gli parlai e diventammo amici». Andarono a naja assieme e assieme firmarono molte ascensioni. In queste pagine si racconta, in particolare, quella al Monte Bianco attraverso due vie differenti, da effettuare in solitaria. Con Mauri preda dell’«angoscia di un emigrante: nuove angosce mi insinuano gli affetti che mi legano alla mia gente lontana. Mi sembra di offendere la famiglia, gli amici, la società, a partire da solo per affrontare un’impresa così rischiosa: mi sembra di compierla per ambizione, per un mio egoismo personale, per una mia passione, per affermare ancora una volta davanti a tutti le mie capacità».

E aggiunge: «Ho davanti agli occhi certe immagini, stupidamente orgogliose, di coloro che salgono all’Artico per dare un’insensata caccia all’orso. Si avventurano nella bianca fortezza dei ghiacci per cancellare – razziando l’orso – la più maestosa presenza di vita. I miei compagni, invece, affrontano terribili rischi non per uccidere, non per distruggere, ma per servire la natura, per proteggerla, per salvarla. E’ un’impresa che esalta»

Le parole finali riprendono il rimprovero del cardiologo Cristiano Ranzi dopo che Mauri gli aveva appena elencato le scalate e un viaggio in Egitto compiuti appena dimesso dall’ospedale, dopo l’infarto del novembre 1974: «Chi le ha detto che poteva fere tutte queste cose? Va molto bene… Con lei, Mauri, i fiumi vanno in salita». Di lì a sette anni, un secondo infarto l’avrebbe sorpreso sulla ferrata dei Gamma al Pizzo d’Erna e quella volta non gli avrebbe lasciato scampo. Se ne andava un autentico mito. Il “Bigio” – il soprannome ereditato dal nonno e che si portava addosso fin da ragazzetto – aveva 52 anni.

Le copertine delle tre edizioni del libro

Quasi un’autobiografia, quindi. Ma non un arido elenco di imprese: delle tante, tantissime, Mauri ne sceglie solo alcune, quelle che gli consentono di mettere a disposizione del lettore le proprie riflessioni. A offrirci il ritratto di un uomo, prima che di un alpinista o di un esploratore.

Non è un caso che Mauri voglia aprire il suo racconto con un’avventura particolare, «la mia più grande» ed è proprio il risveglio in un letto dell’ospedale in cui è ricoverato dopo il primo infarto: «Anche ora sento che tocca a me decidere il da farsi, in questa nuova avversa realtà».

Carlo Mauri

Come tra il 1961 e il 1965, quando, per i postumi di una frattura alla gamba, vive «in uno stato di inferiorità» contro la quale combatte deciso, continuando ad andare in montagna nonostante un’evidente zoppia, anche «se per guarire mi sono avvicinato a ogni illusione seducente e ho visitato anche i maghi che mi assicuravano il “fluido della voglia di vivere”». Andando anche a Lourdes con l’Unitalsi («Che grande esperienza, quella! quanta miseria, quanto dolore quanta rassegnazione), dove «mi immersi anche nella fonte dell’acqua santa dalla quale riemersi, come tutti i pellegrini che erano con me, nelle stesse condizioni fisiche e morali di prima del bagno»Allora, quell’infarto del 1974 è una sfida: «Mentre chi ritorna dall’Everest diviene un grande uomo, chi vince l’infarto resta solo un uomo: perciò nessuno vuole avere l’infarto. Io invece ho avuto la fortunata possibilità di fare tutte e due le cose ed ho scoperto che il risalire da uno stato d’inferiorità, come da una malattia, dalla miseria o dall’ignoranza per divenire un semplice uomo, uguale agli altri, richiede lo stesso eroismo, la stessa determinazione, la stessa fede dei grandi “conquistadores”».

Tanta testa, certo, non solo muscoli, ma anche tanto sentimento.

«Sono nato e cresciuto in salita, perciò ho le gambe muscolose, su un pendio scalinato a terrazze dove un tempo coltivavano l’orto e la vigna. Il mio paese si chiama Rancio ed è, come dentro il palmo di una mano, circondato da montagne».

Parla dell’infanzia e dell’adolescenza, delle prima “arrampicate” che sono poi lo scavalcare il muro di una villa signorile per rubare la frutta dagli alberi, «ma ci sentivamo conquistadores».

«Allora – scrive (e siamo nel 1975: che direbbe mai, oggi?) – non eravamo ragazzi “elettronici”, perciò ogni esperienza era inventata da noi, dalla nostra fantasia e dal nostro personale desiderio di capire, di provare nuove sensazioni, di scoprirci».

Poi su, per i sentieri: il San Martino naturalmente, la Grignetta. Finché un venerdì del 1945, un amico butta lì l’idea di andare ad arrampicare. Il sabato sera salgono per la Val Calolden ai Resinelli, incontrano i grandi della roccia («Cosa volete fare voi, pisciainbraga?»), nasce qualche sfida da goliardi ubriachi o, meglio, da Ges, vale a dire Gruppo escursionisti scemi. E all’indomani al Campaniletto: «Improvvisamente mi sento un uomo “nuovo”».

Gli esempi sono poi lì da vedere. Papà Mauri parla degli alpinisti: «Quellì sì che sono uomini». In quegli anni là – i Trenta del Novecento – se Riccardo Cassin, Vittorio Ratti e Gino Esposito tornano vittoriosi dalla Nord-Est del Badile, c’è anche la banda ad accoglierli in stazione. «Quelli sì che sono uomini», già. Ma se Carlo lo prende alla lettera e il mattino dopo la faticaccia indugia di più sotto le coperte, papà lo tira giù dal letto a secchiate d’acqua gelida: «Il mondo non va avanti con gli eroi e gli alpinisti perciò subito a lavorare».

Dopo il racconto di una sorta di sfida sulle guglie della Grignetta con l’austriaco Toni Egger che vede un Mauri trasformare una rovinosa caduta in un’acrobazia circense, dopo la nascita dei Ragni che danno finalmente dignità ai “sempre al verde” o agli “escursionisti scemi”, il racconto fa spazio al diario della spedizione del 1958 al Gasherbrum IV, vetta nel Karakorum di 7925 metri raggiunta con l’amico Walter Bonatti (ma della partita erano anche Riccardo Cassin, Giuseppe De Franceschi, Toni Gobbi, Giuseppe Oberto, il medico Donato Zeni e l’orientalista Fosco Maraini).

Sul Gasherbrun

Un’impresa rimasta negli annali. Il Gasherbrun non è ancora un Ottomila, ma – parola di Reinhold Messner - presenta difficoltà superiori al K2. Nel suo diario, l’alpinista lecchese ne ricorda i momenti anche drammatici e quel ritrovarsi su una cima in maniera un po’ bizzarra: «Stiamo per commuoverci, quando lo sguardo ci avverte che più lontano, a circa trecento metri, divise da un’ampia conca aerea e lucente, si innalzano delle rocce incorniciate di neve, che forse sono più alte di quelle su cui ci troviamo. Sono più basse? Chi chiediamo. Innalziamo qui la nostra bandiera? E se poi la cima risulta quell’altra?». Non si può indugiare oltre, si deve andare . E qui, il “Bigio” spara il colpo del grande narratore, regalandoci commoventi parole di amicizia: «Walter, come sei forte: sei tanto forte che vinci anche la mia stanchezza. Tu sali e io ti raggiungo; ci stacchiamo e ci riuniamo a ogni tiro di corda per raggiungere infine la vetta. Ci abbracciamo, appoggiandoci l’uno all’altro e siamo scossi da singhiozzi di commozione».Un’amicizia fortissima quella tra Mauri e Bonatti: «Quando venne in Grigna – scrive il lecchese – io ero già un giovane “personaggio” della montagna, arrampicavo con l’agilità del gatto e la spregiudicatezza connaturale del ragazzo. Ma poi Walter mi superò di gran lunga e, come me, superò con le sue imprese tutti gli altri alpinisti. Io ne soffrii; lo invidiai fino al giorno che lo conobbi: gli parlai e diventammo amici». Andarono a naja assieme e assieme firmarono molte ascensioni. In queste pagine si racconta, in particolare, quella al Monte Bianco attraverso due vie differenti, da effettuare in solitaria. Con Mauri preda dell’«angoscia di un emigrante: nuove angosce mi insinuano gli affetti che mi legano alla mia gente lontana. Mi sembra di offendere la famiglia, gli amici, la società, a partire da solo per affrontare un’impresa così rischiosa: mi sembra di compierla per ambizione, per un mio egoismo personale, per una mia passione, per affermare ancora una volta davanti a tutti le mie capacità».

E a proposito di Monte Bianco, c’è lo struggente ricordo del monzese Andrea Oggioni, morto trentunenne con altri tre alpinisti nella tragedia del Freney che vedeva unite due cordate, una italiana guidata da Bonatti e una svizzera.

Al Polo Nord

Si balza nel 1968, quando Mauri è al Polo Nord per una ricerca scientifica sugli orsi bianchi: il compito è di addormentare le bestie e dotarle di una radiolina con cui seguirne gli spostamenti. Il primo incontro è con tre esemplari, una madre e i suoi tre piccoli: «Cerchiamo di circondarli. Ma la madre riesce a sfuggirci con uno degli orsacchiotti. L’altro rimane indietro, si smarrisce. Quando l’orsa se ne accorge, torna indietro anche se ormai ha compreso il pericolo che le sta attorno. Lo spettacolo ferma i nostri cuori e anche la nostra caccia»E aggiunge: «Ho davanti agli occhi certe immagini, stupidamente orgogliose, di coloro che salgono all’Artico per dare un’insensata caccia all’orso. Si avventurano nella bianca fortezza dei ghiacci per cancellare – razziando l’orso – la più maestosa presenza di vita. I miei compagni, invece, affrontano terribili rischi non per uccidere, non per distruggere, ma per servire la natura, per proteggerla, per salvarla. E’ un’impresa che esalta»

Rispetto per la natura. E rispetto per le civiltà altre, per le popolazioni indigene incontrate durante i tanti viaggi: «La civiltà nasce con l’uomo e dovunque c’è l’uomo esiste certamente un tipo di civiltà: eppure c’è gente ancora oggi che chiama incivili, o selvaggi, quegli uomini che hanno una civiltà diversa dalla nostra. E’ pura e semplice ignoranza ritenere che soltanto noi siamo essere razionali, civili e giusti».

In Nuova Guinea

E quindi l’Australia, la Nuova Guinea (tanto desiderata per via del martirio di padre Giovanni Mazzucconi dipinto nella parrocchiale di Rancio che da bambino era solito distrarlo durante le messe). E quindi l’Amazzonia mentre si sta costruendo la strada più lunga del mondo tra Atlantico e Pacifico e che è all’origine dell’assalto alla grande foresta. Di mezzo, l’Antartide. E ancora, le traversate atlantiche a bordo di navi di papiro ideate dal norvegese Thor Heyerdhal per dimostrare come l’America fosse stata raggiunta dall’Europa (dagli egiziani?) centinaia, già migliaia, di anni prima di Colombo. Infine, il viaggio sulle tracce di Marco Polo nel 1972.La testimonianza diretta, finisce qui, me negli anni successivi ci saranno altre avventure e anche un premio, il Bancarella Sport, per lo stesso libro. Ma ci sarà, soprattutto, la vicenda di Ilizarov, qui ricordata dalla figlia Francesca. Il medico russo aveva ideato un metodo particolare per riparare le ossa e allungare gli arti. Nel 1980, Mauri andò in Siberia per farsi operare, recuperare i quattro centimetri perduti e poi importare all’ospedale di Lecco quello che appunto è conosciuto come il “metodo Ilizarov”.

Per rileggere le puntate precedenti della rubrica, CLICCA QUI

Dario Cercek