Lecco: in 3 anni l'ospitalità dei migranti è costata 7.1 milioni. Per 653 richiedenti asilo disposta la revoca dell'accoglienza

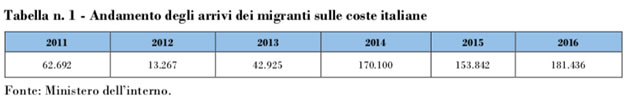

Un rapporto della Corte dei Conti sulla prima accoglienza dei migranti ha portato alla luce dati interessanti sul sistema italiano e sulla nostra provincia, relativamente alla gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo nel periodo che va dal 2013 al 2016, in riferimento ai centri di ricezione e sui centri di trattenimento di "prima accoglienza" per stranieri. Nel 2016 sono sbarcate sulle nostre coste oltre 181mila persone: cifra culmine di un trend che è andato a crescere dal 2011 in avanti, tra loro i minori non accompagnati sono stati 25.846 più del doppio di quelli del 2015 e 2014. In quello stesso anno sono state 176.554 le persone che sono state ospitate nel sistema di accoglienza italiano: 137.218 nelle strutture temporanee, 820 negli hotspot, 14.694 nei centri di prima accoglienza e 23.822 negli Sprar. La Lombardia ha accolto il 13 per cento dei migranti - 23.046 persone - 21.511 nelle strutture temporanee e 1535 nei posti Sprar.

Come ha spiegato Molfetta questo è un "libro specifico dedicato al diritto d'asilo, dove non solo vengono dati i numeri, ma c'è anche una interpretazione di questi dati, una lettura critica delle politiche italiane ed europee di questi ultimi anni. Questo è il continente dove è nata la Convenzione per i diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra ed è gravissimo che ci stiamo arrampicando sugli specchi per giustificare la negazione da parte nostra dei diritti e dei valori che per noi dovrebbero essere costituenti. Il tutto in un quadro legale, che trova consenso nelle politiche della maggior parte dei Governi europei che a loro volta ricevono consenso dai propri elettori. Com'è possibile che delle violazioni dei diritti umani ricevano ampio consenso dell'opinione pubblica? È possibile perché se io do solo il dato dello sbarco, isolato dal contesto faccio passare il messaggio dell'invasione, viceversa posso dare una profondità storica, di contesto e di relazione ai dati. Ed è proprio quello che vogliamo fare con questo libro: dare uno sfondo su cui collocare i numeri, dal quale emerge che non c'è invasione ma c'è un'incapacità di gestione in cui tutti puntano e a fare sempre meno. Il flusso dell'immigrazione in Europa coinvolge un numero di persone molto piccolo e non tiene mai conto di altre questioni: il numero di armi che l'Europa vende, la quantità risorse sottratte e di terre distrutte fuori dal continente a vantaggio nostro. Non siamo abituati a considerare che il fenomeno delle persone in fuga è una conseguenza di alcune politiche dei Paesi europei. Noi ad esempio vendiamo armi in Medio Oriente e in Nord Africa e quello delle armi è un mercato in espansione, ma se noi le armi le vendiamo qualcuno le userà e non è un caso che la maggior parte delle persone in fuga arrivi da quelle zone. Ecco perché la formula 'Aiutiamoli a casa loro' è molto ipocrita. Prendiamo l'esempio della crisi siriana: solo il dieci per cento dei siriani in fuga è arrivato in Europa, ne sono arrivati due ogni mille abitanti, nel continente più ricco del mondo. Questo è bastato a scatenare una crisi, non c'erano le risorse? Certo che no: è mancato un accordo politico tra i Paese europei e, siccome non siamo mai stati in grado i metterci d'accordo, abbiamo usato le nostre risorse per fare un accordo con la Turchia del valore di sei miliardi di euro e uno con la Libia per bloccare le zone di ingresso. Non è una questione economica e non è una questione di numeri. Noi non siamo disponibili ad accogliere e a proteggere, né a trovare un accordo su come farlo. Lo stesso meccanismo in azione tra i Governi europei è replicato in Italia: solo mille comuni aderiscono allo Sprar, in tutto sono 3500 che fanno accoglienza: vuol dire che 4500 comuni continuano a non fare niente. Gli stranieri accolti in Italia sono tre persone ogni mille abitanti ma siccome non tutti fanno la loro parte ci sono i Cas che scoppiano".

Come ha spiegato Molfetta questo è un "libro specifico dedicato al diritto d'asilo, dove non solo vengono dati i numeri, ma c'è anche una interpretazione di questi dati, una lettura critica delle politiche italiane ed europee di questi ultimi anni. Questo è il continente dove è nata la Convenzione per i diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra ed è gravissimo che ci stiamo arrampicando sugli specchi per giustificare la negazione da parte nostra dei diritti e dei valori che per noi dovrebbero essere costituenti. Il tutto in un quadro legale, che trova consenso nelle politiche della maggior parte dei Governi europei che a loro volta ricevono consenso dai propri elettori. Com'è possibile che delle violazioni dei diritti umani ricevano ampio consenso dell'opinione pubblica? È possibile perché se io do solo il dato dello sbarco, isolato dal contesto faccio passare il messaggio dell'invasione, viceversa posso dare una profondità storica, di contesto e di relazione ai dati. Ed è proprio quello che vogliamo fare con questo libro: dare uno sfondo su cui collocare i numeri, dal quale emerge che non c'è invasione ma c'è un'incapacità di gestione in cui tutti puntano e a fare sempre meno. Il flusso dell'immigrazione in Europa coinvolge un numero di persone molto piccolo e non tiene mai conto di altre questioni: il numero di armi che l'Europa vende, la quantità risorse sottratte e di terre distrutte fuori dal continente a vantaggio nostro. Non siamo abituati a considerare che il fenomeno delle persone in fuga è una conseguenza di alcune politiche dei Paesi europei. Noi ad esempio vendiamo armi in Medio Oriente e in Nord Africa e quello delle armi è un mercato in espansione, ma se noi le armi le vendiamo qualcuno le userà e non è un caso che la maggior parte delle persone in fuga arrivi da quelle zone. Ecco perché la formula 'Aiutiamoli a casa loro' è molto ipocrita. Prendiamo l'esempio della crisi siriana: solo il dieci per cento dei siriani in fuga è arrivato in Europa, ne sono arrivati due ogni mille abitanti, nel continente più ricco del mondo. Questo è bastato a scatenare una crisi, non c'erano le risorse? Certo che no: è mancato un accordo politico tra i Paese europei e, siccome non siamo mai stati in grado i metterci d'accordo, abbiamo usato le nostre risorse per fare un accordo con la Turchia del valore di sei miliardi di euro e uno con la Libia per bloccare le zone di ingresso. Non è una questione economica e non è una questione di numeri. Noi non siamo disponibili ad accogliere e a proteggere, né a trovare un accordo su come farlo. Lo stesso meccanismo in azione tra i Governi europei è replicato in Italia: solo mille comuni aderiscono allo Sprar, in tutto sono 3500 che fanno accoglienza: vuol dire che 4500 comuni continuano a non fare niente. Gli stranieri accolti in Italia sono tre persone ogni mille abitanti ma siccome non tutti fanno la loro parte ci sono i Cas che scoppiano".

A spiegare come l'Italia e l'Europa si siano trovate in questo vero e proprio impasse è stato Schiavone: "La constatazione di partenza è che siamo dentro ad una crisi profonda. La situazione sarebbe gestibile sotto tutti i profili ma quello che è successo tra il 2015 e il 2017 è stato uno shock per l'Europa, la quale si è resa conto di essere una terra di approdo per i rifugiati che ha portato da un lato all'immobilismo e dall'altro ad una sorta di cannibalismo: l'Europa preferisce uccidere se stessa piuttosto che risolvere il problema. Il primo punto su cui ci si è arenati è la ripartizione delle persone presenti sul continente, perché l'Europa non è in grado di trovare una strada per uscire dalla Convenzione di Dublino del 1990 che attribuisce la competenza dell'esame della domanda di asilo al Paese di ingresso. Come se si dovesse entrare in una casa comune e tutti rimanessero nell'atrio. Questa impostazione deriva da un contesto storico diverso, quello appunto del 1990, dove il tentativo era quello di cercare di riequilibrare i numeri all'interno dell'area Schengen in cui c'erano Paesi che avevano rifugiati e altri che non ne avevano, com'era allora per l'Italia. Un'impostazione sicuramente molto rozza che si è rivelata inefficace, perché non è stata impostata come una misura a termine, ma come strategia di accoglienza, determinando l'impossibilità di strutturare un sistema di asilo comune. Avremmo dovuto costruire un sistema normativo comune, spostando la competenza in materia all'Unione europea conformemente all'articolo 80 del Trattato di Barcellona. Invece in questo modo quando i rifugiati sono diventati un numero così significativo da imporre un cambiamento, la risposta è stata: il neo-fascismo ungherese, la sospensione di Schengen in alcuni momenti, la crisi di Bardonecchia, la Danimarca che vuole chiudere il confine con Germania... tutte espressioni di un unico problema profondo che è Dublino. Ognuno cerca di fare quello che può, forzando il sistema o costruendo enormi fortune politiche come sta facendo l'estrema destra. L'Ungheria dovrebbe essere estremamente favorevole alla revisione del regolamento di Dublino ma non lo vuole, il Paese nel 2016 ha anche rifiutato il programma di re-location per alleggerire la presenza di richiedenti asilo. Forse c'è qualcosa di più strategico: se tu risolvi il mio problema io politicamente non sto in piedi, invece grazie al problema io mi costruisco la fama di paladino della difesa degli ungheresi dai musulmani. Questo caso è esemplificativo del cancro dell'Europa, del filo rosso che attraversa l'Unione europea e ne condiziona pesantemente la possibilità di uscire dal vicolo cieco: non ci sono Paesi che si spendono per questo scopo, l'Italia che avrebbe un peso politico grande, ha invece delle grandi responsabilità nella mancata revisione del regolamento. Di fatto l'Unione europea ha trovato la strada comune nel tentativo di impedire l'accesso nel continente. Qualcosa di interessante è comunque avvenuto: nel novembre del 2017 il Parlamento europeo ha votato un testo di riforma, modificando pesantemente il testo della Commissione, adottando una prospettiva completamente diversa la quale prevede la distribuzione dei migranti in quote stabilite sulla base del Pil, della popolazione e dei legami documentabili e significativi delle persone da collocare. A giugno dovrebbe riaprirsi il dibattito ora congelato dai singoli Paesi, anche se la situazione è molto difficile e le altre proposte sul tavolo sono tutte finalizzate a impedire gli accessi".

A spiegare come l'Italia e l'Europa si siano trovate in questo vero e proprio impasse è stato Schiavone: "La constatazione di partenza è che siamo dentro ad una crisi profonda. La situazione sarebbe gestibile sotto tutti i profili ma quello che è successo tra il 2015 e il 2017 è stato uno shock per l'Europa, la quale si è resa conto di essere una terra di approdo per i rifugiati che ha portato da un lato all'immobilismo e dall'altro ad una sorta di cannibalismo: l'Europa preferisce uccidere se stessa piuttosto che risolvere il problema. Il primo punto su cui ci si è arenati è la ripartizione delle persone presenti sul continente, perché l'Europa non è in grado di trovare una strada per uscire dalla Convenzione di Dublino del 1990 che attribuisce la competenza dell'esame della domanda di asilo al Paese di ingresso. Come se si dovesse entrare in una casa comune e tutti rimanessero nell'atrio. Questa impostazione deriva da un contesto storico diverso, quello appunto del 1990, dove il tentativo era quello di cercare di riequilibrare i numeri all'interno dell'area Schengen in cui c'erano Paesi che avevano rifugiati e altri che non ne avevano, com'era allora per l'Italia. Un'impostazione sicuramente molto rozza che si è rivelata inefficace, perché non è stata impostata come una misura a termine, ma come strategia di accoglienza, determinando l'impossibilità di strutturare un sistema di asilo comune. Avremmo dovuto costruire un sistema normativo comune, spostando la competenza in materia all'Unione europea conformemente all'articolo 80 del Trattato di Barcellona. Invece in questo modo quando i rifugiati sono diventati un numero così significativo da imporre un cambiamento, la risposta è stata: il neo-fascismo ungherese, la sospensione di Schengen in alcuni momenti, la crisi di Bardonecchia, la Danimarca che vuole chiudere il confine con Germania... tutte espressioni di un unico problema profondo che è Dublino. Ognuno cerca di fare quello che può, forzando il sistema o costruendo enormi fortune politiche come sta facendo l'estrema destra. L'Ungheria dovrebbe essere estremamente favorevole alla revisione del regolamento di Dublino ma non lo vuole, il Paese nel 2016 ha anche rifiutato il programma di re-location per alleggerire la presenza di richiedenti asilo. Forse c'è qualcosa di più strategico: se tu risolvi il mio problema io politicamente non sto in piedi, invece grazie al problema io mi costruisco la fama di paladino della difesa degli ungheresi dai musulmani. Questo caso è esemplificativo del cancro dell'Europa, del filo rosso che attraversa l'Unione europea e ne condiziona pesantemente la possibilità di uscire dal vicolo cieco: non ci sono Paesi che si spendono per questo scopo, l'Italia che avrebbe un peso politico grande, ha invece delle grandi responsabilità nella mancata revisione del regolamento. Di fatto l'Unione europea ha trovato la strada comune nel tentativo di impedire l'accesso nel continente. Qualcosa di interessante è comunque avvenuto: nel novembre del 2017 il Parlamento europeo ha votato un testo di riforma, modificando pesantemente il testo della Commissione, adottando una prospettiva completamente diversa la quale prevede la distribuzione dei migranti in quote stabilite sulla base del Pil, della popolazione e dei legami documentabili e significativi delle persone da collocare. A giugno dovrebbe riaprirsi il dibattito ora congelato dai singoli Paesi, anche se la situazione è molto difficile e le altre proposte sul tavolo sono tutte finalizzate a impedire gli accessi".

Ultimo interessante aspetto messo in luce durante la serata, questa volta da Duccio Facchini di Altreconomia, è stato il fenomeno delle revoche delle misure di accoglienza, ovvero lo strumento con il quale la Prefetture possono togliere il diritto all'accoglienza ad una persona ospitata nei Cas o negli Sprar, la quale tuttavia non perde il proprio diritto a presentare la domanda di protezione internazionale: "In Italia - spiega il giornalista - ci sono due direttive che normano questo aspetto in base alle quali il prefetto di una provincia può revocare il provvedimento di accoglienza o per abbandono del centro di accoglienza del richiedente o dopo l'accertamento di violazioni gravi e ripetute delle regole del centro. Sulla base di alcune segnalazioni ricevute abbiamo chiesto a tutte le prefetture italiane quante fossero le revoche disposte nel biennio 2016-2017; ad oggi hanno risposto in 53, circa la metà, e su un totale di 180mila persone accolte sono 31072 i richiedenti asilo che non hanno più diritto all'accoglienza: solo a Bologna sono 2202, a Caserta 1686 e Perugia 1528 - le province con il maggior numero di revoche - a Lecco sono 653, un numero che colloca la nostra prefettura tra le prime 15 di quelle che hanno risposto. La revoca è prevista anche da una normativa europea, nella quale però è contemplata prima la riduzione della misura e in casi eccezionali e debitamente motivati la revoca, l'Italia ha recepito solo la seconda parte, indice questo di una cattiva capacità di gestione che lascia mano libera alle prefetture. Basti pensare che il regolamento del centro accoglienza di Napoli (la violazione del quale comporta la revoca) impone di 'rispettare usi e costumi delle comunità locali' e stabilisce la perdita del diritto di accoglienza anche nel caso dell'abbandono per un solo giorno del centro, nel caso di un ritardo sull'orario di rientro o di un'assenza non giustificata al corso di lingua; anche a Verona un'assenza non autorizzata anche per una sola notte comporta il rischio di perdere il diritto di a stare nel centro e a Pistoia è considerata violazione grave sentire la radio o la televisione ad alto volume, come anche l'accattonaggio. L'andamento delle revoche è lo specchio della qualità dell'accoglienza: a Trieste, dove il modello funziona bene, ci sono 1329 accolti e solo il sette per cento delle revoche. Considerando che mancano all'appello ancora metà delle prefetture italiane, la proiezione, facendo delle stime al ribasso, è che le revoche interessino 60mila persone" come se ci fosse un'intera città, una città più grande di Lecco, fatta di persone che non hanno dimestichezza con la lingua, che non hanno appoggi, che non hanno servizi, che è sparita nel nulla, ma che avrebbe comunque il diritto di presentare la sua domanda per la protezione internazionale.

Maria Cristina Molfetta, antropologa culturale e Gianfranco Schiavone,

vicepresidente dell'Asgi con Dario Consonni de L'altra via

vicepresidente dell'Asgi con Dario Consonni de L'altra via

Foto di repertorio di richiedenti asilo sul territorio lecchese

Ultimo interessante aspetto messo in luce durante la serata, questa volta da Duccio Facchini di Altreconomia, è stato il fenomeno delle revoche delle misure di accoglienza, ovvero lo strumento con il quale la Prefetture possono togliere il diritto all'accoglienza ad una persona ospitata nei Cas o negli Sprar, la quale tuttavia non perde il proprio diritto a presentare la domanda di protezione internazionale: "In Italia - spiega il giornalista - ci sono due direttive che normano questo aspetto in base alle quali il prefetto di una provincia può revocare il provvedimento di accoglienza o per abbandono del centro di accoglienza del richiedente o dopo l'accertamento di violazioni gravi e ripetute delle regole del centro. Sulla base di alcune segnalazioni ricevute abbiamo chiesto a tutte le prefetture italiane quante fossero le revoche disposte nel biennio 2016-2017; ad oggi hanno risposto in 53, circa la metà, e su un totale di 180mila persone accolte sono 31072 i richiedenti asilo che non hanno più diritto all'accoglienza: solo a Bologna sono 2202, a Caserta 1686 e Perugia 1528 - le province con il maggior numero di revoche - a Lecco sono 653, un numero che colloca la nostra prefettura tra le prime 15 di quelle che hanno risposto. La revoca è prevista anche da una normativa europea, nella quale però è contemplata prima la riduzione della misura e in casi eccezionali e debitamente motivati la revoca, l'Italia ha recepito solo la seconda parte, indice questo di una cattiva capacità di gestione che lascia mano libera alle prefetture. Basti pensare che il regolamento del centro accoglienza di Napoli (la violazione del quale comporta la revoca) impone di 'rispettare usi e costumi delle comunità locali' e stabilisce la perdita del diritto di accoglienza anche nel caso dell'abbandono per un solo giorno del centro, nel caso di un ritardo sull'orario di rientro o di un'assenza non giustificata al corso di lingua; anche a Verona un'assenza non autorizzata anche per una sola notte comporta il rischio di perdere il diritto di a stare nel centro e a Pistoia è considerata violazione grave sentire la radio o la televisione ad alto volume, come anche l'accattonaggio. L'andamento delle revoche è lo specchio della qualità dell'accoglienza: a Trieste, dove il modello funziona bene, ci sono 1329 accolti e solo il sette per cento delle revoche. Considerando che mancano all'appello ancora metà delle prefetture italiane, la proiezione, facendo delle stime al ribasso, è che le revoche interessino 60mila persone" come se ci fosse un'intera città, una città più grande di Lecco, fatta di persone che non hanno dimestichezza con la lingua, che non hanno appoggi, che non hanno servizi, che è sparita nel nulla, ma che avrebbe comunque il diritto di presentare la sua domanda per la protezione internazionale.

M.V.