Civate: presentato il volume dedicato alla presenza dei monasteri benedettini 'rosa'

Un connubio tra storia, fede e architettura, una ricerca complessa e appassionante, che ha avuto il merito di far emergere, tra le altre cose, la reale composizione geografica della Brianza medievale.

È stato presentato nella serata di venerdì 6 maggio presso la sala civica di Villa Canali a Civate, il libro "I monasteri benedettini femminili della Brianza", scritto da Chiara Meroni e dall'architetto Eugenio Guglielmi.

"Benché non ci sia giunta notizia della presenza di monasteri benedettini qui a Civate, sicuramente il tema di stasera è particolarmente sensibile anche per noi, considerando che possiamo vantare la Chiesa -e la cripta annessa- di San Calocero, così come il complesso di San Pietro al Monte, di cui ultimamente si sta tanto parlando per la possibile candidatura all'Unesco" ha affermato Angelo Isella, assessore alla cultura del Comune di Civate. "Ringrazio quindi gli autori del libro per la loro presenza e la Biblioteca Civica per aver organizzato questa serata, che sarà sicuramente interessante per tutti noi".

"L'origine del fenomeno del monachesimo femminile è sconosciuta, ma già durante i primi secoli di diffusione del Cristianesimo iniziarono a fiorire comunità conventuali anche in Italia, sebbene i centri propulsori fossero collocati perlopiù in Francia" ha spiegato l'architetto Eugenio Guglielmi.

"Alcune donne aristocratiche incominciarono a dedicarsi alla vita monastica, trasformando in primo luogo le loro abitazioni a tal fine. A seguito della regola benedettina, riassumibile nella frase "Ora et labora", il monachesimo si diffuse nei centri principali ma anche nelle campagne, attraverso la fondazione di numerose abbazie. Essa prevedeva il ritiro in una comunità che condivideva i beni materiali, che rispettava l'autorità di una badessa e che mirava a un'autonomia assoluta, dai punti di vista economico, politico e spirituale. In Lombardia, e specialmente in Brianza, questo fenomeno assunse una dimensione molto importante e i monasteri divennero veri e propri centri di amministrazione del potere politico-amministrativo di un territorio e punti di riferimento fondamentali per il contesto economico, artigianale e sociale del luogo in cui sorgevano".

Il ruolo dei benedettini, insomma, può essere paragonato a quello di una sarta, che unisce vari tessuti diversi per creare un abito. "L'operato dei monaci diventò il punto di partenza per la ri-creazione della romanità, completamente disfatta dopo la fine dell'impero" ha proseguito l'architetto Guglielmi, che si occupa di questi temi dal 1982, quando allestì una mostra sul fenomeno del monachesimo nella bergamasca. "Carlo Magno affidò loro la gestione delle scuole e di tutto l'apparato culturale, al punto che arrivarono a controllare un enorme territorio, che inglobava mondi e realtà ben diverse tra loro. Nel nostro lavoro di ricerca per la stesura del libro, ci siamo subito resi conto di quanto fosse difficile trattare la Brianza medievale come una comunità con dei confini ben precisi: una volta censiti gli oltre 40 monasteri presenti, però, ci siamo accorti del fatto che costituivano effettivamente un territorio geograficamente compatto, un'area circoscritta. È stato dunque possibile rivalutare molti centri che non sapevano nemmeno di possedere un patrimonio storico e architettonico così importante, in un processo critico di salvaguardia e valorizzazione del territorio".

E proprio l'analisi architettonica ha occupato l'ultima parte del discorso di Eugenio Guglielmi. "Le Chiese legate ai monasteri del tempo erano molto semplici, con delle facciate "a capanna" e costruite con materiali del luogo; gli interni erano costituiti da un'unica navata, una struttura che anticipa le successive Chiese dei predicatori. Un ruolo importante era rivestito dal chiostro, sopra il quale erano collocate le abitazioni dei monaci, indipendenti dai servizi (cucine, fienili, cantine, spesso venduti in seguito ai contadini del posto come cascine). È stato infine interessante notare che le dimensioni erano spesso rapportate alle misure femminili, segno della grande importanza delle religiose nelle comunità del tempo".

"Il lavoro di ricerca per la stesura del libro è stato particolarmente complesso e si è protratto per più di due anni" ha affermato Chiara Meroni.

"Nel territorio della Brianza abbiamo rilevato oltre 40 monasteri di vario ordine, in buona parte femminili, che abbiamo censito uno ad uno per scoprirne l'ordine di appartenenza- benedettini o agostiniani, maschili o femminili, in aggiunta agli "Umiliati", aboliti da San Carlo Borromeo- e ricostruirne la storia, che spesso si è rivelata particolarmente articolata a causa di frequenti passaggi da una comunità all'altra. L'unico monastero medievale ancora in funzione è quello della Bernaga Superiore, a Perego, che ospita un buon numero di monache di clausura; al di là di questo caso specifico, però, della maggior parte degli edifici si sono perse le tracce nel giro di pochi secoli, cosa che ha complicato non poco il nostro lavoro. In ogni caso, si possono riscontrare per certo alcuni aspetti comuni, come la fondazione da parte di nobili famiglie per interessi personali di ordine economico e strategico. Con il Concilio di Trento (1545-63) furono emessi alcuni decreti rivolti anche al disciplinamento dei monasteri femminili, che spesso della "clausura" avevano solo il nome, basti pensare all'esempio emblematico, ma non così raro, della monaca di Monza, riportato dal Manzoni: con questi emendamenti venne ordinato, per esempio, il trasferimento delle strutture in luoghi più centrali, sotto lo stretto controllo delle autorità ecclesiastiche. San Carlo Borromeo, vescovo della diocesi di Milano, selezionò immediatamente i monasteri periferici da sopprimere, ma le monache si rivolsero alle loro ricche famiglie di origine, che, grazie a un'intercessione presso il pontefice, fecero in modo che le strutture rimanessero al loro posto.

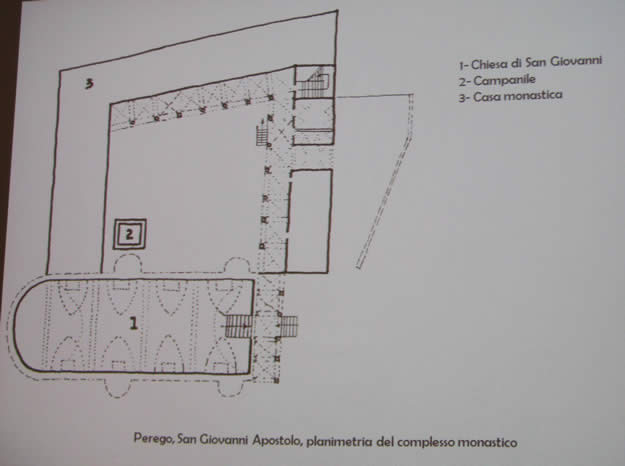

Nel XVIII secolo, l'imperatore Giuseppe II ordinò nuovamente l'eliminazione dei monasteri, che però riuscirono ancora una volta a tutelarsi con la possibilità di dedicarsi alla formazione delle ragazze del posto (un'eccezione è rappresentata da quello di Cremella, che andò incontro alla dissoluzione definitiva). La fine della maggior parte dei monasteri risale all'epoca di Napoleone, che non volle più sentire ragioni e ordinò la soppressione di tutte le strutture: la loro storia, riscoperta solo grazie alla Bernaga, giunse così al termine. Nel nostro lavoro di ricerca ci siamo serviti di vari documenti d'archivio, ma anche di foto risalenti ai primi anni del 1900 e di scatti attuali, che mettono in luce le grandi modificazioni a cui i monasteri sono andati incontro con il passare del tempo. Di alcuni di essi, inoltre, siamo persino riusciti a ricostruire la planimetria, grazie anche alla collaborazione con altri architetti. Ci auguriamo che il nostro libro possa favorire la promozione del territorio e la salvaguardia di quei luoghi della Brianza così ricchi di storia e di cultura".

Alla fine della serata, i presenti presso la Sala Civica di Civate hanno avuto la possibilità di sottoporre agli autori del libro alcune domande, per soddisfare le loro curiosità su alcuni aspetti particolari della trattazione del libro.

È stato presentato nella serata di venerdì 6 maggio presso la sala civica di Villa Canali a Civate, il libro "I monasteri benedettini femminili della Brianza", scritto da Chiara Meroni e dall'architetto Eugenio Guglielmi.

"Benché non ci sia giunta notizia della presenza di monasteri benedettini qui a Civate, sicuramente il tema di stasera è particolarmente sensibile anche per noi, considerando che possiamo vantare la Chiesa -e la cripta annessa- di San Calocero, così come il complesso di San Pietro al Monte, di cui ultimamente si sta tanto parlando per la possibile candidatura all'Unesco" ha affermato Angelo Isella, assessore alla cultura del Comune di Civate. "Ringrazio quindi gli autori del libro per la loro presenza e la Biblioteca Civica per aver organizzato questa serata, che sarà sicuramente interessante per tutti noi".

"L'origine del fenomeno del monachesimo femminile è sconosciuta, ma già durante i primi secoli di diffusione del Cristianesimo iniziarono a fiorire comunità conventuali anche in Italia, sebbene i centri propulsori fossero collocati perlopiù in Francia" ha spiegato l'architetto Eugenio Guglielmi.

Eugenio Guglielmi e Chiara Meroni

"Alcune donne aristocratiche incominciarono a dedicarsi alla vita monastica, trasformando in primo luogo le loro abitazioni a tal fine. A seguito della regola benedettina, riassumibile nella frase "Ora et labora", il monachesimo si diffuse nei centri principali ma anche nelle campagne, attraverso la fondazione di numerose abbazie. Essa prevedeva il ritiro in una comunità che condivideva i beni materiali, che rispettava l'autorità di una badessa e che mirava a un'autonomia assoluta, dai punti di vista economico, politico e spirituale. In Lombardia, e specialmente in Brianza, questo fenomeno assunse una dimensione molto importante e i monasteri divennero veri e propri centri di amministrazione del potere politico-amministrativo di un territorio e punti di riferimento fondamentali per il contesto economico, artigianale e sociale del luogo in cui sorgevano".

L’assessore alla cultura del Comune di Civate, Angelo Isella

Il ruolo dei benedettini, insomma, può essere paragonato a quello di una sarta, che unisce vari tessuti diversi per creare un abito. "L'operato dei monaci diventò il punto di partenza per la ri-creazione della romanità, completamente disfatta dopo la fine dell'impero" ha proseguito l'architetto Guglielmi, che si occupa di questi temi dal 1982, quando allestì una mostra sul fenomeno del monachesimo nella bergamasca. "Carlo Magno affidò loro la gestione delle scuole e di tutto l'apparato culturale, al punto che arrivarono a controllare un enorme territorio, che inglobava mondi e realtà ben diverse tra loro. Nel nostro lavoro di ricerca per la stesura del libro, ci siamo subito resi conto di quanto fosse difficile trattare la Brianza medievale come una comunità con dei confini ben precisi: una volta censiti gli oltre 40 monasteri presenti, però, ci siamo accorti del fatto che costituivano effettivamente un territorio geograficamente compatto, un'area circoscritta. È stato dunque possibile rivalutare molti centri che non sapevano nemmeno di possedere un patrimonio storico e architettonico così importante, in un processo critico di salvaguardia e valorizzazione del territorio".

E proprio l'analisi architettonica ha occupato l'ultima parte del discorso di Eugenio Guglielmi. "Le Chiese legate ai monasteri del tempo erano molto semplici, con delle facciate "a capanna" e costruite con materiali del luogo; gli interni erano costituiti da un'unica navata, una struttura che anticipa le successive Chiese dei predicatori. Un ruolo importante era rivestito dal chiostro, sopra il quale erano collocate le abitazioni dei monaci, indipendenti dai servizi (cucine, fienili, cantine, spesso venduti in seguito ai contadini del posto come cascine). È stato infine interessante notare che le dimensioni erano spesso rapportate alle misure femminili, segno della grande importanza delle religiose nelle comunità del tempo".

"Il lavoro di ricerca per la stesura del libro è stato particolarmente complesso e si è protratto per più di due anni" ha affermato Chiara Meroni.

La mappa con i monasteri medievali censiti in Brianza

"Nel territorio della Brianza abbiamo rilevato oltre 40 monasteri di vario ordine, in buona parte femminili, che abbiamo censito uno ad uno per scoprirne l'ordine di appartenenza- benedettini o agostiniani, maschili o femminili, in aggiunta agli "Umiliati", aboliti da San Carlo Borromeo- e ricostruirne la storia, che spesso si è rivelata particolarmente articolata a causa di frequenti passaggi da una comunità all'altra. L'unico monastero medievale ancora in funzione è quello della Bernaga Superiore, a Perego, che ospita un buon numero di monache di clausura; al di là di questo caso specifico, però, della maggior parte degli edifici si sono perse le tracce nel giro di pochi secoli, cosa che ha complicato non poco il nostro lavoro. In ogni caso, si possono riscontrare per certo alcuni aspetti comuni, come la fondazione da parte di nobili famiglie per interessi personali di ordine economico e strategico. Con il Concilio di Trento (1545-63) furono emessi alcuni decreti rivolti anche al disciplinamento dei monasteri femminili, che spesso della "clausura" avevano solo il nome, basti pensare all'esempio emblematico, ma non così raro, della monaca di Monza, riportato dal Manzoni: con questi emendamenti venne ordinato, per esempio, il trasferimento delle strutture in luoghi più centrali, sotto lo stretto controllo delle autorità ecclesiastiche. San Carlo Borromeo, vescovo della diocesi di Milano, selezionò immediatamente i monasteri periferici da sopprimere, ma le monache si rivolsero alle loro ricche famiglie di origine, che, grazie a un'intercessione presso il pontefice, fecero in modo che le strutture rimanessero al loro posto.

Nel XVIII secolo, l'imperatore Giuseppe II ordinò nuovamente l'eliminazione dei monasteri, che però riuscirono ancora una volta a tutelarsi con la possibilità di dedicarsi alla formazione delle ragazze del posto (un'eccezione è rappresentata da quello di Cremella, che andò incontro alla dissoluzione definitiva). La fine della maggior parte dei monasteri risale all'epoca di Napoleone, che non volle più sentire ragioni e ordinò la soppressione di tutte le strutture: la loro storia, riscoperta solo grazie alla Bernaga, giunse così al termine. Nel nostro lavoro di ricerca ci siamo serviti di vari documenti d'archivio, ma anche di foto risalenti ai primi anni del 1900 e di scatti attuali, che mettono in luce le grandi modificazioni a cui i monasteri sono andati incontro con il passare del tempo. Di alcuni di essi, inoltre, siamo persino riusciti a ricostruire la planimetria, grazie anche alla collaborazione con altri architetti. Ci auguriamo che il nostro libro possa favorire la promozione del territorio e la salvaguardia di quei luoghi della Brianza così ricchi di storia e di cultura".

La ricostruzione planimetrica del complesso monastico di San Giovanni Apostolo a Perego

Alla fine della serata, i presenti presso la Sala Civica di Civate hanno avuto la possibilità di sottoporre agli autori del libro alcune domande, per soddisfare le loro curiosità su alcuni aspetti particolari della trattazione del libro.

Benedetta Panzeri